画家陈挺友,1965年生于浙江绍兴,自幼浸润于江南水乡的氤氲墨香,耳濡目染于书画世家,祖父为当地小有名气的民间画师,常以绍兴的乌篷船、石桥、乌桕树入画,陈挺友的童年便是在祖父的画案旁度过,看研墨、调色、勾勒、皴擦,那些线条与色彩在他心中埋下了艺术的种子,1983年,他考入浙江美术学院(现中国美术学院)国画系,师从陆俨少、童中焘等国画大师,系统研习传统山水画技法,后又赴中央美术学院研修西方绘画理论与色彩学,形成了“以传统为根,以创新为魂”的艺术追求。

陈挺友的绘画以山水见长,兼擅花鸟、人物,其作品既有宋元山水的沉雄浑厚,又融入文人画的空灵意境,更带着江南水乡的温润与诗意,他笔下的山水,并非对自然的简单复刻,而是“外师造化,中得心源”的再创造——既注重写生时的观察与体悟,强调“搜尽奇峰打草稿”,又饱含个人情感与哲思,将自然山川升华为心灵的图景,他的笔墨语言独具特色:用笔刚柔并济,中锋勾勒山石轮廓如铁线银钩,侧锋皴擦则显出苍茫浑厚的肌理;用墨讲究“墨分五色”,或浓淡干湿层层积染,或破墨、泼墨一气呵成,在氤氲中营造出空间层次与光影变化;设色则追求“色不碍墨,墨不碍色”,多以青绿、浅绛为主,偶点朱砂、赭石,于清雅中见绚烂,于平淡中显深邃。

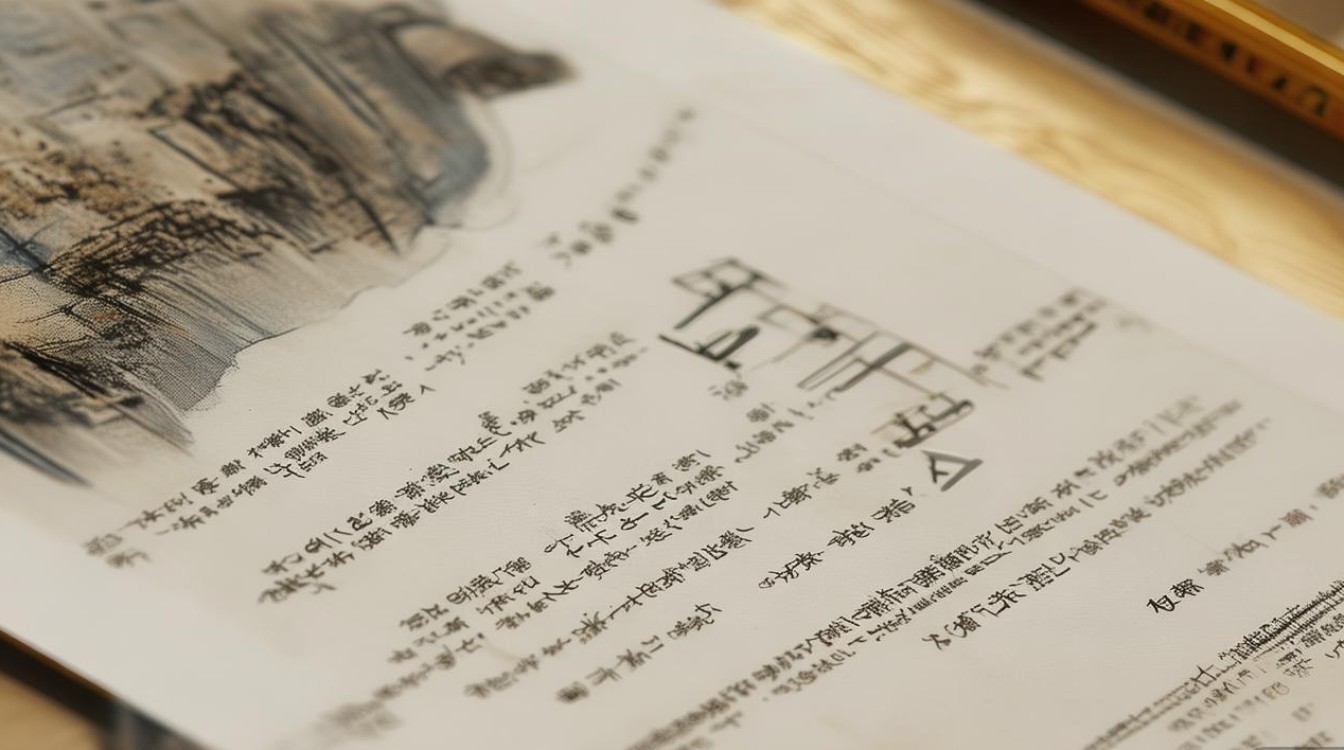

陈挺友的艺术风格并非一成不变,而是随年岁增长与阅历丰富不断演变,早年在美院学习时,他沉迷于宋人山水的严谨与元人笔墨的洒脱,临摹《富春山居图》《早春图》等经典,打下了扎实的传统功底;90年代后,他开始走出画室,深入黄山、桂林、太行山等地写生,在自然中汲取灵感,作品逐渐从“师古人”转向“师造化”,笔触更显自由,构图开始打破传统的“三远法”,融入现代构成意识;进入21世纪,他的艺术语言趋于成熟,形成了“写意与工笔结合、传统与现代交融”的独特风貌,这一时期的作品,既有《绍兴水乡图》那样的细腻写实——乌篷船的木纹、石桥的青苔、水面的波光都纤毫毕现,又有《心象系列》中的抽象表达——以简洁的线条与色块,勾勒出山水的精神气韵,引发观者对生命与自然的思考。

他的代表作品众多,且每一幅都承载着独特的艺术探索,1998年创作的《富春山居新境》,以黄公望《富春山居图》为灵感,却跳出了原作的淡泊萧索,用明快的色彩与灵动的笔触,表现富春江畔新时代的生机:江面上有渔舟唱晚,山脚有新房错落,既有传统的“云山墨戏”,又有现实的田园诗意,该作获“全国中国画展”金奖,被中国美术馆收藏,2015年的《烟江叠嶂图》则是一次大胆的创新:他以泼墨泼彩为基底,让墨色在宣纸上自然流淌、交融,形成如烟似雾的江面;再用精细的勾勒与皴擦,画出远山、近石、孤松,画面既有抽象的意境,又有具象的细节,被誉为“传统水墨的现代转译”,2020年疫情期间创作的《春山可望》,则以明亮的色调与开阔的构图,传递希望与力量:群山连绵,云雾缭绕,山间有溪流潺潺,树梢有新芽初绽,题跋“没有一个冬天不可逾越”,将自然之景与人文关怀完美融合。

陈挺友的艺术成就不仅体现在创作上,更体现在他对传统艺术的传承与推广,他曾任中国美术学院客座教授、浙江省美术家协会理事,多次参与“中国传统山水画国际巡展”“青年画家扶持计划”等活动,致力于将传统国画技艺传授给年轻一代,他常说:“传统不是束缚我们的绳索,而是滋养我们的土壤;创新不是天马行空的想象,而是对传统的深度理解与时代回应。”在他的影响下,一批青年画家开始重新审视传统,探索国画在当代的更多可能性。

| 陈挺友艺术风格演变表 | |

|---|---|

| 时期 | 风格特点 |

| 早期(1983-1995) | 深研传统,笔墨严谨,以宋元山水为根基 |

| 中期(1996-2010) | 融入写生,构图自由,注重自然与人文结合 |

| 2011至今) | 写意与工笔结合,传统与现代交融,强调“心象”表达 |

陈挺友的作品被故宫博物院、中国美术馆、浙江美术馆等多家重要机构收藏,并多次赴日本、韩国、法国等国家展出,向世界展现了中国水墨画的魅力,他用自己的画笔,在传统与现代之间架起了一座桥梁,让古老的山水画在当代焕发出新的生机,正如他所言:“我画山水,其实是画自己心中的山水——那是对自然的敬畏,对生活的热爱,对时代的感悟。”

相关问答FAQs

Q1:陈挺友的山水画中,“写生”与“心象”是如何平衡的?

A1:陈挺友强调“写生”与“心象”是山水创作的两翼,缺一不可,他所说的“写生”,并非简单的对景描摹,而是“目识心记”——观察自然山川的形态、结构、光影,感受其“气韵”,然后用笔墨记录下来,例如他创作《黄山松云图》时,曾在黄山住半月,每天观察不同时段松树的姿态:清晨的松针挂着露珠,傍晚的松枝被染成金红,这些细节都成为他笔下的素材,而“心象”则是将写生所得的素材,经过个人情感与审美理想的提炼、升华,转化为艺术形象,他会在创作中弱化自然的“实”,强化内心的“意”,比如将现实中杂乱的草木简化为几笔灵动的线条,将多变的云雾概括为泼墨的色块,最终达到“山与神遇,迹与心化”的境界,简单说,写生是“取法自然”,心象是“创造自然”,二者结合,才能画出既有生活根基,又有艺术灵魂的作品。

Q2:陈挺友的绘画对当代青年画家有何启示?

A2:陈挺友的艺术实践对当代青年画家主要有三点启示:其一,“守正创新”是艺术发展的必由之路,他深耕传统,却不被传统束缚,而是从宋元经典中汲取笔墨智慧,再结合当代审美与个人体验进行创新,这启示青年画家要“站在传统的肩膀上眺望未来”,既不能盲目崇古,也不能全盘否定传统,其二,“生活是创作的源泉”,他坚持每年抽出两个月时间深入名山大川、古镇乡村写生,从自然与生活中寻找灵感,这提醒青年画家要走出画室,关注现实,让作品有“地气”和“温度”,其三,“个性是艺术的生命”,陈挺友的作品之所以能辨识度高,正是因为他形成了独特的笔墨语言与审美风格——既有江南的温润,又有北方的雄浑,既有传统的含蓄,又有现代的张力,这启示青年画家要在继承的基础上,大胆探索自己的艺术语言,找到属于自己的“艺术符号”,才能在画坛立足。