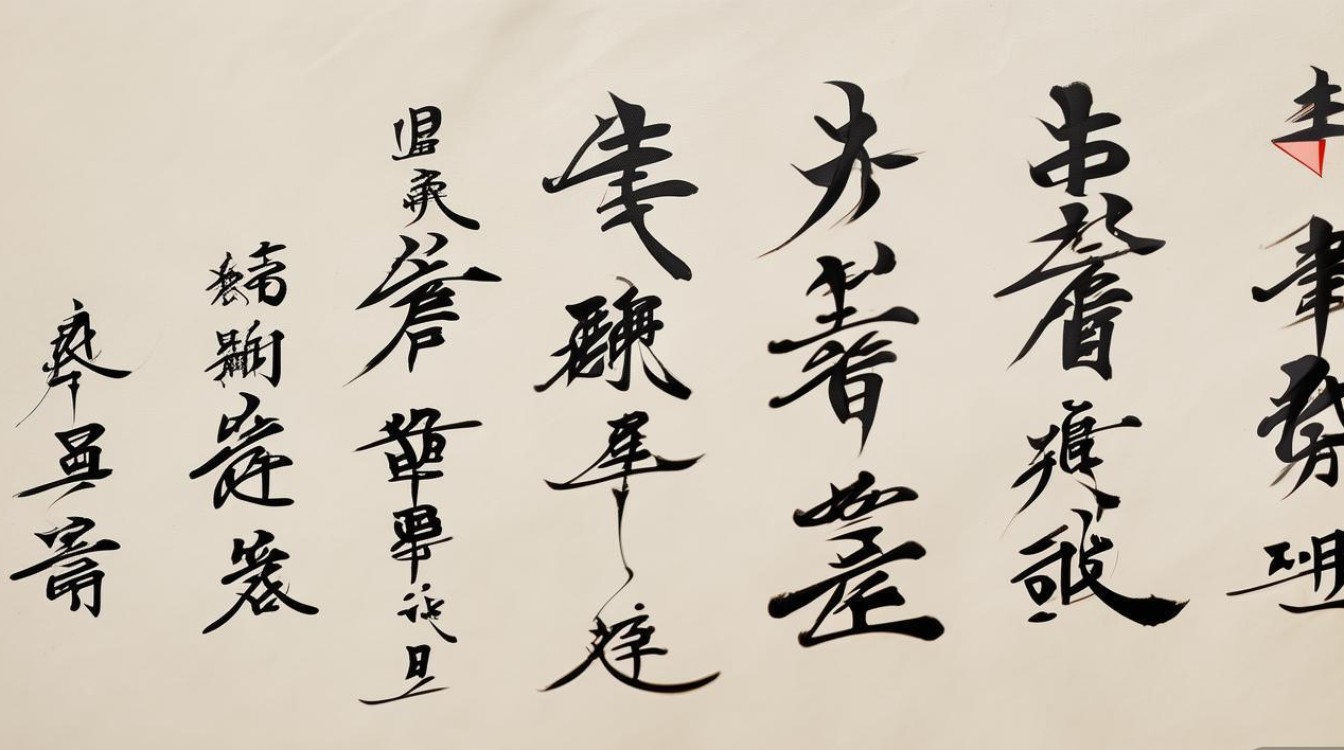

陈树良书法作为当代书坛颇具特色的艺术实践,其作品既植根于传统帖学的雅正,又融入了时代审美的率性,形成了“古而不泥,新而不躁”的独特风貌,他深耕书法四十余载,真、行、草、隶、篆五体皆能,尤以行草书见长,在笔法、结体、墨法等方面均有独到探索,成为连接传统书法与当代审美的重要纽带。

陈树良的书法之路始于少年时代,早年遍临晋唐经典,对王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄文稿》的临摹日课不辍,打下了坚实的笔法基础,中年以后,他转益多师,于宋代米芾“刷字”的率意、明代王铎涨墨的奇崛中汲取养分,同时兼习汉碑《张迁碑》的朴拙、金文《毛公鼎》的浑厚,逐渐形成“以帖为体,以碑为用”的创作理念,其书法强调“心手双畅”,主张“笔墨当随时代”,在尊重传统法度的前提下,融入个人情感与生命体验,使作品既有古雅的书卷气,又不乏鲜活的当代感。

从风格维度看,陈树良书法的特点可概括为以下三个方面(详见下表):

| 风格维度 | 具体表现 | 代表体现 |

|---|---|---|

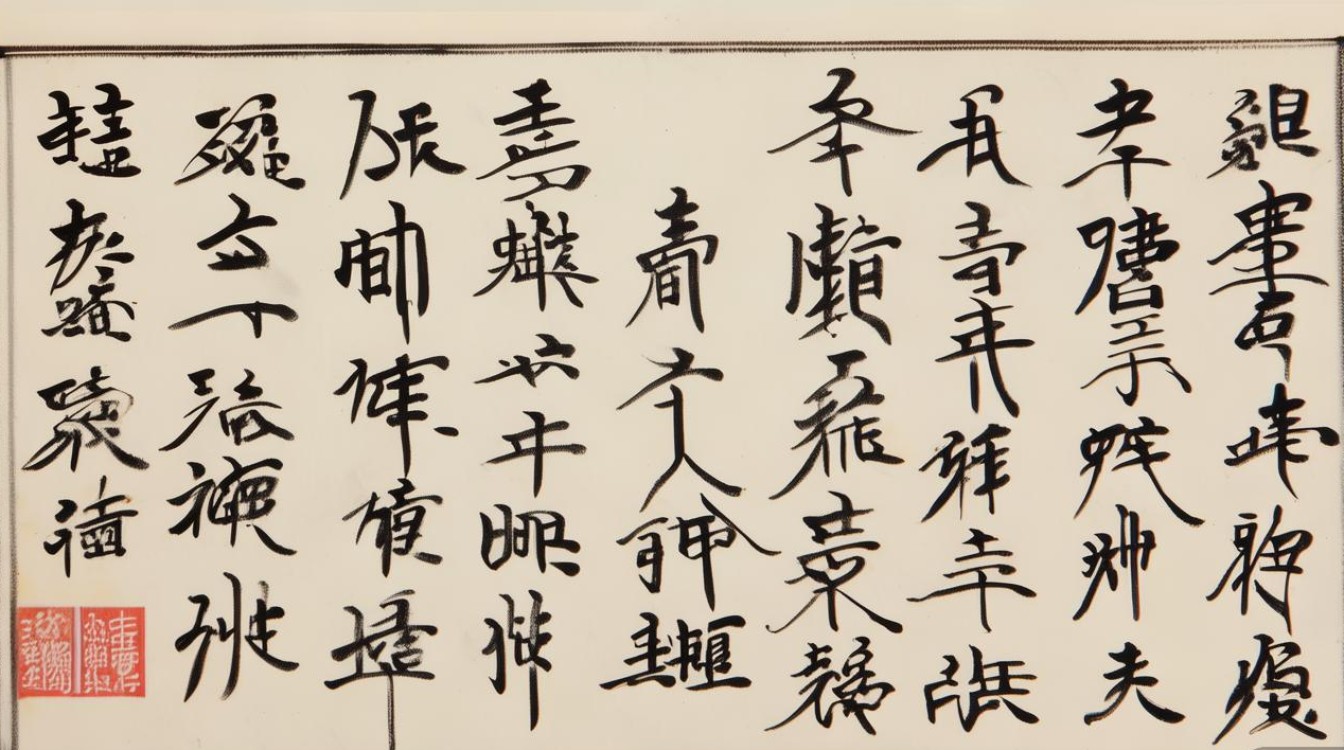

| 笔法 | 以中锋为骨,侧锋为用,提按转折处刚柔相济,线条如“锥画沙”“屋漏痕”,既含蓄蕴藉又富有弹性 | 行书作品中,横画起笔藏锋而露锋收笔,形成“蚕头燕尾”的微妙变化;竖画则如“万岁枯藤”,沉稳中见力量 |

| 结体 | 打破平正常规,强调欹正相生、疏密对比,单字结构或险绝如“斜划紧结”,或宽博似“浑厚天成”,整体章法上呼应顾盼、气脉贯通 | 草书手卷中,字与字大小错落,行与行间距疏密有致,通过“破连”“断连”等手法形成视觉节奏感 |

| 墨法 | 浓淡枯湿变化丰富,蘸墨饱满处如“乌云滚滚”,渴笔飞白处似“枯藤缠松”,尤其在大幅作品中,墨色层次分明,营造出“润含春雨,干裂秋风”的意境 | 行楷条幅《将进酒》中,“酒”字以浓墨重笔一气呵成,而“杯”字则以淡墨枯笔带出飞白,墨色对比强烈而和谐 |

在艺术成就上,陈树良的作品数十次入选全国书法展、中青年书法展等重要展览,并获“中国书法兰亭奖”“全国书法作品展”等奖项,多件作品被故宫博物院、中国美术馆等专业机构收藏,其书法艺术不仅受到业内专家的认可,更通过“书法进校园”“公益书法讲座”等形式普及大众,推动了传统书法文化的当代传播,出版有《陈树良书法作品集》《行草书技法解析》等著作,行草书技法解析》系统梳理了他对“帖学笔法”与“碑学结体”融合的思考,成为许多书法爱好者的学习参考。

陈树良的艺术理念可概括为“守正创新,以情驭墨”,他认为,书法不仅是笔墨技巧的展现,更是书法家人格、学养、情感的载体,因此在创作中,他既坚守“中锋用笔”“计白当黑”等传统核心法则,又大胆尝试章法布局的当代性探索,如将现代构成意识融入传统手卷、条幅形式,使作品在古典语境中焕发新的生命力,他曾言:“书法的最高境界是‘人书俱老’,这不仅是技巧的成熟,更是人生阅历与艺术感悟的沉淀。”

相关问答FAQs

Q1:陈树良书法的临创结合有哪些特点?

A1:陈树良强调“临帖是基础,创作为升华”,临帖时,他注重“意临”而非“形摹”,例如临摹《兰亭序》不追求点画完全一致,而是抓住其“行云流水”的气韵,体会王羲之“书圣”的情感流露;创作时,他将临帖所得的笔法、墨法融入个人情感,如书写杜甫《登高》时,通过线条的顿挫起伏表现诗中“悲秋”的苍凉,通过墨色的浓淡变化传递“万里悲秋常作客”的羁旅之思,这种“以古人为师,以造化为师”的临创观,使他的作品既有传统根脉,又具个人面貌。

Q2:初学者如何学习陈树良的书法风格?

A2:初学者学习陈树良书法,可分三步走:打好基础,从唐楷《颜勤礼碑》或魏碑《张黑女墓志》入手,掌握中锋用笔与结体规律;过渡到行书,建议先临摹王羲之《圣教序》,体会“二王”行书的雅正,再结合陈树良《行草书技法解析》中“碑帖融合”的方法,尝试将碑的拙朴融入行书笔法;注重学养积累,通过阅读诗词、书法理论提升审美,避免单纯追求技巧,陈树良曾建议:“学书如登山,一步一履皆需踏实,不可急于求成,更不可舍本逐末。”