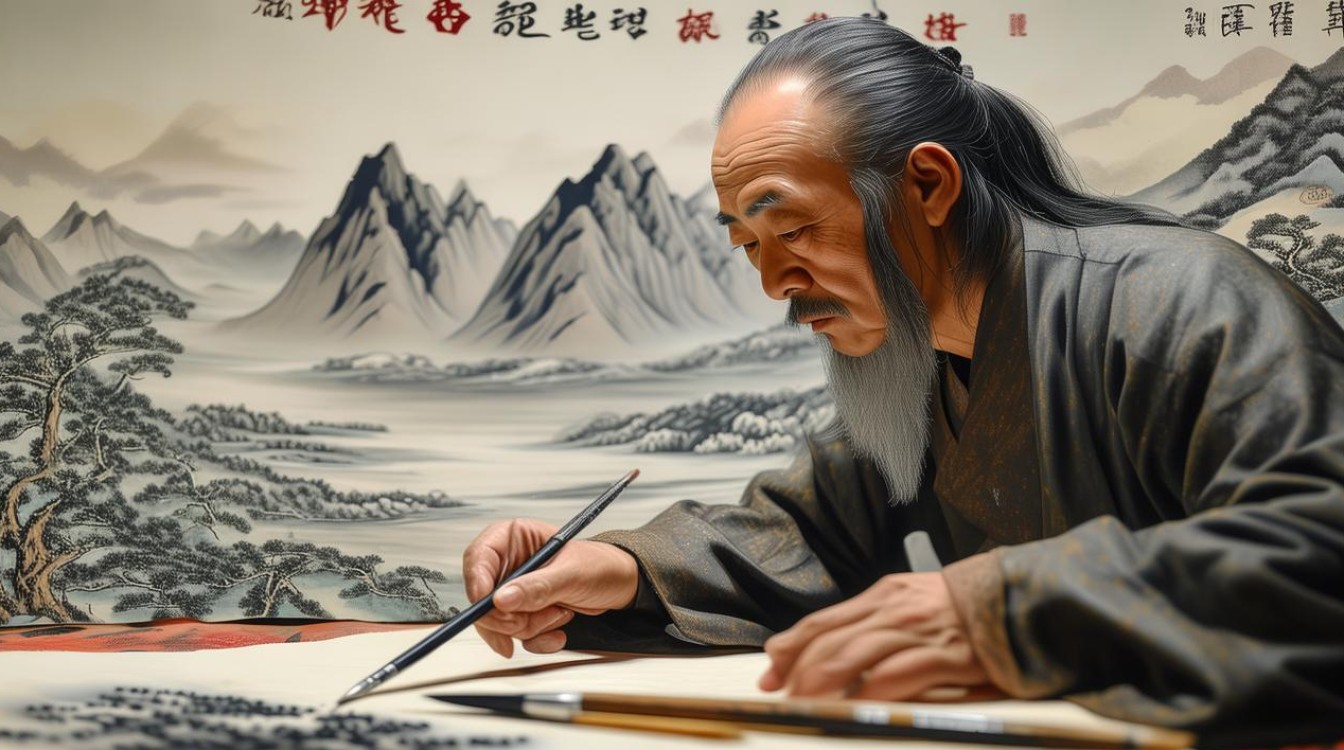

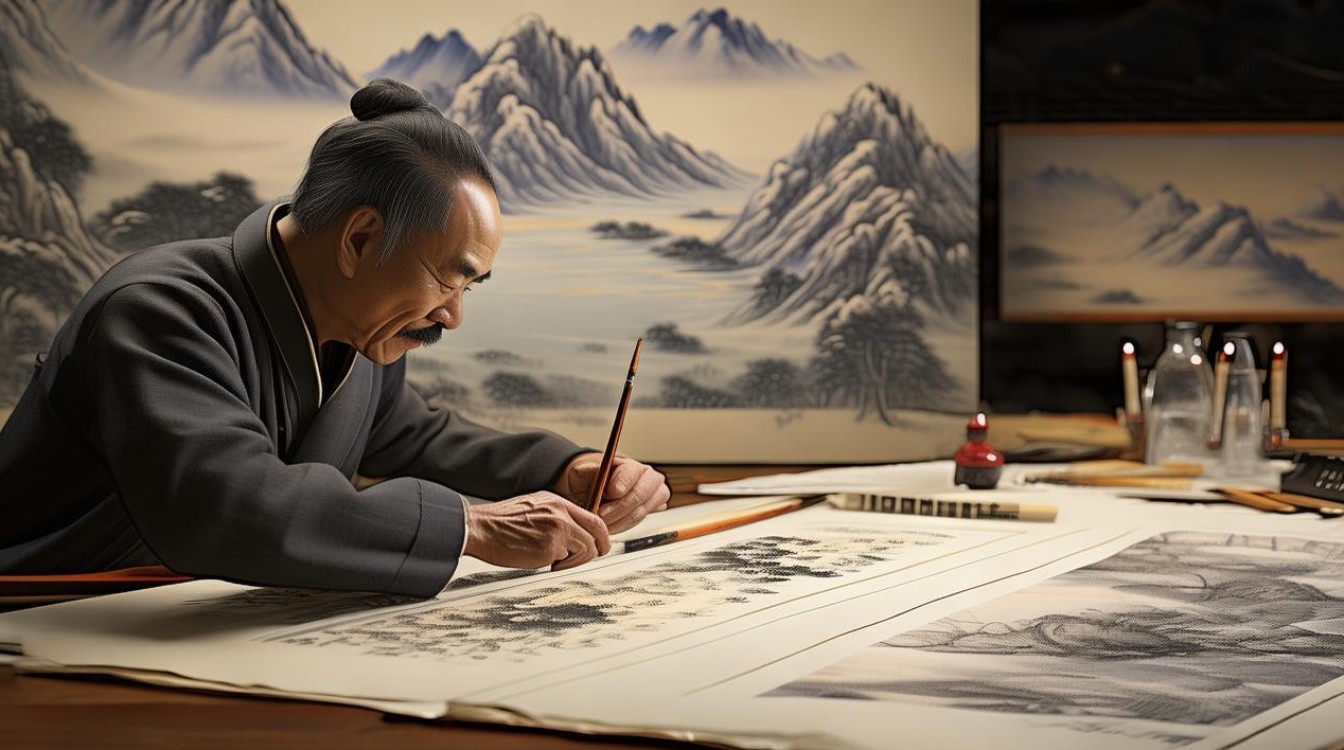

汤长书,当代中国山水画领域的重要践行者,以其深厚的传统功底与鲜明的时代气息,在画坛独树一帜,他出生于书画世家,自幼浸染笔墨,后系统研习宋元明清诸家,尤崇黄公望的浑厚与石涛的灵动,主张“师古人更要师造化”,数十年间遍历名山大川,从自然中汲取创作灵感,逐渐形成“雄秀相济、气韵生动”的个人风貌。

在艺术风格上,汤长书的作品既有北方山水的雄奇苍茫,又兼具南方山水的温润秀逸,他注重“外师造化,中得心源”,将写生所得与传统程式熔于一炉,笔下山水既见丘壑之实,更含胸中之意,其构图多取“三远法”之变,或高远突显山势峥嵘,或平远铺陈烟波浩渺,或深远营造幽邃意境,画面常以云雾、流水、林木为脉络,营造出“可行、可望、可游、可居”的理想境界,笔墨上,他擅用“解索皴”“披麻皴”表现山石肌理,线条刚柔并济,既见力度又不失灵巧;墨法则讲究“墨分五色”,通过浓淡干湿的层层积染,使画面层次丰富,光影迷离,尤擅以淡墨渲染晨雾暮霭,赋予山水以流动的诗意。

为更直观展现其艺术特色,将其主要技法特点归纳如下:

| 技法类型 | 具体表现 | 艺术效果 |

|---|---|---|

| 皴法 | 以“解索皴”为主,融合“斧劈皴”,线条如麻绳解索,遒劲有力 | 表现山石嶙峋质感,增强山体的体积感与力量感 |

| 墨法 | 浓墨勾勒山骨,淡墨晕染云雾,破墨法点染苔藓,枯笔飞白表现老树 | 墨色层次丰富,画面既有厚重感又不失空灵,营造“元气淋漓”之境 |

| 构图 | 常以“S”形构图串联山势,留白处题诗作跋,形成“诗书画印”一体 | 画面动静结合,疏密有致,留白处引人遐想,增强意境深度 |

| 设色 | 以水墨为主,偶施浅绛,花青赭石淡染,追求“绚烂之极归于平淡” | 色彩清雅不艳,突出水墨韵味,体现山水画“水墨为上”的审美追求 |

汤长书的代表作品如《溪山清远图》《黄山松云图》《家山烟雨》等,皆是其艺术理念的集中体现。《溪山清远图》以江南水乡为背景,通过平远构图展开,近景坡石杂树以浓墨点染,中景江面留白成云,远山淡墨轻扫,整体意境清旷悠远,仿佛能闻江水潺潺、鸟鸣山幽;《黄山松云图》则突出黄山奇松与云海,以“折带皴”表现山石的险峻,松针以“攒针法”密集排列,与流动的云海形成刚柔对比,尽显黄山“奇松、怪石、云海”之神韵,其作品多次入选全国美展并获奖,被中国美术馆、中国国家画院等专业机构收藏,同时致力于山水画教育,培养了一批青年画家,为传统艺术的传承与发展贡献力量。

相关问答FAQs:

问:汤长书的山水画与其他当代山水画家相比,有哪些独特之处?

答:汤长书的独特性主要体现在“传统笔墨与时代精神的深度融合”上,他既不拘泥于古人程式,也不盲目追求现代形式,而是在坚守“以书入画”的笔墨本体的基础上,将当代人对自然的观察与人文情怀融入画面,他笔下的山水既有传统文人画的“逸气”,又通过写生提炼出的真实地貌与光影变化,赋予作品更鲜活的现实感,形成了“古意新韵”的鲜明风格。

问:汤长书在创作中如何平衡传统与创新的关系?

答:汤长书认为“传统是创新的根基,创新是传统的生命”,他通过“精读传统”与“深师造化”两个维度实现平衡:他系统临摹宋元经典,深入理解传统技法的审美内核,如黄公望的“浅绛法”、石涛的“搜尽奇峰打草稿”;他坚持写生,从自然中提炼新的构图元素与笔墨语言,例如将现代光影意识融入传统皴法,用“积墨法”表现城市周边山水的朦胧感,这种“守正创新”的路径,使他的作品既不失传统韵味,又具有鲜明的时代气息。