刘云亭书法是中国书法艺术中一个兼具传统底蕴与个人风貌的重要存在,其艺术成就植根于对古典书学的深度汲取,又在时代语境下形成了独树一帜的表达,作为清代中后期颇具影响力的书法家,刘云亭的书法以帖学为基,融碑学之质,在楷、行、草诸体上均有建树,其作品既承袭了赵孟頫、董其昌的秀逸婉约,又融入了碑学的雄强方折,形成了“清健中见骨力,婉约中含金石气”的独特风格。

刘云亭的生平细节虽史料记载有限,但从其传世作品与同时代书家评价中可知,他大约活跃于乾隆至道光年间,籍贯多认为为江南地区(一说浙江,一说江苏),他早年潜心帖学,遍临《淳化阁帖》《三希堂法帖》等经典,尤其得力于赵孟頫《胆巴碑》的温润与董其昌《试墨帖》的疏秀,笔法细腻,结体匀称,展现出扎实的传统功底,中年以后,受碑学兴起的时代风气影响,他开始关注汉魏碑刻,如《张猛龙碑》《龙门二十品》等,在笔法中融入方折、斩截的意味,结体上打破帖学的端谨,追求欹侧变化与空间张力,使作品在雅致中透出苍茫浑厚的气息,这种“帖碑融合”的探索,使其成为清代书坛从帖学向碑学转型期的重要实践者之一。

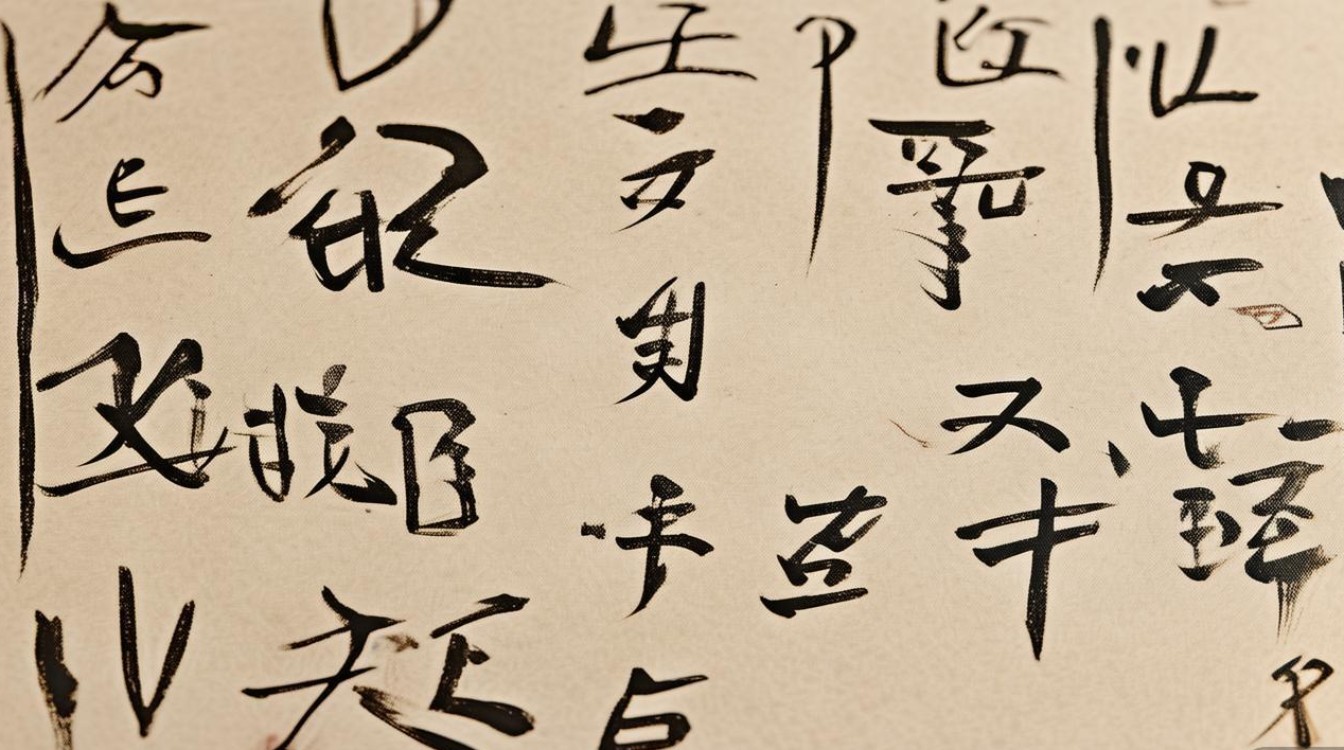

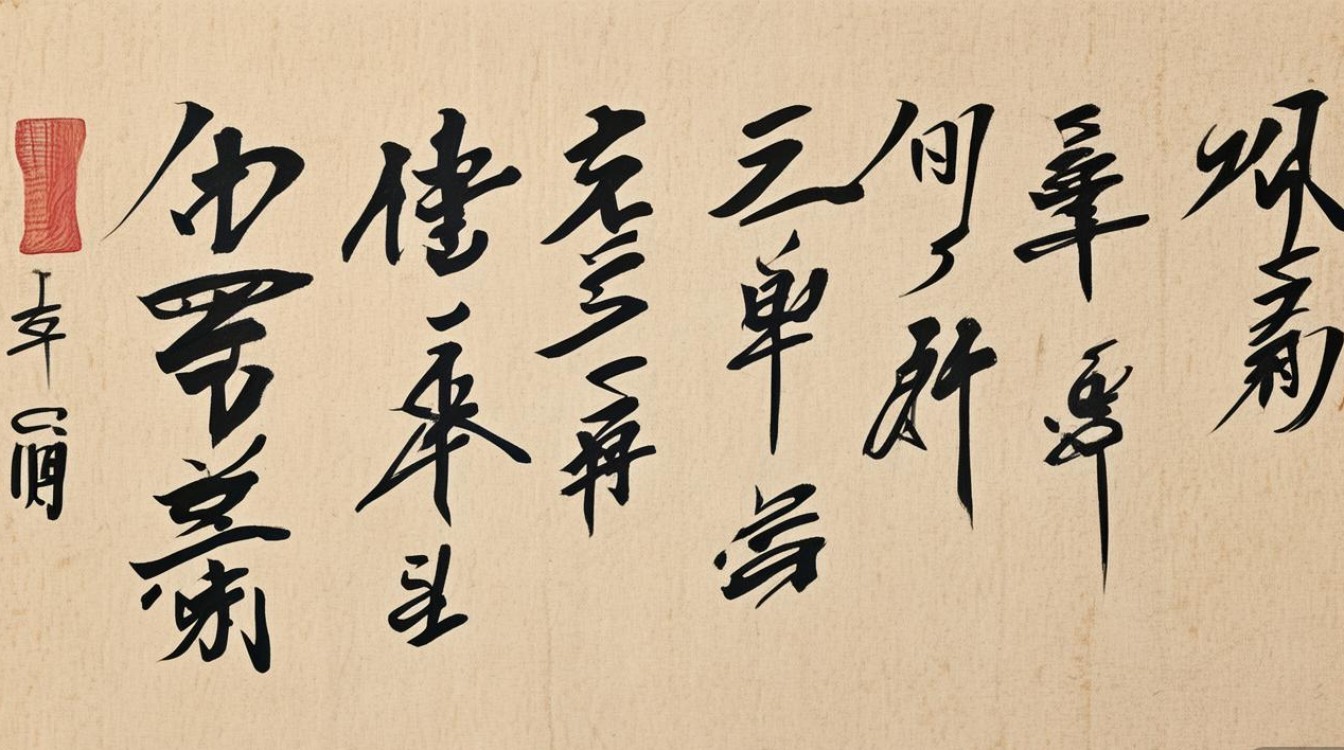

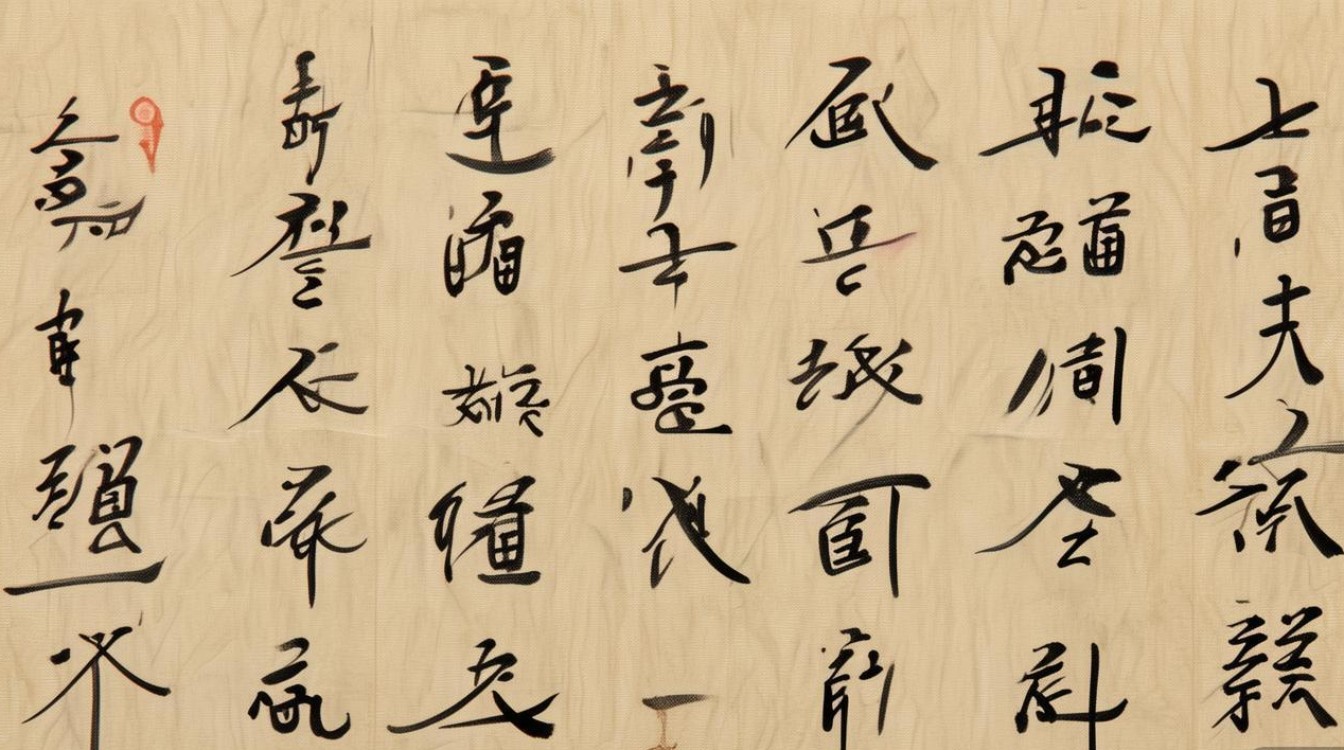

从书法风格来看,刘云亭的楷书最具代表性,其楷书早期以欧、赵为宗,笔画瘦劲,法度森严,如《心经册页》(现藏于上海博物馆),结字方正,点画精准,起笔收笔一丝不苟,尽显文人士大夫的儒雅气质,中年以后,楷书融入碑意,笔画由瘦劲转向丰腴,横画多见“燕尾”波磔,竖画常带“悬针”与“垂露”的变化,结体则由平正转向欹侧,重心下移,形成“险中求稳”的视觉效果,其行书在继承赵孟頫“行楷相间”的基础上,强化了连带与使转,笔势连贯,如《赤壁赋卷》(私人藏),字与字之间牵丝引带,行气贯通,墨色浓淡相济,枯润结合,既有帖学的流畅婉转,又含碑学的沉雄朴拙,草书则受王铎影响,笔势奔放而不失法度,线条圆劲中见方折,如《草书古诗四首》,结体大小错落,章法疏密有致,展现出“从心所欲不逾矩”的境界。

刘云亭书法的艺术成就,离不开其对“笔法”“墨法”“章法”的深刻理解与灵活运用,在笔法上,他主张“以中锋为骨,侧锋为用”,中锋运笔确保线条的浑厚遒劲,侧锋取势则增加笔画的灵动变化,如横画的“折钗股”、竖画的“屋漏痕”,皆体现出对传统笔法的继承与创新,墨法上,他善用“浓、淡、干、湿”的变化,尤其在行草书中,常以浓墨书写主体,以淡墨、枯笔点缀其间,形成“燥润相杂,浓淡相宜”的节奏感,如《行书七言联》中,“墨”字以浓墨重笔,“香”字则以淡墨轻扫,墨色的对比增强了作品的视觉张力,章法上,他注重“虚实相生,计白当黑”,单字结构中,笔画疏密有致,如“清”字左密右疏,“风”字上密下疏;整体布局中,行距宽松,字距紧凑,形成“行气贯通,疏可走马,密不透风”的章法特色,这种处理既延续了帖学的雅致,又融入了碑学的空间意识。

刘云亭的传世作品以手卷、册页、对联为主,部分作品被博物馆、美术馆收藏,成为研究清代书法的重要实物资料,其书法艺术不仅影响了当时的江南书坛,对后世“帖碑融合”的创作理念也产生了深远启示,当代书法家在评价其成就时,常强调其“守正创新”的艺术态度——既坚守传统书法的核心法度,又不拘泥于古法,在时代审美需求中注入个人理解,这种精神对当代书法创作仍有重要的借鉴意义。

以下是刘云亭代表书法作品一览表,供参考:

| 作品名称 | 书体 | 创作年代(推测) | 尺寸 | 收藏地 | 艺术特点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 《心经册页》 | 楷书 | 乾隆年间 | 纵25cm,横18cm | 上海博物馆 | 法度严谨,笔法细腻,结字方正,具赵孟頫温润秀逸之风。 |

| 《赤壁赋卷》 | 行书 | 嘉庆年间 | 纵30cm,横520cm | 私人藏 | 行气贯通,墨色浓淡相济,融赵孟頫流畅与碑学沉雄于一体。 |

| 《草书古诗四首》 | 草书 | 道光年间 | 纵35cm,横280cm | 南京博物院 | 笔势奔放,结体错落,章法疏密有致,受王铎影响明显。 |

| 《行书七言联》 | 行书 | 嘉庆年间 | 纂168cm,横42cm | 故宫博物院 | 笔力遒劲,墨色对比强烈,结体欹侧中见稳重,体现“帖碑融合”风格。 |

相关问答FAQs

Q1:刘云亭书法与同时期的“帖学四大家”(如刘墉、翁方纲等)相比,有何独特之处?

A1:刘云亭与“帖学四大家”同属清代中期书坛,但风格差异显著,刘墉书法以“浓墨宰相”著称,笔力厚重,结体茂密;翁方纲精于考据,书法讲究“笔笔有来历”,风格严谨规范,相比之下,刘云亭的独特之处在于“帖碑融合”的自觉性:他不仅深耕帖学,更主动吸收碑学的方笔、结体变化,使作品在婉约中融入金石气,而“帖学四大家”多以纯帖学为宗,碑学元素较少,刘云亭的章法更注重虚实对比,墨色变化更为丰富,这在当时以“端谨”为主流的帖学书家中显得尤为突出。

Q2:普通爱好者如何入门学习刘云亭书法?

A2:学习刘云亭书法可分三步走:打好帖学基础,建议从赵孟頫《胆巴碑》、董其昌《试墨帖》入手,掌握其圆润流畅的笔法与疏秀的结体;融入碑学元素,临摹《张猛龙碑》《龙门二十品》等碑刻,体会方笔、斩截的笔意与欲侧变化的结体;结合刘云亭传世作品(如《赤壁赋卷》《行书七言联》)进行临摹,重点把握其“中锋侧锋并用”“墨色浓淡相济”“章法虚实相生”的特点,初学者宜先从楷书、行书入手,再逐步过渡到草书,同时注重对“笔法”“墨法”“章法”的综合理解,避免单纯追求形似,而要体会其“清健中见骨力,婉约中含金石气”的艺术精神。