陈忠廉书法植根于中国传统书法文化的深厚土壤,以其鲜明的个人风格与深厚的艺术修养,在当代书坛独树一帜,作为浙江绍兴籍的书法家,他自幼受家乡“兰亭书风”熏陶,后师承沙孟海、陆维钊等书法大家,历经数十载临池不辍,逐渐形成了“雄健中见雅逸,厚重里藏灵气”的艺术风貌,其书法楷、行、草诸体皆能,尤以行草书成就最为突出,作品既坚守传统法度,又融入时代精神,被誉为“浙派书法”当代传承与创新的代表性人物之一。

书法风格:融古铸今,五体皆精

陈忠廉的书法风格以“守正”为基、“创新”为翼,在不同书体中展现出多元而统一的艺术特质。

楷书方面,他深谙唐楷法度,取法颜真卿《多宝塔碑》《勤礼碑》的雄浑方正,兼收欧阳询《九成宫醴泉铭》的险劲精谨,结体上“中宫收紧,四维开张”,笔画横轻竖重,转折处圆中寓方,既有颜体的“庙堂之气”,又不失欧体的“险绝之美”,其晚年楷书更趋简远,融入魏碑的拙朴与隶书的笔意,如《楷书千字文》,笔画饱满而不臃肿,结构严谨而富有张力,展现出“楷法如舟,行草如水”的过渡性审美。

行书是其最具辨识度的书体,他以王羲之《兰亭序》为宗,融合苏轼《黄州寒食帖》的笔意与米芾《蜀素帖》的跳荡,行笔“提按分明,使转自然”,牵丝引带如“春蚕吐丝”,欹正相生似“斜反正”,结体上打破“横平竖直”的常规,通过字形的俯仰、大小、疏密变化,营造出“行云流水”般的节奏感,如《行书赤壁赋》,用笔圆转劲健,墨色浓淡相宜,既有“二王”的雅逸,又具宋人“尚意”的书卷气,情感起伏与文字内容高度契合,达到“书文一体”的境界。

草书则直追晋唐,取法怀素《自叙帖》的奔放与张旭《古诗四帖》的奇崛,用笔“连绵不绝,一气呵成”,线条如“锥画沙”“屋漏痕”,圆转中见骨力,飞白处显苍劲,其草书并非简单的“连笔”,而是通过“字字断意不断”的章法处理,将单字的结构美与整体的韵律美相结合,如《草书唐诗卷》,墨色由浓至淡再复浓,节奏如“高山流水”,既有狂草的激情,又不失章草的朴拙,展现出“从心所欲不逾矩”的创作自由。

艺术特点:笔墨相生,意境交融

陈忠廉书法的艺术特点,集中体现在“笔法、墨法、章法”三者的和谐统一,以及“书为心画”的情感表达。

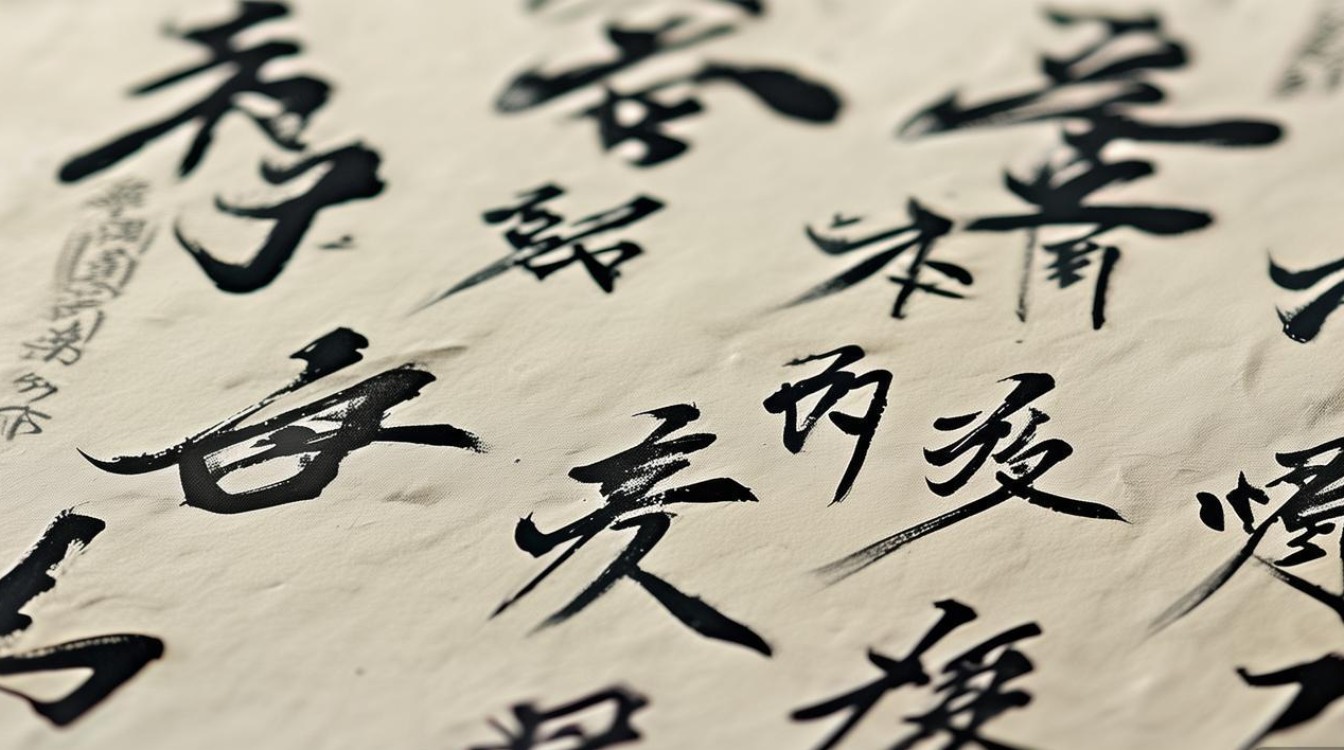

笔法上,他强调“中锋用笔为体,侧锋取势为用”,起笔“藏锋护尾”,收笔“无往不收”,笔画中锋为主,确保线条“力透纸背”;同时辅以侧锋取势,增加字的动势与变化,如行书中“之”“也”等字,侧锋切入后迅速转为中锋,既保留了起笔的锋芒,又体现了中锋的浑厚,形成“刚柔并济”的笔意。

墨法上,他善用“浓淡干湿”的变化,打破单一墨色的单调,浓墨如“漆书”,厚重沉稳,体现字的骨力;淡墨如“烟云”,朦胧雅致,增添字的层次感;枯笔飞白则如“万岁枯藤”,苍劲老辣,展现岁月的痕迹,如《行书滕王阁序》,墨色从“浓—淡—枯—浓”的自然过渡,与文字的“壮丽—舒缓—激昂—深沉”相呼应,形成“墨分五色”的视觉效果。

章法上,他追求“疏可走马,密不透风”的辩证关系,单字结构“随形布势”,行气贯通“左顾右盼”,整体布局上,他常采用“大小相间、正斜相依”的手法,打破传统行书“横成行、竖成列”的规整,如《草书琵琶行》,字形大小悬殊,行距错落有致,却通过“笔断意连”的牵丝与“虚实相生”的留白,达到“乱而不乱”的和谐境界,展现出“大巧若拙”的审美追求。

代表作品与艺术成就

陈忠廉的代表作品涵盖楷、行、草诸体,既有对经典的临摹,也有个人的创作,全面展现其艺术追求。

《楷书千字文》(2005年)是其楷书代表作,通篇结体匀称,笔画饱满,用笔“藏露结合”,既体现了唐楷的法度严谨,又融入了魏碑的拙朴趣味,被誉为“当代楷书学习的典范”,该作入选“全国第八届书法篆刻展”,并被故宫博物院收藏。

《行书赤壁赋》(2010年)是其行书巅峰之作,全长8米,以行书书写苏轼《前后赤壁赋》,用笔流畅自然,墨色变化丰富,情感随文字起伏,时而“清风徐来,水波不兴”的舒缓,时而“卷起千堆雪”的激昂,达到“书文合一”的艺术高度,该作获“第三届中国书法兰亭奖”佳作奖。

《草书唐诗卷》(2018年)是其晚年草书力作,选取李白、杜甫、王维等唐诗名篇,用笔“连绵如龙,转折如虎”,线条圆劲有力,墨色枯润相生,既有晋唐草书的狂放,又有当代书法的理性,展现出“人书俱老”的境界,该作在“中国美术馆当代书法展”中引起轰动,被多家艺术机构争相收藏。

在艺术成就方面,陈忠廉多次担任“全国书法展”“兰亭奖”等重要赛事的评委,推动当代书法的规范化发展;出版《陈忠廉书法集》《楷书技法教程》《行草创作谈》等著作,系统梳理其书法理念与创作经验;在浙江美术馆、中国美术馆等地举办个人书法展,其作品被故宫博物院、中国美术馆、浙江省博物馆等30余家机构收藏,为书法艺术的传承与传播作出重要贡献。

艺术影响与传承

陈忠廉的书法艺术不仅体现在个人创作上,更体现在对后学的引领与书法教育的推动,他提出“守正创新、以书养性”的教育理念,强调书法学习需“先师古人,再师造化”,既要深入传统经典,又要融入生活感悟,在浙江美术学院(现中国美术学院)任教期间,他培养了大批书法人才,其中多人成为当代书坛的中坚力量。

其“浙派书法”的当代诠释,打破了地域书派的局限,将“帖学”的流畅与“碑学”的厚重相结合,为当代书法创新提供了“传统与现代融合”的范例,他常言:“书法不是‘写字’,而是‘写心’”,这一观点深刻影响了当代书法家的创作理念,推动书法艺术从“技法展示”向“情感表达”的回归。

陈忠廉书法艺术发展阶段及特点

| 阶段 | 时间 | 风格特点 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 早期 | 1960s-1980s | 师传统、打基础,以唐楷、魏碑为主,笔法严谨,结构端正 | 《楷书玄秘塔》《魏碑张猛龙碑》 |

| 中期 | 1980s-2000s | 融创新、求个性,行草书风格初显,融合“二王”与宋意,墨法开始丰富 | 《行书兰亭序》(临)《草书自叙帖》(临) |

| 晚期 | 2000s-至今 | 返璞归真、人书俱老,五体融合,笔法老辣,章法疏朗,情感表达自然 | 《楷书千字文》《行书赤壁赋》《草书唐诗卷》 |

相关问答FAQs

问:初学者学习陈忠廉书法应从哪些方面入手?

答:初学者建议从其楷书入手,如《楷书千字文》,先掌握其结体规律与笔法特点,尤其是“横轻竖重”“转折圆劲”的用笔;再过渡到行书,如《行书赤壁赋》的局部临摹,重点体会“牵丝引带”与“墨色变化”;最后尝试草书,需先掌握基本草法,再学习其“连绵不断”的行气与“虚实相生”的章法,需结合其理论著作《楷书技法教程》,理解“守正创新”的创作理念,避免盲目追求风格而忽视传统根基。

问:陈忠廉书法如何体现当代书法的创新?

答:陈忠廉书法的创新主要体现在三个方面:一是技法融合,将“帖学”的流畅笔意与“碑学”的厚重线条相结合,打破“帖碑对立”的界限;二是墨法革新,在传统浓淡墨的基础上,强化“枯润飞白”的对比,增强作品的视觉冲击力;三是章法突破,打破传统行书的“横竖成行”布局,采用“大小相间、正斜相依”的错落式章法,融入现代审美意识,其创新并非对传统的颠覆,而是在“继承中发展”,使书法艺术既保留传统底蕴,又具有时代气息,为当代书法“如何创新”提供了可行路径。