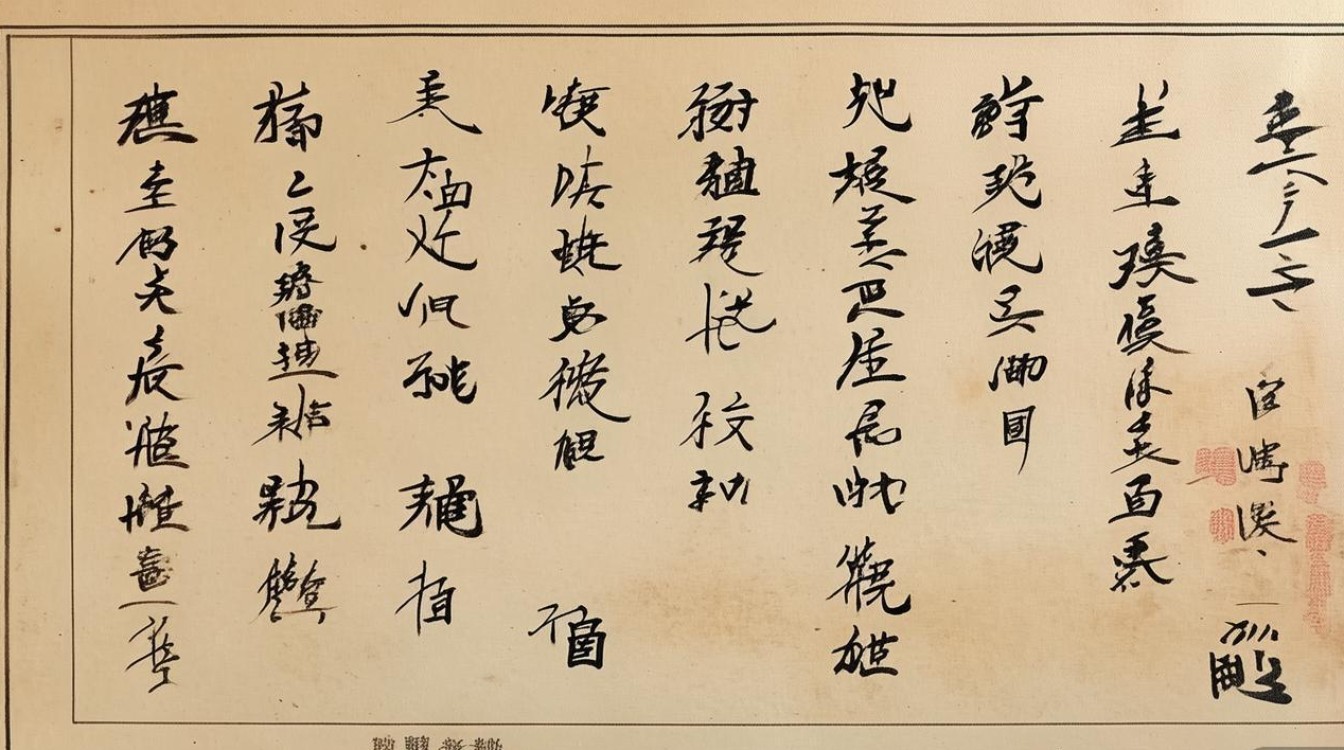

刘大同书法作为清末民初碑帖融合思潮中的重要代表,以其雄健而不失秀逸、古朴而富有生气的独特风貌,在中国书法史上占据着承前启后的重要地位,刘大同(1855-1936),字少云,河北保定人,自幼浸润家学,后师从晚清碑学大家何绍基,深得魏碑、行书之精髓,他一生致力于书法实践与理论研究,不仅精于楷、行、草诸体,更在碑帖融合的道路上开辟了新境,其作品既保留了碑学的金石气骨,又融入了帖学的灵动雅致,形成了鲜明的个人风格。

师承与取法:碑帖交融的根基

刘大同的书法之路,始于对传统经典的系统研习,早年他遍临晋唐名帖,尤其对王羲之《兰亭序》、颜真卿《多宝塔碑》用功最深,打下了坚实的楷书与行书基础,后受时代碑学复兴思潮影响,他转而深研北魏碑刻,如《张猛龙碑》《郑文公碑》《龙门二十品》等,从中汲取方笔、涩笔、险峻结字的笔法特质,其师何绍基更是以“碑帖结合”著称,刘大同在何绍基的基础上,进一步调和碑学的雄强与帖学的婉约,形成了“以碑为骨,以帖为韵”的创作理念。

值得一提的是,刘大同并非简单堆砌碑帖元素,而是以“古为今用”的智慧,将北碑的厚重质感与晋唐帖学的笔意流动相结合,他曾提出:“书贵有神,神生于骨,韵出于墨,碑之骨不可失,帖之韵不可弃。”这种理念贯穿于其创作实践,使其作品既有碑的苍劲老辣,又有帖的温润流畅,避免了碑学易生的板滞与帖学易软的浮华。

书法风格解析:雄健秀逸,形神兼备

刘大同的书法风格,因书体不同而各具特色,但其核心始终围绕“雄健”与“秀逸”的统一,以下从楷书、行书、草书三体具体分析:

(一)楷书:方圆兼备,险峻中见端庄

刘大同的楷书以魏碑为基,融入唐楷法度,形成了“方笔为主,圆笔为辅;结字险峻,气度沉稳”的独特面貌,其用笔方折峻利,如刀斫斧劈,却又在转折处暗藏圆劲,避免了北碑常见的生硬感;结字上打破平正格局,或左欹右正,或上密下疏,呈现出“险中求稳、动中寓静”的视觉效果,如其所书《心经》,单字看似欹侧险怪,但通篇气息贯通,整体布局疏朗有致,既有北碑的雄强气势,又具唐楷的法度严谨。

(二)行书:流畅自然,碑帖融合的典范

行书是刘大同成就最高的书体,也是其“碑帖融合”理念最完美的体现,他的行书取法何绍基,上溯王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄文稿》,又融入北碑的笔意,形成了“行笔涩而不滞,结字放而不散”的风格,其用笔中锋、侧锋并用,中锋取骨,侧锋取势,线条刚柔相济,既有碑的涩劲感,又有帖的流畅性;结字上,或欹或正,或大或小,错落有致,于自然变化中见章法,如《行书千字文》,字字独立而气脉相连,提按分明而节奏明快,既有魏碑的方笔顿挫,又有晋人行书的潇洒飘逸,堪称碑帖融合的典范之作。

(三)草书:奔放洒脱,节奏感极强

刘大同的草书受怀素《自叙帖》、孙过庭《书谱》影响较大,又融入碑学的金石气,形成了“线条奔放而不狂野,结构奇崛而不失法度”的特点,其用笔以使转为主,线条圆劲有力,枯湿浓淡变化丰富,尤其是枯笔的运用,如“飞白”效果,增强了线条的节奏感和苍茫感;结字上打破常规,或上下连带,左右呼应,呈现出“大鹏展翅、纵横捭阖”的气势,如《草书四条屏》,通篇一气呵成,笔势连绵,墨色淋漓,既有狂草的奔放,又有章草的质朴,展现了其驾驭草书的高超技艺。

刘大同书法各书体特点及代表作品

| 书体 | 风格特点 | 代表作品 | 技法要点 |

|---|---|---|---|

| 楷书 | 方圆兼备,结字险峻,气度沉稳 | 《心经》《多宝塔碑临本》 | 方笔为主,转折处暗藏圆劲;疏密对比,险中求稳 |

| 行书 | 流畅自然,碑帖融合,气脉贯通 | 《行书千字文》《何绍基诗卷》 | 中侧锋并用,提按分明;错落有致,节奏明快 |

| 草书 | 奔放洒脱,线条刚柔,节奏感强 | 《草书四条屏》《怀素自叙节临》 | 使转为主,枯湿浓淡变化;奇崛不失法度,气势连绵 |

艺术成就与影响:承前启后的书法大家

刘大同的艺术成就,不仅体现在书法创作上,更体现在书法理论的贡献和对后世的影响上,在理论方面,他著有《书法通论》《少云书谱》等著作,系统阐述了碑帖融合的书法观,强调“书贵神韵,韵生于法,法出于古”,对民国书法的发展产生了深远影响,在创作方面,其作品被故宫博物院、上海博物馆等机构收藏,成为研究清末民初书法的重要实物资料。

在书法教育上,刘大同曾任北平艺专(今中央美术学院前身)书法教授,培养了众多书法人才,其“碑帖融合”的教学理念,影响了启功、王遐举等一批书法家,他打破了碑学与帖学的壁垒,为传统书法注入了新的活力,推动了书法从古典向现代的转型,正如书法评论家所言:“刘大同之书,如老松磐石,骨力洞达;又如清泉流云,韵致悠长,乃碑帖融合之典范,承前启后之宗师。”

历史地位:清末民初书法转型的关键人物

清末民初,随着西方文化的涌入,书法界出现了“碑学复兴”与“帖学坚守”的论争,刘大同身处这一历史节点,以“融合碑帖”的实践,为这场论争提供了新的解决方案,他既反对碑学派的“尊碑抑帖”,也反对帖学派的“固守传统”,主张“碑帖互补,各取其长”,这种理念不仅丰富了中国书法的表现力,也为后世书法创作指明了方向。

从书法史的发展脉络看,刘大同上承何绍基、赵之谦的碑帖融合之路,下启启功、沈鹏等现代书法家的创新实践,是连接古典书法与现代书法的重要桥梁,他的作品,既有传统文化的深厚底蕴,又有时代精神的鲜活体现,堪称清末民初书法转型的缩影。

相关问答FAQs

问:刘大同书法的“碑帖融合”具体体现在哪些方面?如何辨识其作品中的碑意与帖韵?

答:刘大同的“碑帖融合”主要体现在用笔、结字、气韵三个层面,用笔上,他以碑的方笔、涩笔为骨,如横画的起笔方折,竖画的顿挫有力,同时融入帖的圆笔、提按,使线条刚柔相济;结字上,保留碑的险峻、疏密对比,又吸收帖的灵动、自然变化,避免板滞;气韵上,以碑的雄强气势为支撑,以帖的雅致韵味为升华,达到“雄而不野,秀而不媚”的境界,辨识时,可关注其线条的“金石气”(碑意)与“流动感”(帖韵)的结合,如行书中既有方笔的顿挫,又有圆笔的连带,楷书中既有北碑的险峻,又有唐楷的端庄。

问:初学者学习刘大同书法应从哪种书体入手?需要注意哪些问题?

答:初学者建议从楷书入手,因其结构严谨,是打好书法基础的关键,可先临摹刘大同的楷书作品,如《心经》,重点把握其方圆用笔和结字的疏密对比,体会“险中求稳”的章法,在此基础上,再过渡到行书,如《行书千字文》,学习其行气连贯和提按变化,需要注意的是,刘大同书法中的碑意(如方笔、涩笔)有一定难度,初学者应避免刻意追求“金石气”而忽略线条的流畅性,建议先以帖学的笔法为基础,再逐步融入碑学的元素,同时要注重对原作的临摹,避免形成“习气”。