姜进清,当代中国画坛颇具影响力的山水画家,以其深厚的传统功底、鲜明的时代气息和独特的笔墨语言,在继承与创新中开辟出属于自己的艺术天地,他的作品既根植于中国传统绘画的沃土,又融入对自然与时代的深刻体悟,形成了“浑厚中见灵动,传统中有新意”的艺术风貌,被誉为“新时代山水画的探索者与实践者”。

生平与艺术启蒙

姜进清1955年生于江苏苏州,自幼浸润于吴门文化的深厚底蕴,苏州的园林、水乡、古桥,以及家中收藏的历代书画名作,成为他艺术启蒙的“第一课堂”,少年时,他常在苏州博物馆临摹宋元山水画册,对范宽的雄浑、倪瓒的简远、石涛的奇崛心摹手追,打下了坚实的传统基础,1978年,他考入南京艺术学院国画系,师从宋文治、亚明等名家,系统学习山水画理论与技法,在校期间,他不仅深入研习“南宗”山水的笔墨精髓,还广泛涉猎北派山水的雄浑气韵,形成了“南北融合”的早期审美取向,1982年毕业后,他游历大江南北,从黄山云海的缥缈到黄土高原的苍茫,从江南烟雨的朦胧到三峡险峻的雄奇,积累了丰富的写生素材,为其艺术创作注入了鲜活的自然生命力。

艺术风格与笔墨语言

姜进清的山水画以“写意”为核心,在笔墨上追求“以书入画”的韵律感与“墨分五色”的层次感,他的笔法既有宋画的严谨勾勒,又有明清写意的洒脱率性,中锋、侧锋、逆锋交替使用,线条刚柔并济,既具骨力又不失灵动,在墨法上,他擅于控制水分与墨色的交融,通过积墨、破墨、泼墨的灵活运用,营造出“墨中有笔、笔中有墨”的艺术效果,其代表作《烟江叠嶂图》中,他以积墨法层层叠加山峦,墨色由淡至浓,层次分明,既表现了山石的厚重质感,又通过留白与晕染,营造出云雾缭绕的朦胧意境;而《家山秋色图》则多以破墨法表现秋树的斑斓,赭石、花青、藤黄的交织,生动展现了江南秋天的温暖与生机。

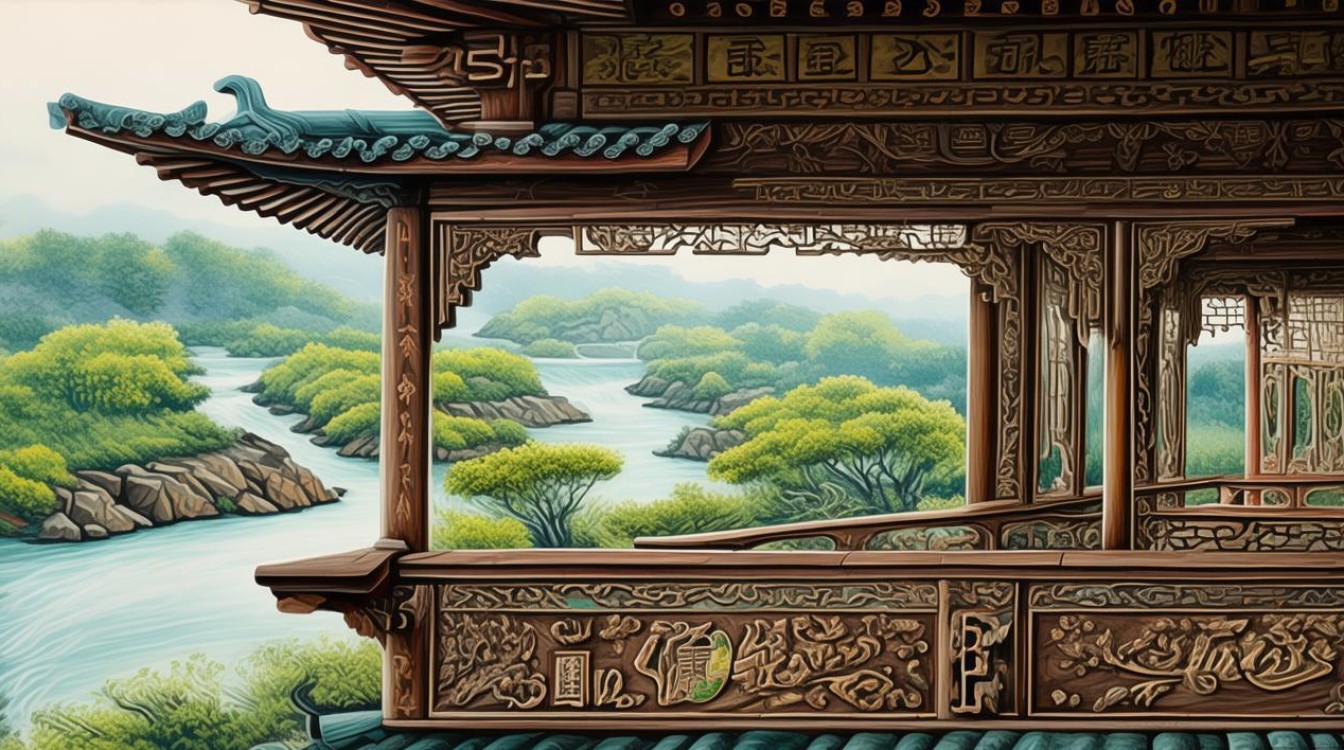

在构图上,姜进清打破传统山水画的“三远法”局限,常采用“散点透视”与“焦点透视”相结合的方式,既保留了传统山水的空间纵深感,又融入了现代视觉的冲击力,他注重画面“虚实相生”的节奏感,以实写山川之形,以虚留天地之气,使画面既饱满通透,又留有想象空间,他的作品始终贯穿着“天人合一”的哲学思考,无论是描绘雄浑的北方山水,还是秀美的江南景致,都强调人与自然的和谐共生,赋予作品深刻的人文内涵。

代表作品与艺术成就

姜进清的艺术创作生涯中,诞生了诸多具有代表性的作品。《溪山清远图》(1998年)以其清雅的笔墨和深远的意境,入选“中国百年画展”,并被中国美术馆收藏,作品以江南水乡为题材,通过简练的线条和淡雅的墨色,描绘了溪水潺潺、山峦叠翠的宁静景象,体现了画家对传统文人画精神的传承与创新。《太行秋色》(2010年)则展现了北方山水的雄浑气魄,画家以浓墨重彩勾勒出太行山脉的险峻与苍茫,同时融入暖色调的秋叶,使画面在厚重中不失温暖,被誉为“新时代山水画的经典之作”。

除了创作,姜进清在艺术教育与文化传承领域也贡献卓著,他曾任南京艺术学院美术学院教授、博士生导师,培养了一大批优秀的青年画家;出版《姜进清山水画集》《笔墨当随时代——我的艺术观》等专著,系统阐述了他的艺术理念;多次担任全国美展评委,推动了中国山水画的发展与创新,他的作品先后在国内外举办数十次个展,被故宫博物院、上海美术馆、大英博物馆等重要机构收藏,并荣获“徐悲鸿美术奖”“中国美术奖”等多项国家级奖项,成为当代中国画坛承前启后的重要力量。

代表作品一览

| 作品名称 | 创作年份 | 尺寸 | 收藏机构 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|---|

| 《烟江叠嶂图》 | 2005年 | 180cm×97cm | 中国美术馆 | 积墨法表现山峦厚重,云雾朦胧 |

| 《家山秋色图》 | 2012年 | 240cm×120cm | 上海美术馆 | 破墨法描绘秋树斑斓,意境温暖 |

| 《太行秋色》 | 2010年 | 200cm×150cm | 故宫博物院 | 浓墨重彩勾勒太行险峻,苍茫雄浑 |

| 《溪山清远图》 | 1998年 | 170cm×90cm | 大英博物馆 | 简练笔墨写江南水乡,清雅深远 |

相关问答FAQs

问:姜进清的山水画如何体现“传统与创新”的融合?

答:姜进清的山水画在传统与创新上实现了有机统一,传统方面,他深入研习宋元山水的笔墨技法(如范宽的斧劈皴、倪瓒的折带皴)和文人画的“写意精神”,强调“以书入画”的线条韵律与“墨分五色”的层次感;创新方面,他突破传统构图的程式化,融入现代视觉的焦点透视与色彩构成,同时将时代精神注入自然景观——如作品中出现的乡村新貌、生态保护等元素,使传统山水焕发出当代生命力,他在《家山秋色图》中,既保留了传统山水画的留白与意境,又以暖色调的秋叶和现代感的构图,表现了新时代江南乡村的生机与活力,实现了“笔墨当随时代”的艺术追求。

问:姜进清的艺术创作对当代山水画发展有何影响?

答:姜进清的艺术创作对当代山水画发展产生了深远影响,他推动了“传统笔墨与现代审美”的融合,为当代画家提供了“守正创新”的范例,证明传统技法在新时代依然具有强大的表现力;他强调“写生与创作结合”,主张“师古人更要师造化”,引导青年画家走出画室,从自然中汲取灵感,避免了创作的程式化与空洞化;他通过艺术教育与文化传播,培养了一批兼具传统功底与时代意识的画家,推动了中国山水画在全球化语境下的传承与发展,他的作品既保持了东方艺术的审美特质,又融入了现代人的精神需求,为当代山水画如何走向世界提供了有益的探索。