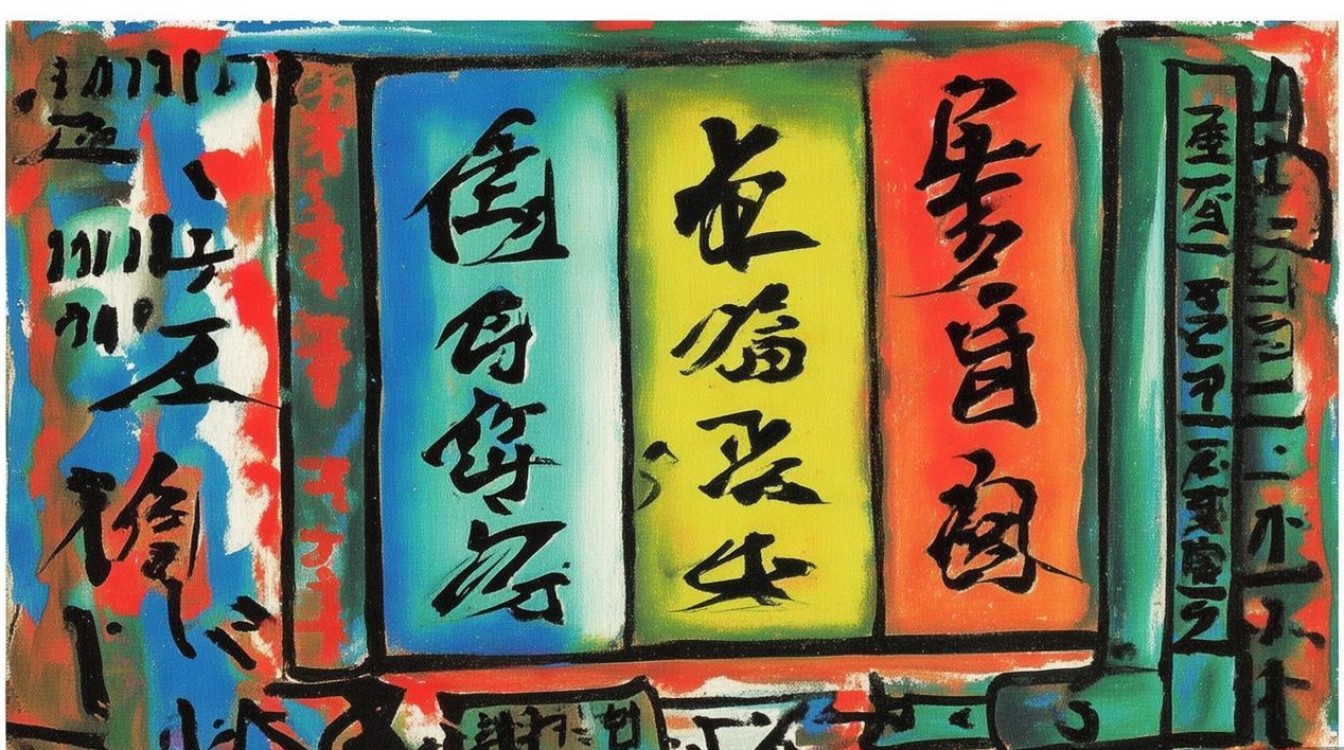

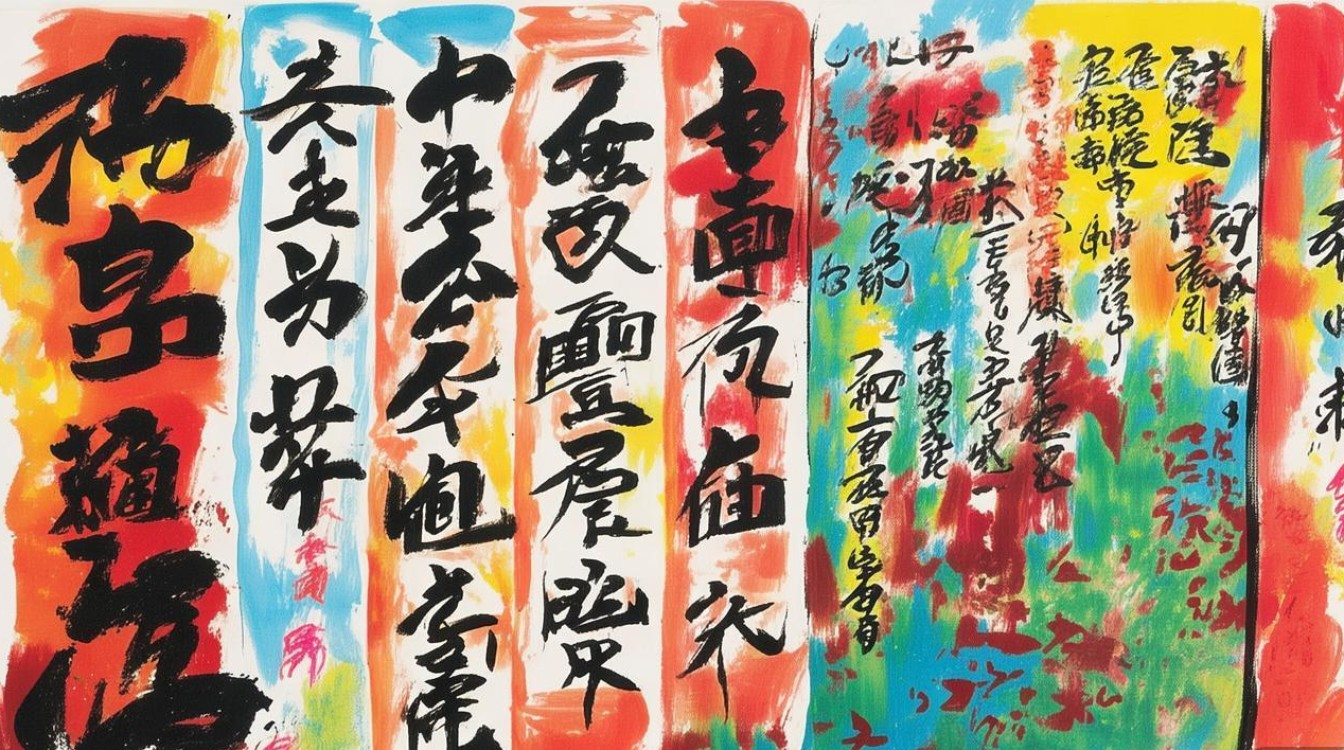

重彩国画是中国传统绘画的重要分支,以色彩浓烈、技法丰富、表现力强为显著特征,其历史可追溯至新石器时代的彩陶纹饰,历经唐代的鼎盛、宋元的雅致,至近现代在传承中不断创新,成为承载东方美学的重要载体,重彩画家通过矿物颜料、植物染料等特殊媒介,结合勾勒、渲染、积色、贴金等技法,营造出富丽堂皇、沉雄博大或细腻雅致的画面意境,既延续了“随类赋彩”的传统美学,又融入了当代艺术的表达语言,形成了独具特色的艺术体系。

在重彩国画的发展脉络中,不同时期的画家以其独特的艺术探索推动了这一画种的演进,唐代阎立本的《步辇图》以重彩勾勒人物衣纹,设色庄重典雅,展现了唐代宫廷绘画的恢弘气象;宋代佚名《捣练图》则通过工笔重彩描绘宫廷仕女的生活,色彩细腻温润,线条流畅精准,体现了宋代绘画的雅致追求,近现代以来,于非闇以工笔花鸟重彩闻名,他融合宋代院体画与民间色彩,开创“于派”花鸟,作品如《牡丹图》用色浓艳而不俗,构图严谨而富有生气;陈之佛则将西方色彩理论与传统工笔结合,作品《月下鹊桥》色调和谐,意境清幽,赋予重彩画现代审美,当代重彩画家在继承传统的基础上,进一步拓展题材与技法,如何家英的《米脂的婆姨》将重彩与工笔人物结合,以细腻的笔触和丰富的色彩表现当代女性的精神风貌;唐勇力的敦煌题材重彩画,借鉴壁画中的矿物颜料与贴金技法,作品《敦煌印象》营造出历史沧桑与宗教庄严的视觉冲击。

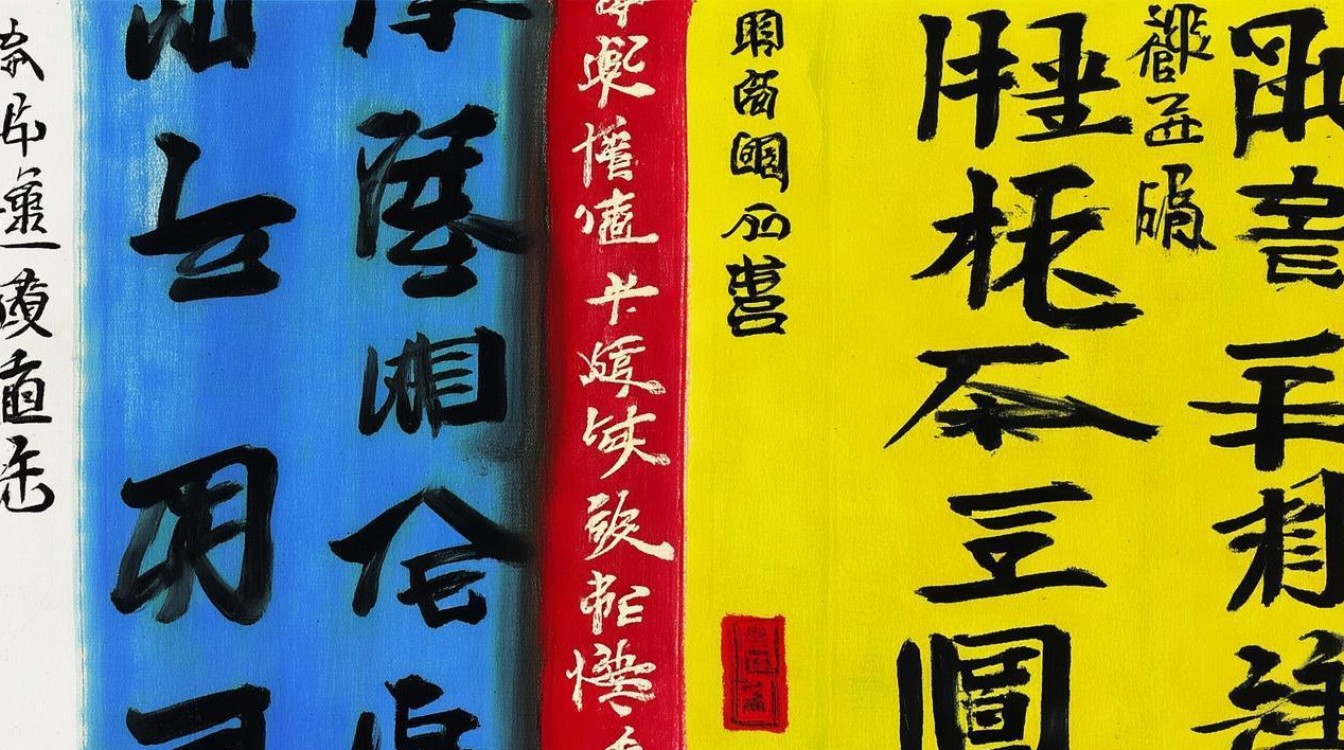

重彩国画的魅力不仅在于色彩的绚丽,更在于其背后深厚的文化内涵与技艺传承,传统重彩画常用石青、石绿、朱砂、石黄等矿物颜料,这些色彩历经千年而不褪色,具有独特的质感和象征意义——如朱砂代表吉祥与权威,石青象征天空与纯净,画家在创作中需经过“起稿、过稿、着色、渲染、提色、完成”等复杂工序,积色法”需反复渲染数十层,使色彩饱满厚重;“撞色法”通过色彩的碰撞产生微妙变化,增强画面的生动性,当代重彩画家还尝试综合材料,如将金箔、银箔、综合颜料融入画面,拓展了重彩画的表现边界,使其既能表现传统题材,也能表达当代人的情感与思考。

| 画家 | 时期 | 代表作品 | 艺术特点 |

|---|---|---|---|

| 阎立本 | 唐代 | 《步辇图》 | 人物刻画精准,色彩庄重,线条遒劲,展现唐代宫廷绘画的恢弘气象。 |

| 于非闇 | 近现代 | 《牡丹图》 | 融合宋代院体与民间色彩,用色浓艳而不俗,构图严谨,开创“于派”花鸟风格。 |

| 何家英 | 当代 | 《米脂的婆姨》 | 结合工笔与重彩,色彩细腻,人物刻画传神,展现当代女性的精神风貌。 |

| 唐勇力 | 当代 | 《敦煌印象》 | 借鉴敦煌壁画矿物颜料与贴金技法,色彩厚重,营造历史沧桑与宗教庄严感。 |

重彩国画的发展始终在传统与现代的对话中前行,它既是中国绘画色彩美学的集中体现,也是艺术家对时代精神的敏锐捕捉,从古代壁画的宗教庄严,到文人画的雅致内敛,再到当代艺术的多元表达,重彩画家以色彩为语言,以技艺为根基,不断赋予这一古老画种新的生命力,使其在世界艺术之林中绽放独特光彩。

FAQs

-

重彩国画与水墨国画的区别主要是什么?

重彩国画与水墨国画的核心区别在于色彩运用与媒介材料,水墨画以水墨为媒介,强调“墨分五色”,通过水的调和表现浓淡干湿的变化,追求“气韵生动”与“以墨代色”的意境;重彩画则大量使用矿物颜料(如石青、石绿、朱砂等)和植物染料,色彩浓烈、饱和度高,注重色彩的层次与质感,常通过勾勒、渲染、贴金等技法营造富丽或厚重的视觉效果,水墨画多表现山水、花鸟等文人题材,重彩画则涵盖宗教、宫廷、人物、花鸟等更广泛的题材,艺术风格更显多样。 -

学习重彩国画需要掌握哪些核心技法?

学习重彩国画需掌握三大核心技法:一是“勾勒法”,即用中锋笔勾勒线条,要求精准流畅,是重彩画的基础骨架;二是“渲染法”,包括分染、罩染、接染等,通过色彩的层层叠加表现物体的明暗与质感,需控制水分与颜料的比例,避免“焦、滞、脏”;三是“积色法”与“撞色法”,积色法需反复渲染数十层,使色彩厚重饱满,撞色法则利用色彩的相互渗透产生自然肌理,增强画面生动性,还需熟悉矿物颜料的特性(如覆盖力强、不易褪色)和综合材料(如金箔、银箔)的运用,以及传统构图与色彩搭配的美学原则。