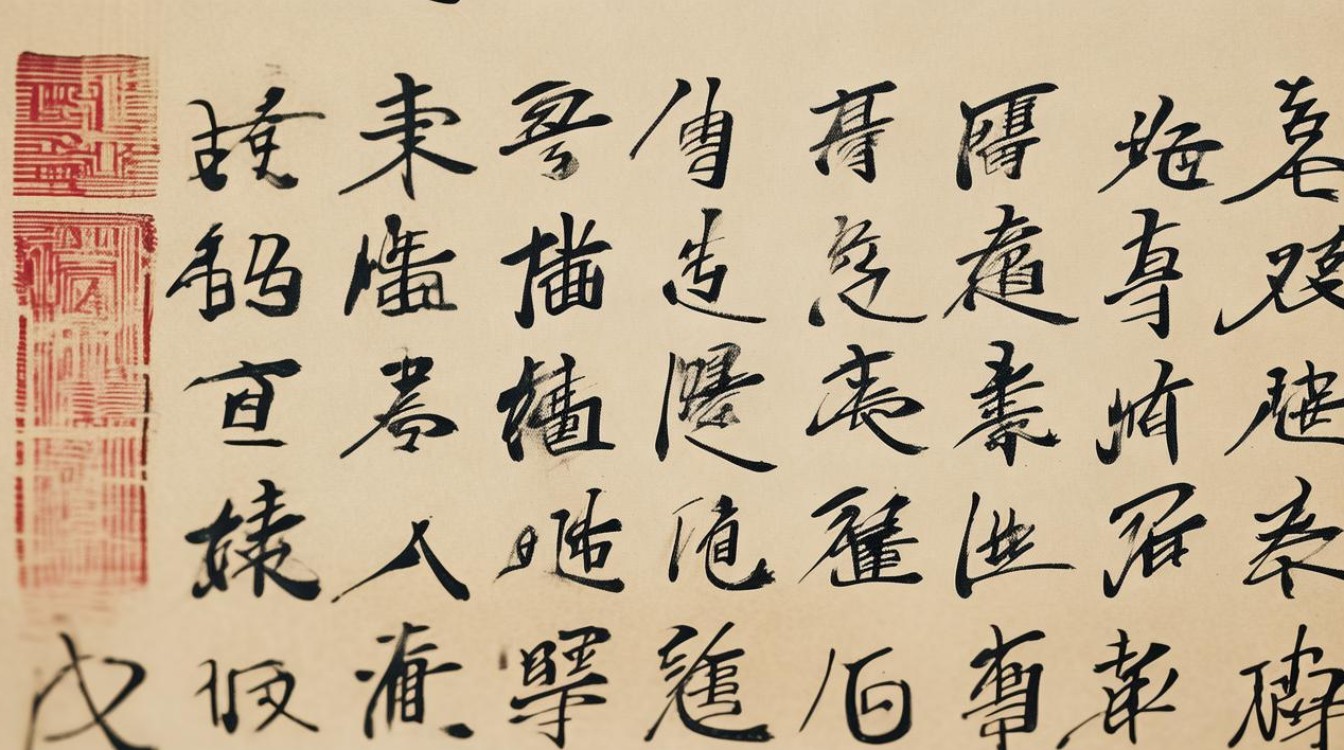

李文朝书法作为中国当代书坛的重要代表之一,以其深厚的传统功底与鲜明的时代气息,在楷书、行书领域形成了独特的艺术风貌,作为国家一级美术师、中国书法家协会理事,他数十年来深耕传统,又勇于突破,将碑学的雄强与帖学的灵动熔于一炉,作品既有“晋唐风骨”的典雅,又具“当代气象”的张力,成为连接传统书法与现代表达的重要纽带。

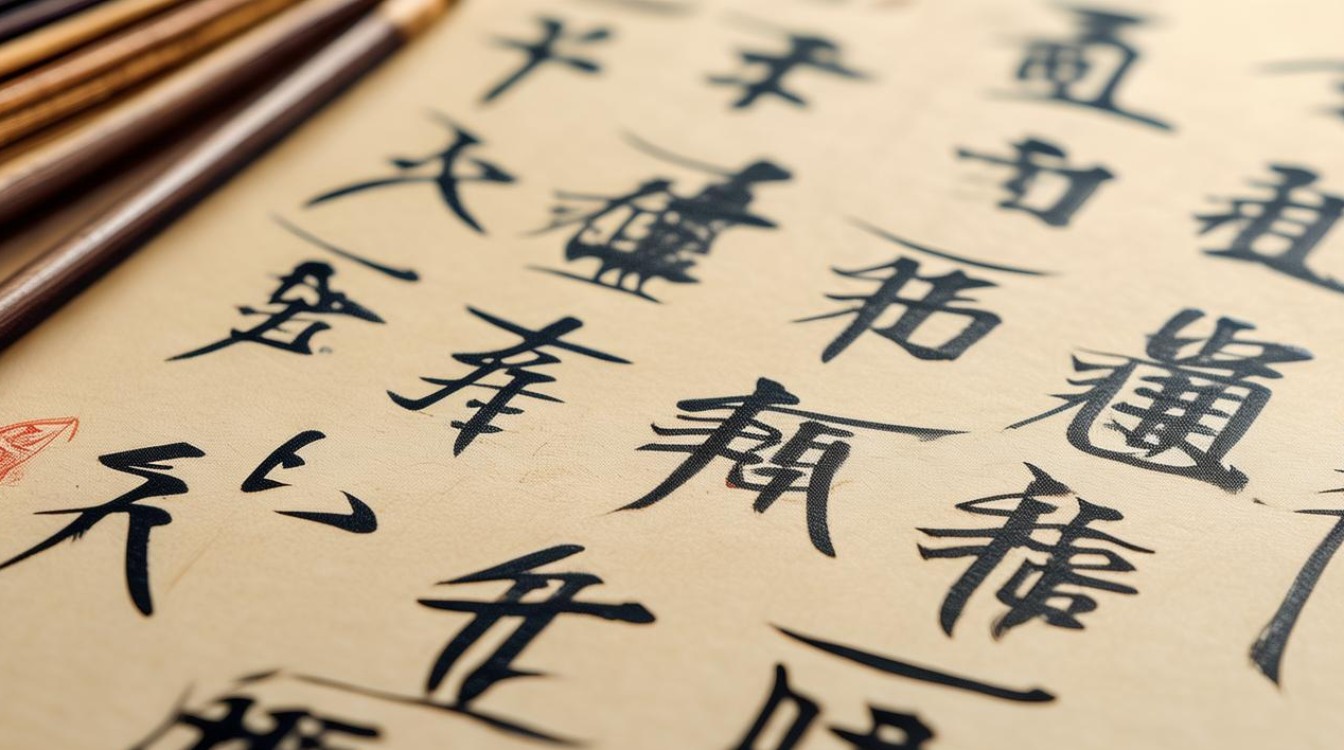

李文朝的书法之路,始于对传统的深度叩问,他早年遍临篆、隶、楷、行、草五体,尤以楷书为基,深得欧阳询《九成宫》的险峻端庄、颜真卿《多宝塔》的浑厚雄健,后兼习魏碑《张猛龙龙》的方笔刚劲与《郑文公》的圆笔沉穆,形成了“楷书筑基,碑帖互补”的学书路径,其楷书作品,笔画以中锋为主,辅以侧锋取势,起笔藏锋含蓄,收笔或顿笔方折,或回锋圆润,既见唐楷的法度森严,又含魏碑的金石气韵;结字上,他打破“平正安稳”的常规,在重心平稳中寻求险绝,如“高”字的竖画斜势支撑,“密”字的左右错位穿插,于严谨中见灵动,被业内誉为“新唐楷”的代表人物之一。

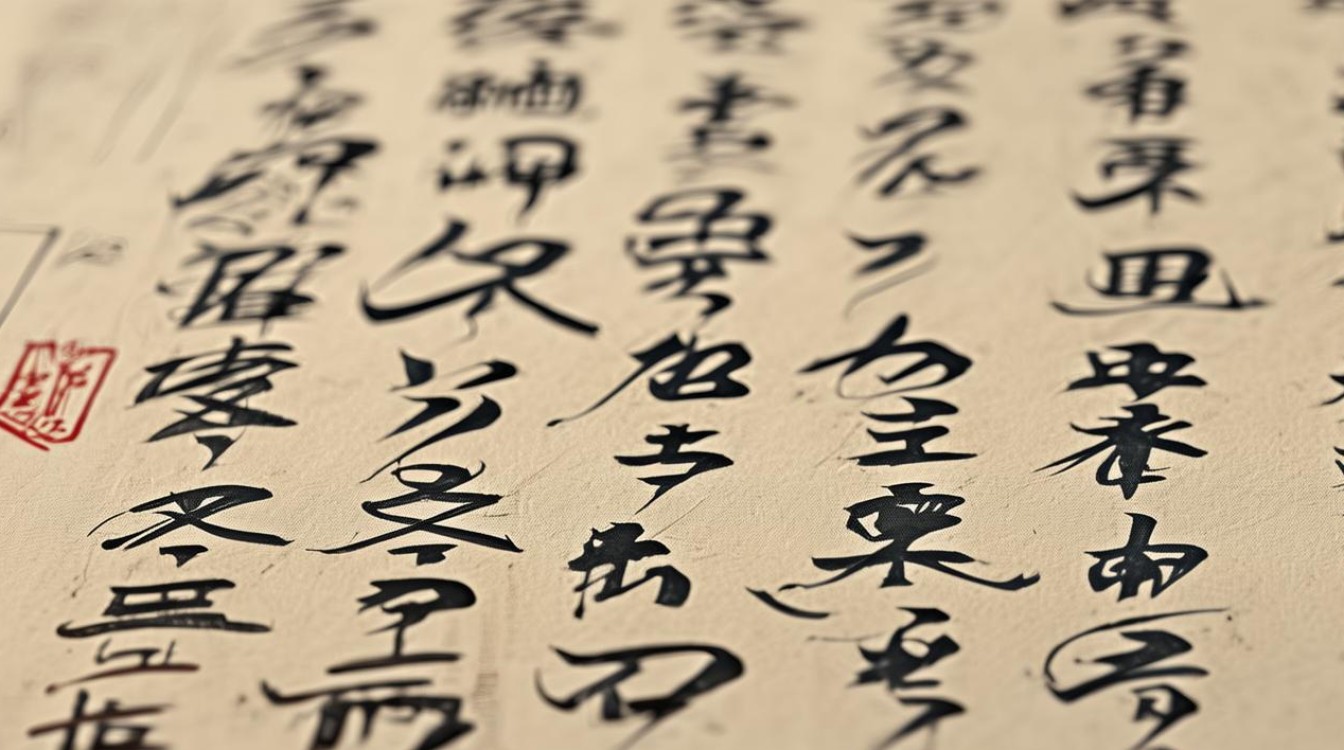

在行书创作上,李文朝以“二王”为宗,融入米芾“刷字”的率性与王铎的连绵笔法,形成了“流畅中见骨力,洒脱中含法度”的独特风格,他的行书作品,如《赤壁赋》《兰亭序》临作,既保留了“二王”笔法的圆转流动,又通过提按顿挫的节奏变化,增强了作品的视觉张力;章法上,他善于运用疏密对比、虚实相生的原则,或行距疏朗如清风拂面,或行距紧凑如密雨穿针,字与字之间牵丝映带,顾盼生姿,既有“行云流水”的自然韵律,又有“错落有致”的形式美感,近年来,他尝试将草书的使转笔法融入行书,作品更显奔放大气,如《将进酒》行草作品,以“连绵不断”的线条贯穿全篇,字形大小错落,墨色浓淡相宜,展现了“书为心画”的情感表达。

李文朝的书法艺术,不仅追求技法层面的精湛,更注重文化内涵的传递,他常说:“书法是文化的载体,无魂之书,形同枯骨。”他的作品中常常融入诗词、文赋等文学元素,通过笔墨与文字的融合,传递中国传统文化的精神内核,他的楷书作品《道德经选抄》,以端庄厚重的笔法书写道家经典,字里行间透出“大象无形”的哲学智慧;行书作品《心经》,则以流畅灵动的线条,诠释“色即是空”的禅意境界,这种“以书载道”的创作理念,使他的作品超越了单纯的技法展示,成为文化传承的重要载体。

为了让读者更清晰地了解李文朝不同书体的艺术特点,以下表格对其楷书、行书的核心风格进行对比:

| 书体 | 笔法特点 | 结字规律 | 章法布局 | 代表作品 | 艺术气质 |

|---|---|---|---|---|---|

| 楷书 | 中锋为主,方圆兼备,提按分明 | 重心平稳,险绝中见端庄,内紧外松 | 纵成行,横成列,字距行距匀称 | 《楷书千字文》《九成宫临作》 | 端庄雄健,法度严谨,金石气韵 |

| 行书 | 中侧锋并用,牵丝映带,节奏明快 | 欹正相生,疏密有致,字形大小变化 | 行距疏密对比,气韵贯通,一气呵成 | 《行书赤壁赋》《兰亭序临作》 | 流畅灵动,洒脱率真,书卷气浓 |

作为书法教育家,李文朝始终致力于书法的传承与推广,他曾任多所高校书法专业客座教授,提出“技道双修”的教学理念,强调“先习楷法,再悟行草,后通其道”的学习路径;他积极参与书法公益活动,走进校园、社区普及书法知识,主编《书法基础教程》《当代书法名家临帖系列》等教材,为培养新一代书法人才贡献力量,他的教学成果与艺术实践,共同构成了当代书法发展的重要篇章。

李文朝的书法艺术,以传统为根,以创新为魂,在笔墨的方寸之间,展现了中国书法的千年文脉与时代精神,他的作品不仅被故宫博物院、中国美术馆等权威机构收藏,还多次赴日本、韩国、新加坡等国展出,成为中国文化对外交流的重要名片,正如他所言:“书法的生命力,在于守正创新,在于与时代同行。”在未来,他的艺术实践将继续为中国书法的发展注入新的活力。

相关问答FAQs

问:李文朝书法的“碑帖融合”具体体现在哪些方面?

答:李文朝的“碑帖融合”主要体现在三个方面:一是笔法上,他将魏碑的方笔、折笔与帖学的圆笔、转笔结合,如楷书中既有魏碑的“斩钉截铁”,又有唐楷的“含蓄蕴藉”;二是结字上,融合碑书的“雄强开张”与帖书的“细腻灵动”,打破单一书体的局限,形成“平中寓险、险中求稳”的独特结构;三是气韵上,既吸收碑书的“金石气”,又保留帖学的“书卷气”,使作品刚柔并济,兼具力度与温度,这种融合不是简单的技法叠加,而是对传统书法美学的深度提炼与创造性转化。

问:初学者学习李文朝书法,应从哪些方面入手?

答:初学者学习李文朝书法,建议分三步走:第一步,先以楷书为基础,重点临摹他的《楷书千字文》,掌握中锋用笔、提按顿挫的基本技法,理解“平正中见险绝”的结字规律;第二步,过渡到行书,从《行书赤壁赋》入手,体会牵丝映带、疏密对比的章法特点,注意“欹正相生”的动态平衡;第三步,研习传统碑帖,如欧阳询《九成宫》、王羲之《兰亭序》,对比李文朝作品中的创新点,理解“守正创新”的创作理念,需注重文化积累,多读诗词、文赋,提升“以书载道”的审美境界,避免单纯追求技法而忽略文化内涵。