莫是龙作为明代后期松江地区重要的书法家和文学家,其书法艺术在明代书坛独树一帜,既承袭了晋唐以来的帖学传统,又融入了个人才情与时代审美,对后世尤其是“云间书派”的形成产生了深远影响,以下从生平与时代背景、书法师承与风格演变、代表作品分析、书法理论贡献及历史地位五个方面,对其书法艺术进行详细阐述。

生平与时代背景

莫是龙(1547—1586),字云卿,后改字廷韩,号秋水,又号后明生,松江华亭(今上海松江)人,生于明代嘉靖末年,卒于万历十四年,享年四十岁,其父莫如忠为嘉靖十七年进士,官至浙江布政使,以书法闻名,家中藏书丰富,为莫是龙提供了良好的成长环境,莫是龙自幼聪颖,五岁能诵诗,十岁善属文,后与董其昌、陈继儒并称“云间三子”,成为晚明松江文坛、书坛的核心人物之一。

明代中后期,随着商品经济发展和文化重心南移,松江地区逐渐成为文人艺术的聚集地,此时书坛在经历了“台阁体”的刻板与吴门书派的繁荣后,开始出现新的转向:以董其昌为代表的文人书家力倡“复古”,主张回归晋唐“二王”书法的雅正;强调“士气”与“性灵”,追求笔墨间的个人情感与意趣,莫是龙身处这一时代节点,其书法既是对吴门书派的继承,也是对晚明新书风的探索,其“清雅脱俗、灵动飘逸”的风格,正是时代审美转型的缩影。

书法师承与风格演变

莫是龙的书法师承广泛,早年受家学熏陶,其父莫如忠擅长行草,宗法“二王”,笔力遒劲,这对莫是龙早期书法风格的形成影响深远,稍长,他广泛取法晋唐宋元名家,上溯王羲之、王献之的“二王”体系,下及米芾、赵孟頫的行草,尤其对米芾“刷字”的跌宕与赵孟頫“尚意”的秀润多有吸收。

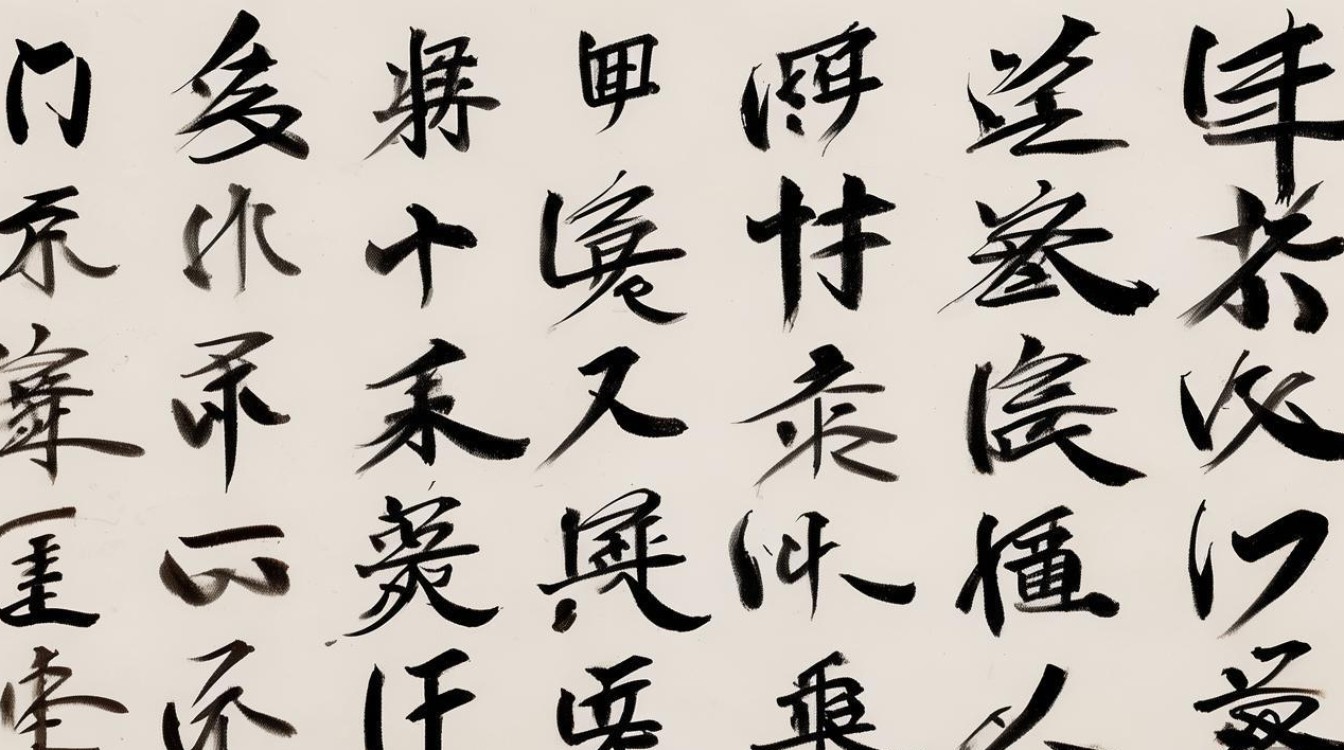

在风格演变上,莫是龙的书法可分为早、中、晚三期:早期(30岁前)以“尚姿”为主,受赵孟頫影响较深,笔画圆润流畅,结体匀称,略带吴门书派的秀美之气,如《行书七绝诗轴》中可见其用笔的细腻与结体的端庄;中期(30—35岁)融入米芾笔意,开始追求“尚势”,用笔提按分明,线条更具弹性,字形欹正相生,如《草书诗卷》中“连绵草”的运用,展现出节奏的明快与气脉的贯通;晚期(35—40岁)趋于成熟,形成“清雅灵动、书卷气浓厚”的个人风格,用笔含蓄中见锋芒,结体疏朗而不松散,墨色枯润相济,整体气息淡逸超脱,如《行书册页》中字字独立而气脉相连的布局,体现了“士气”与“逸品”的统一。

莫是龙的书法尤以行草见长,其用笔“提按转折,如行云流水,无一点滞碍”,线条“圆劲中见骨力,秀逸中含朴拙”,结体“疏可走马,密不透风”,既有“二王”的雅正,又有米芾的跌宕,更融入了文人的书卷气,形成了“清、雅、逸”的独特风貌。

代表作品分析

莫是龙的传世作品不多,但件件精品,以下对其三件代表性作品进行具体分析:

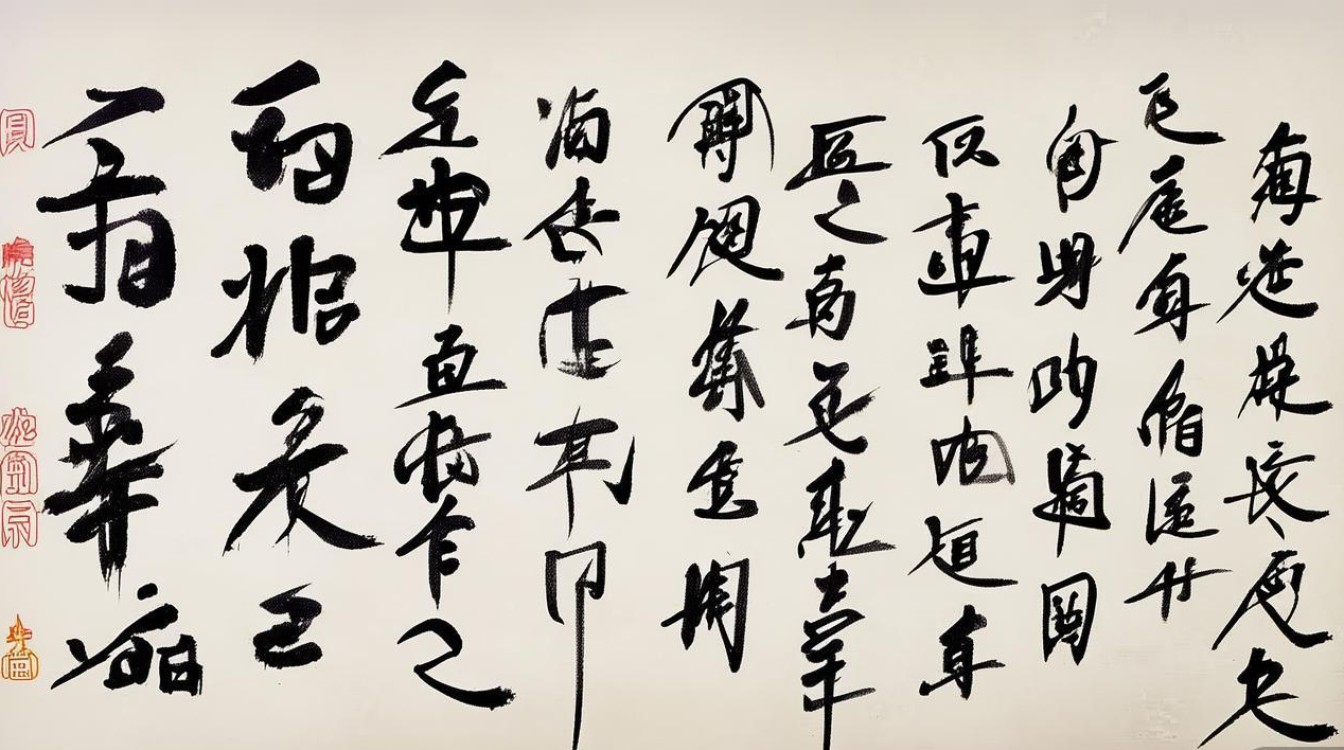

(一)《草书诗卷》

纸本草书,纵28厘米,横386厘米,现藏上海博物馆,此卷为莫是龙中晚期草书代表作,内容为自作诗五首,全卷用笔连绵不绝,牵丝引带自然,字与字、行与行之间气脉贯通,如“春风吹绿柳,细雨润红花”一句,“春”字长撇斜出,“风”字横画舒展,与“吹”字的竖钩相连,形成“一笔书”的效果;而“绿柳”“红花”等字的点画则方圆兼备,既见米芾的“刷字”之劲,又不失“二王”的圆转,结体上,字形大小错落,如“细雨”二字左收右放,“润”字左右结构紧密,整体疏密有致,节奏明快,展现出草书的灵动与韵律美。

(二)《行书七绝诗轴》

纸本行书,纵132厘米,横33厘米,现藏故宫博物院,此轴为莫是龙早期行书作品,内容为唐代王维《送元二使安西》诗,用笔圆润流畅,笔笔中锋,如“渭城朝雨浥轻尘”一句,“渭”字三点水以弧笔相连,“城”字横画平稳中见提按,“朝雨”二字用笔轻快,体现“雨”的轻盈,结体匀称端庄,略带赵孟頫的秀润之气,但“劝君更尽一杯酒”的“劝”“君”二字,字形稍作倾斜,打破平衡,增添动感,整体风格清雅隽永,既有法度又不失个性,是其“尚姿”阶段的典型作品。

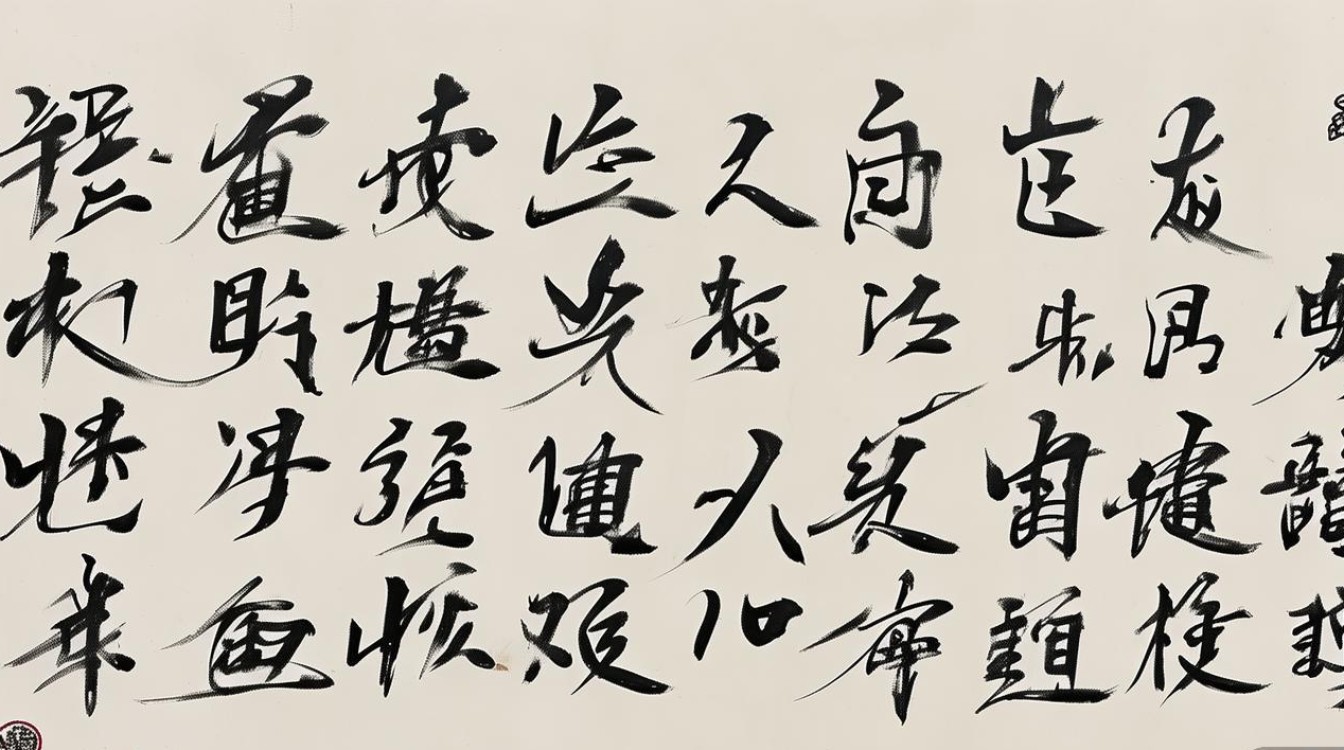

(三)《行书册页》

纸本行书,纵25厘米,横18厘米,共10页,现藏上海博物馆,此册为莫是龙晚年行书精品,内容录陶渊明《归去来兮辞》,用笔含蓄内敛,提按转折处多以“屋漏痕”笔法表现,线条厚重而不失灵动,如“归去来兮,田园将芜胡不归”一句,“归”字最后一捺缓缓推出,力送笔尖,体现“屋漏痕”的凝重;“田园”二字则用笔轻快,点画跳跃,形成对比,结体疏朗开阔,字内空间与字间空间比例协调,如“胡不归”三字,左右结构紧密,上下结构疏朗,整体气息淡逸超脱,是其“逸品”风格的集中体现。

为更直观展示莫是龙书法的风格特点,以下列表归纳其代表作品:

| 作品名称 | 书体 | 风格特点 | 收藏单位 |

|---|---|---|---|

| 《草书诗卷》 | 草书 | 连绵流畅,气脉贯通,兼具“二王”圆转与米芾跌宕,节奏明快 | 上海博物馆 |

| 《行书七绝诗轴》 | 行书 | 圆润秀润,法度严谨,略带赵孟頫影响,清雅隽永 | 故宫博物院 |

| 《行书册页》 | 行书 | 含蓄内敛,疏朗开阔,“屋漏痕”笔法凝重,淡逸超脱,体现“逸品”风格 | 上海博物馆 |

书法理论贡献

莫是龙不仅是杰出的书法实践者,也是重要的书法理论家,其书法观点散见于《画说》《书说》等著作中,核心可概括为“尚韵”“重气”“倡士气”。

“尚韵”即追求书法的“气韵生动”,他认为“书者,心之迹也”,书法应如绘画般注重神韵而非形似,主张“晋人尚韵,唐人尚法,宋人尚意”,提倡回归晋人“韵高千古”的审美理想,这一观点与董其昌的“南北宗论”相互呼应,共同推动了晚明书坛对“二王”传统的回归。

“重气”即强调书法的“气脉贯通”,莫是龙提出“书有筋骨血肉,以气为主”,认为用笔的提按、线条的枯润、结体的疏密都应服务于“气”的表达,主张“行草贵行云流水,无一点停滞”,这一观点在其草书作品中得到充分体现。

“倡士气”即主张书法应体现文人特有的“士气”,反对“工匠气”与“甜俗之气”,他认为“士大夫之工书,所以宣其性情、达其志意也”,书法应成为文人抒发性情、修养心性的工具,而非单纯的技艺展示,这一观点强化了书法的文人属性,对晚明“文人书”的发展具有重要意义。

历史地位与影响

莫是龙作为“云间书派”的先驱,其书法艺术与理论对后世产生了深远影响,他与董其昌、陈继儒共同倡导的“回归晋唐”“尚韵重气”的书风,为松江地区书法的发展奠定了基础,使云间书派成为晚明与吴门书派并峙的重要流派,直接影响了明末清初“帖学”的复兴,他提出的“士气”“气韵”等理论,为董其昌“南北宗论”的形成提供了思想资源,二人亦师亦友,共同推动了晚明书法的雅化转向,其书法“清雅灵动、书卷气浓厚”的风格,为后世文人书法提供了典范,清代王铎、傅山等人的行草中,可见对其笔意与气韵的吸收与传承。

相关问答FAQs

问:莫是龙书法与董其昌书法的主要区别是什么?

答:莫是龙与董其昌并称“云间三子”,书法风格有相似之处,但也存在明显区别,从用笔看,莫是龙用笔灵动流畅,线条更具弹性,受米芾“刷字”影响较深,笔势跌宕;董其昌则用笔含蓄内敛,强调“生秀”,墨色枯润相济,追求“平淡天真”的境界,从风格看,莫是龙书法更重“才情”的挥洒,清雅中见个性;董其昌则更重“理法”的构建,淡雅中见学问,从理论看,莫是龙强调“士气”与“气韵”,董其昌则系统提出“南北宗论”,以“复古”为旗帜,理论体系更为完善,总体而言,莫是龙是云间书派的实践先驱,董其昌则是理论集大成者,二人共同推动了晚明书法的转型。

问:为什么说莫是龙是明代“云间书派”的先驱?

答:莫是龙作为松江本地文人,其书法艺术与理论对“云间书派”的形成具有开创性意义,他早期书法实践融合晋唐宋元诸家,尤其对“二王”传统的回归,为云间书派奠定了“尚韵”的审美基调;他提出的“士气”“重气”等理论,强调书法的文人属性与性情表达,与董其昌、陈继儒共同倡导的“文人书”理念高度契合,为云间书派提供了理论支撑;他与董其昌的交往与艺术互动,推动了松江地区书法风气的形成,使云间书派成为与吴门书派分庭抗礼的重要流派,尽管莫是龙早逝,但其在云间书派中的先驱地位不可动摇,对后世松江乃至江南地区书法的发展产生了深远影响。