王澄溪书法作为清代中期江南书坛的重要代表,以其融帖碑于一炉、寓巧拙于自然的艺术风格,在中国书法史上留下了独特印记,王澄溪(约1720-1790),名澄,字澄溪,号墨农,浙江嘉兴人,活动于乾隆年间,一生布衣,以鬻字为生,却以其深厚的学养与独到的笔墨见解,成为当时文人书法中的“隐逸高士”,其书法早年受董其昌、赵孟頫影响,后遍临魏晋碑版,尤得力于《张黑女墓志》《兰亭序》及唐人写经,最终形成“以帖养气,以碑强骨,以书载道”的艺术追求,被后世誉为“清代文人书法的‘南宗’典范”。

历史坐标与生平:布衣书家的“笔墨修行”

王澄溪的生平史料虽不甚详尽,但从其传世作品与同时代文人(如翁方纲、刘墉等)的题跋中,可勾勒出其艺术轨迹,他生于江南书香世家,自幼浸染翰墨,却无意仕途,以“笔墨为田,性情为种”为人生信条,中年曾游历大江南北,遍访碑刻,于西安碑林得见《曹全碑》《礼器碑》,于曲阜观摩汉魏刻石,眼界大开,遂从“帖学”的流美转向“碑帖融合”的探索,晚年归隐嘉兴故里,以鬻字授徒为生,其书法在江南士林中广为流传,然因不事张扬,作品多流传于民间,直至近代才被重新发掘与重视。

王澄溪的书法人生,恰是清代中期“帖学”与“碑学”思潮碰撞的缩影,彼时,随着金石学兴起,书坛开始反思董、赵书风的“柔靡”,碑学逐渐崛起,王澄溪既不盲目崇碑,亦不固守帖学,而是以文人书家的理性与包容,将碑的“雄强”与帖的“雅逸”相融合,形成了“碑骨帖魂”的独特风貌,为后世“碑帖融合”实践提供了重要参考。

笔墨特质与风格解析:巧拙相生,意趣盎然

王澄溪书法的成就,集中体现在其用笔、结体、章法与墨法的精妙结合上,其书风以“平淡天真”为基调,于看似不经意的笔墨中,蕴含深厚的传统功底与鲜明的个人性情。

(一)用笔:方圆兼备,刚柔相济

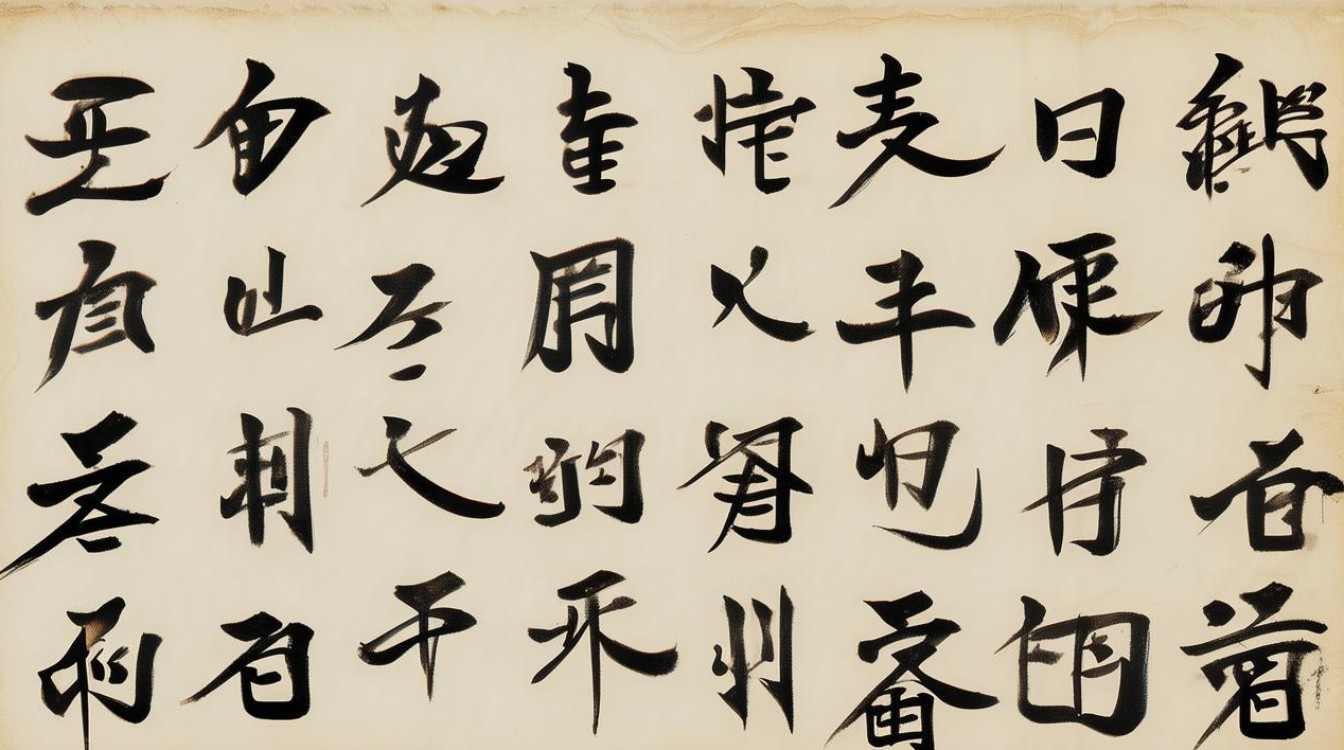

王澄溪的用笔堪称“以碑为骨,以帖为肉”的典范,他取魏碑的方笔与斩钉截铁的力度,如横画的“折钗股”,竖画的“屋漏痕”,于转折处提按分明,筋骨毕现;同时又融入帖学的圆笔与流畅,如行书的“使转”自然,牵丝映带,笔势连绵而不失节奏,其楷书《道德经册》中,既有《张黑女墓志》的方劲古拙,又有赵孟頫的温润秀逸,方圆互用,刚柔相济,达到了“藏巧于拙,寓刚于柔”的境界。

(二)结体:茂密疏朗,欹正相生

结体上,王澄溪打破了唐楷的“谨严”与行草的“奔放”,形成了“茂密中见疏朗,欹侧中显平稳”的独特面貌,其楷书多取法魏晋墓志,字形偏扁,重心稍下,如“之”“乎”“者”等字,笔画紧凑却不拥挤,空间疏密有致;行草书则受王羲之《兰亭序》影响,字形大小错落,欹正相生,如《怀素自叙帖》临本中,“颠”“狂”等字左右开张,而“静”“虚”等字内敛含蓄,于变化中求统一,体现了“既雕既琢,复归于朴”的美学追求。

(三)章法:行气贯通,虚实相生

王澄溪的书法章法,尤重“行气”与“虚实”的呼应,其行草作品如《赤壁赋卷》,字与字之间牵丝映带,行与行之间顾盼生姿,通过笔势的连贯与字距的疏密,形成“一气呵成”的节奏感;而楷书作品如《心经册》,则字字独立而气脉相通,通过笔画间的“虚笔”(如牵丝、飞白)与“实笔”(如点画的厚重)对比,营造出“疏可走马,密不透风”的空间感,达到“虚实相生,气韵生动”的艺术效果。

(四)墨法:浓淡干湿,变化自然

墨法是王澄溪书法的“点睛之笔”,他善用浓淡干湿的变化来增强作品的层次感与表现力:作品中段多用浓墨,沉厚有力;起笔与收笔处则用淡墨,轻盈通透;在飞白与枯笔的运用上尤为精妙,如《枯树赋》中的“枯”“老”等字,以枯笔写出苍劲之感,仿佛历经岁月风霜,极具感染力,其墨法变化源于对书写节奏的精准把控,既遵循“墨分五色”的传统,又融入个人情感,使笔墨成为“性情”的载体。

以下表格归纳王澄溪书法的风格特质:

| 风格维度 | 具体特点 | 代表作品技法体现 |

|---|---|---|

| 用笔 | 方圆兼备,刚柔相济 | 《张黑女墓志》方笔+赵孟頫圆笔,转折处提按分明 |

| 结体 | 茂密疏朗,欹正相生 | 《道德经册》字形偏扁,重心稍下;“之”“乎”等字空间疏密有致 |

| 章法 | 行气贯通,虚实相生 | 《赤壁赋卷》字字牵丝映带,行行顾盼生姿;《心经册》虚实对比 |

| 墨法 | 浓淡干湿,变化自然 | 《枯树赋》“枯”“老”等字枯笔苍劲,浓淡过渡自然 |

艺术成就与当代价值:清代文人书法的“南宗”回响

王澄溪的艺术成就,不仅在于其笔墨技法的精湛,更在于他以“布衣之身”坚守文人书法的“雅正”品格,为清代书坛注入了“平淡天真”的审美气息,在当时,他的书法虽未如刘墉、翁方纲等显赫于朝,却在江南文人圈中备受推崇,被誉为“有晋人风骨,具自家面目”,其“碑帖融合”的实践,比阮元《南北书派论》的提出早数十年,为后世“碑帖融合”提供了先行经验。

当代书法创作中,王澄溪的价值更在于其对“传统与创新”“技法与性情”平衡的启示,在碑学、帖学界限日益模糊的今天,王澄溪“以帖养气,以碑强骨”的理念,为书家如何吸收传统精髓、形成个人风格提供了借鉴;其“笔墨载道”的追求,也提醒当代书家:书法不仅是技法的展现,更是性情与学养的流露。

相关问答FAQs

问:王澄溪书法与清代“馆阁体”有何区别?

答:王澄溪书法与“馆阁体”的核心区别在于审美追求与艺术个性的差异。“馆阁体”作为清代科举考试的官方书体,追求“乌、方、光”的标准化与实用性,强调端正、匀称,却往往因过度追求规范而缺乏个性;王澄溪书法则作为文人书法的代表,以“抒发性情”为旨归,不拘泥于形式,强调“巧拙相生”“意趣盎然”,在继承传统的基础上融入个人情感,具有更强的艺术表现力与生命力。

问:初学者如何临摹王澄溪书法?

答:初学者临摹王澄溪书法,可分三步走:从其楷书入手,如《道德经册》,重点把握其“方圆兼备”的用笔与“茂密疏朗”的结体,通过反复临写体会“提按顿挫”的节奏感;过渡到行书,如《赤壁赋卷》,关注其“行气贯通”的章法与“牵丝映带”的笔势,学习字与字之间的呼应关系;尝试融入碑学元素,如临摹《张黑女墓志》,体会其“方劲古拙”的笔力,最终实现“碑帖融合”的转化,临摹过程中需注意“先求形似,再求神似”,避免盲目追求风格而忽视基本功。