张子良,当代书法界的坚守者与革新者,现为中国书法家协会理事、某省书法家协会副主席,其作品数十次入选全国书法展并被多家美术馆收藏,他深耕传统四十余载,以“师古而不泥古”为创作圭臬,在行书与楷书领域形成了独特的艺术风貌,被誉为“兼具晋唐风骨与时代气息”的实力派书家。

张子良的书法启蒙始于家学,少年时临摹《颜勤礼碑》《九成宫醴泉铭》,打下坚实的楷书根基;青年时期转攻行书,深研王羲之《兰亭序》、米芾《蜀素帖》,兼取苏轼丰腴、王铎奇崛之长,他主张“以楷立骨,以行达情”,将楷书的端庄严谨与行书的流畅自然熔于一炉,形成“静中寓动,稳中见奇”的个人风格,其艺术创作始终围绕“传统为根,创新为魂”的理念,既尊重书法本体的法度规范,又敢于突破形式束缚,赋予作品鲜明的时代感。

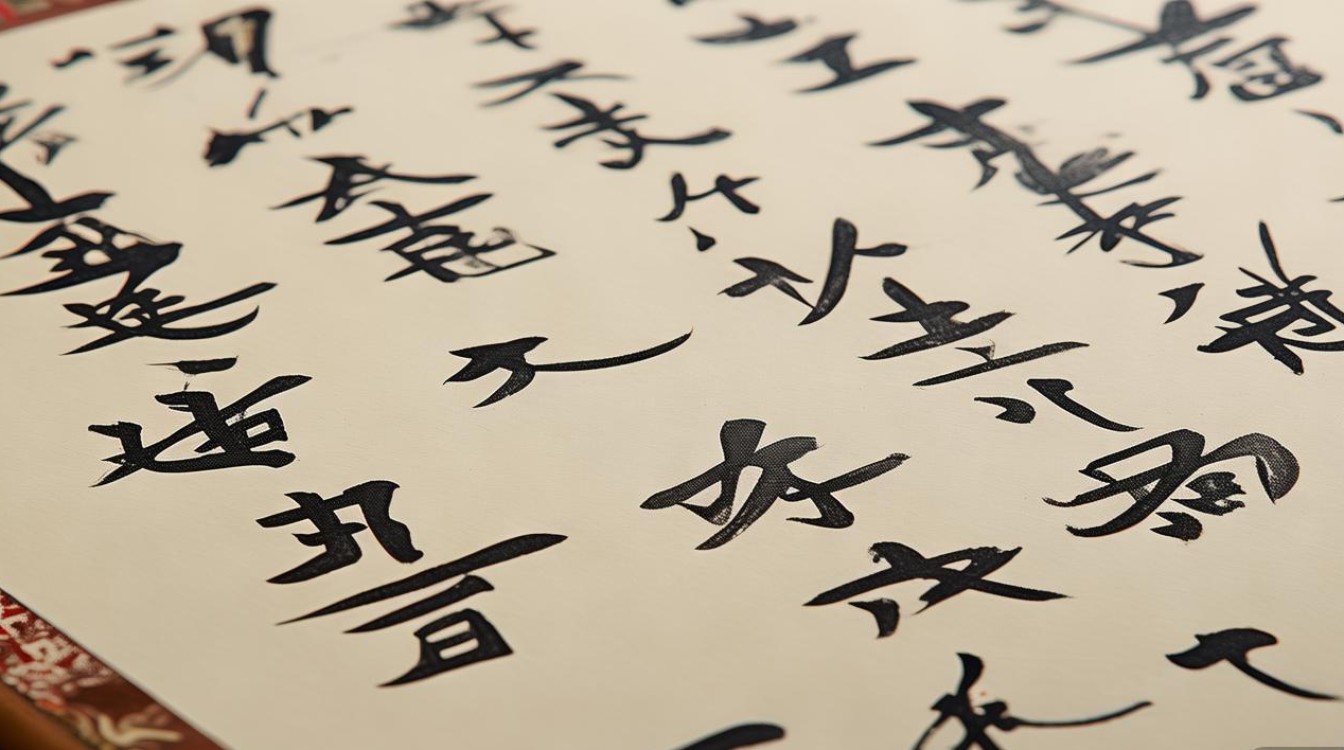

在笔法运用上,张子良以中锋为主,侧锋为辅,讲究“屋漏痕”般的线条质感——起笔藏锋含蓄,行笔沉稳遒劲,收笔蓄势待发,如行书作品中,横画多取“蚕头燕尾”之势,竖画则如“锥画沙”般入木三分,提按之间既见力度,又不失灵动,他尤擅处理笔画的转折,或圆转如行云流水,或方折如刀斫斧劈,刚柔相济,极具韵律感,这种笔法既继承了“二王”的典雅,又融入了米芾的率性,形成了“刚柔并济、虚实相生”的独特语言。

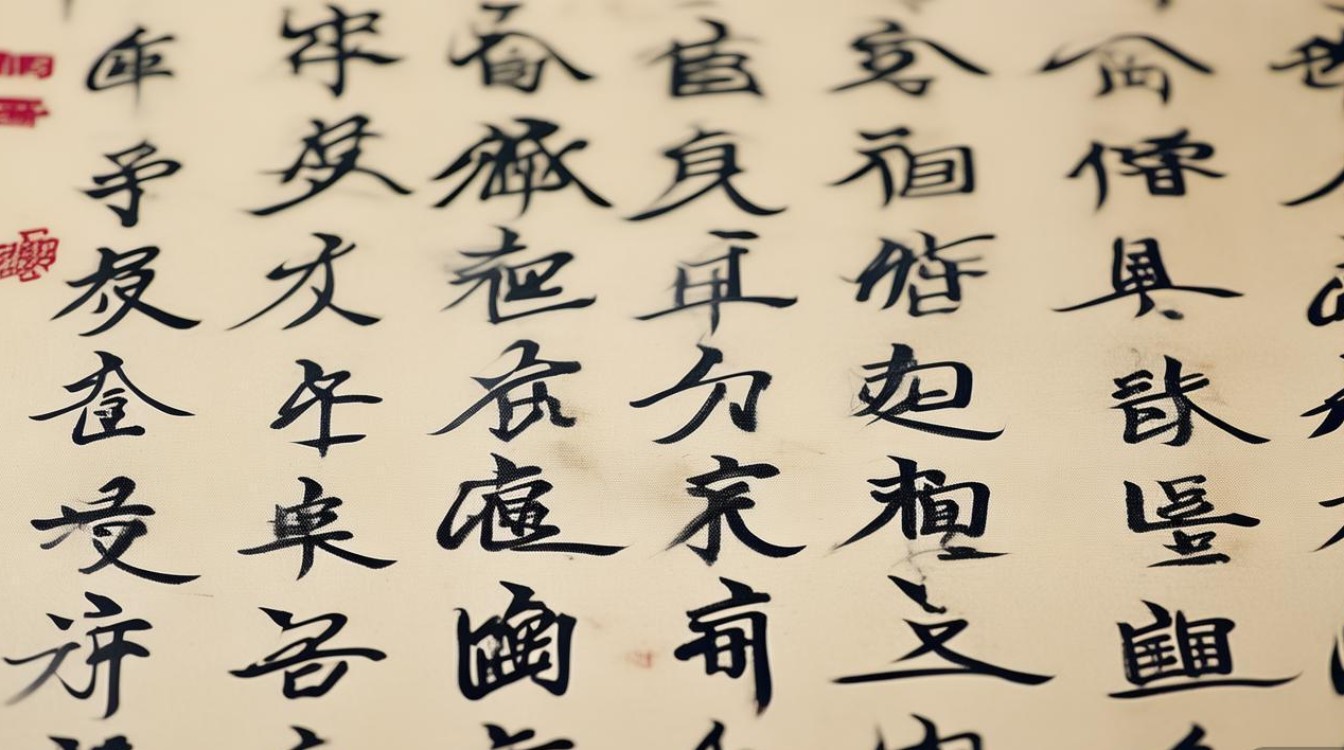

结体章法方面,张子良打破传统书体的刻板规范,追求“欹正相生,疏密有致”的美学趣味,楷书作品多取“欧体”的险峻与“颜体”的宽博,字形或修长挺拔,或方正饱满,重心偏移却不失平衡;行书则注重字与字之间的呼应,通过牵丝引带、大小错落,形成“形散神聚”的章法效果,其布局常采用“密不透风,疏可走马”的对比手法,使作品节奏分明,气脉贯通,如《赤壁赋》行书长卷中,字形大小错落,墨色浓淡相间,既保留了原文的文学意境,又通过书法语言强化了情感的起伏变化。

墨法运用上,张子良善用浓淡枯湿的变化营造意境,楷书多用浓墨,显端庄厚重;行书则结合枯笔飞白,增强作品的时间感与沧桑感,在《兰亭集序》临作中,他以墨色由浓转淡再复浓的节奏,呼应文中“俯仰之间,已为陈迹”的感慨,使笔墨与文意深度融合,达到“书文合一”的艺术境界,这种墨法处理不仅体现了其对传统“五墨法”的熟练掌握,更展现了他对情感表达的精准把控。

张子良书法的艺术成就,离不开他对传统的深刻理解与对时代的敏锐感知,他常说:“书法是‘写’出来的,不是‘描’出来的,唯有笔笔送到,字字有源,才能写出生命力。”这种创作理念贯穿于他的每一件作品,使其既有传统的根脉,又有当代的活力,他的作品不仅是笔墨技法的展现,更是文化精神的传递,为当代书法的传承与发展提供了重要启示。

| 作品名称 | 书体 | 风格特点 | 创作背景/评价 |

|---|---|---|---|

| 《兰亭集序》(行书) | 行书 | 笔法灵动,结体秀逸,融入米芾“刷字”意趣,线条富有弹性 | 为某文化论坛题写,被誉为“当代兰亭新解” |

| 《朱子家训》(楷书) | 楷书 | 端庄厚重,笔力遒劲,融合颜真卿雄浑与欧阳询险峻,结构严谨 | 入选“全国楷书名家邀请展”,被书法界赞为“楷书范本” |

| 《赤壁赋》(行书长卷) | 行书 | 墨色变化丰富,章法疏密有致,情感与文意相融,意境悠远 | 耗时三月创作,展现其对苏轼文学与书法的双重理解 |

除创作外,张子良更致力于书法教育与社会推广,他创办“子良书法工作室”,培养学员数百人,其中多人获省级以上书法奖项;同时积极参与“书法进校园”“公益书法展”等活动,让传统艺术走进大众生活,其艺术主张“书法当随时代,笔墨须见性情”,对当代书法的传承与创新产生了深远影响。

张子良的书法,是传统笔墨与现代审美的完美融合,他以四十余年的坚守,在黑白方寸间构建起属于自己的艺术世界,不仅为当代书法贡献了经典作品,更以“守正创新”的精神,为这门古老艺术注入了新的时代活力。

FAQs

问:张子良书法的“融古出新”具体体现在哪些方面?

答:主要体现在四个层面:一是取法上,既师法晋唐经典(如王羲之、颜真卿),又汲取明清书家(如米芾、王铎)的奇崛之气;二是笔法上,将中锋的浑厚与侧锋的灵动结合,形成“刚柔并济”的线条语言;三是章法上,打破传统对称布局,追求“错落有致”的自然节奏;四是意境上,将文学情感融入笔墨,使作品兼具形式美与思想性,实现“传统精神当代表达”。

问:初学者如何学习张子良的书法风格?

答:建议分三步走:第一步,先临摹其楷书作品(如《朱子家训》),掌握基本笔法(如藏锋、中锋)与结构规律(如重心平稳、疏密得当);第二步,过渡到行书(如《兰亭集序》局部),体会提按转折、牵丝引带的行气贯通;第三步,结合其书法理论(如“笔笔送到,字字有源”),在临摹中融入个人感悟,避免机械模仿,同时需多读经典碑帖,提升审美素养,理解书法背后的文化内涵。