吴成宝书法作为当代书坛颇具代表性的艺术实践,以其深厚的传统底蕴与鲜明的时代气息相融合,在笔法、结构、意境等多个维度展现出独特的艺术魅力,他深耕书法艺术数十载,遍临历代碑帖,上溯甲骨、钟鼎,下及唐宋明清,尤以行草书见长,兼擅楷、隶、篆诸体,形成了“雄强中见灵动,古朴中含新意”的个人风貌。

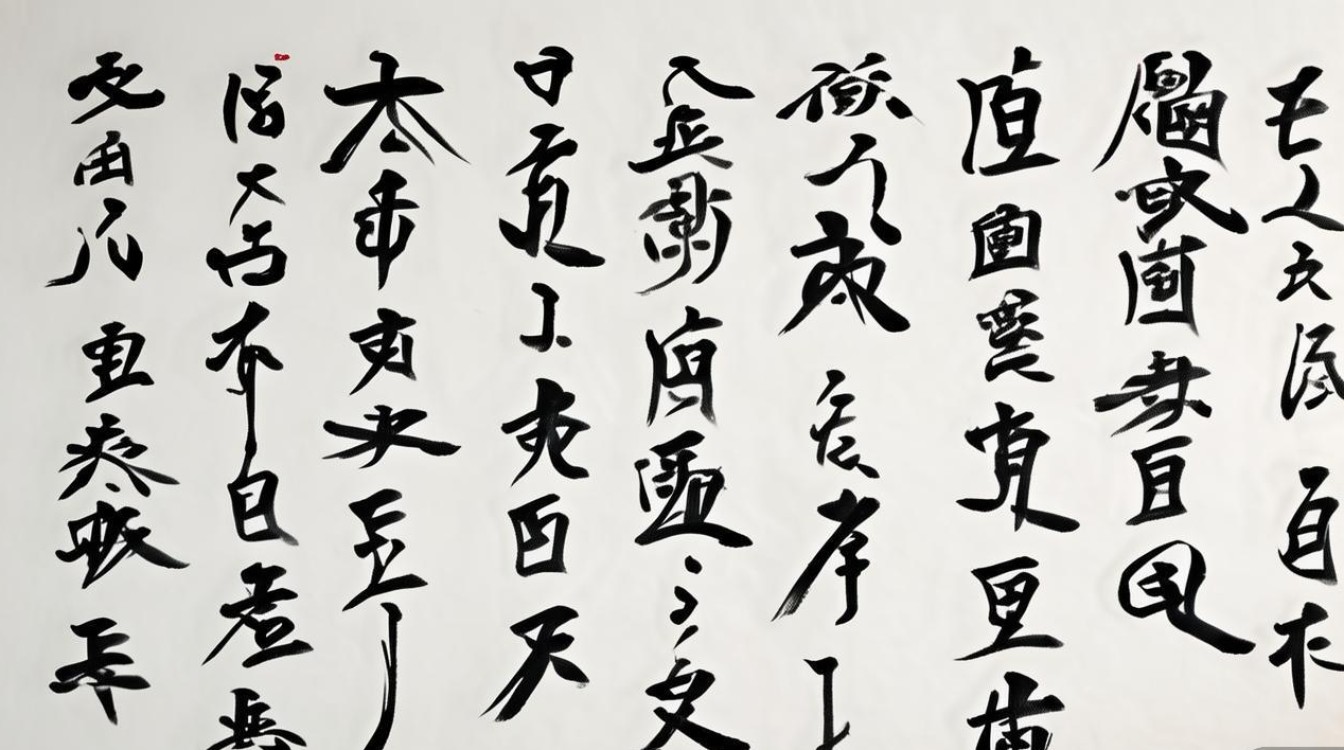

在风格演变上,吴成宝的书法早期以“入古”为主,重点临摹《兰亭序》《祭侄文稿》等经典行草帖学范本,笔法精到,结字严谨,力求还原古法神韵;中期转向“融通”,广泛吸收汉隶《张迁碑》的朴厚、魏碑《张猛龙碑》的险峻,以及明清王铎、傅山的狂放笔意,逐渐打破单一书体的界限,形成碑帖互渗的创作理念;近期则进入“自化”阶段,强调“以书载道”,将个人情感、生命体验融入笔墨,作品既有金石铿锵之力,又有行云流水之韵,展现出“无意于佳乃佳”的自然境界。

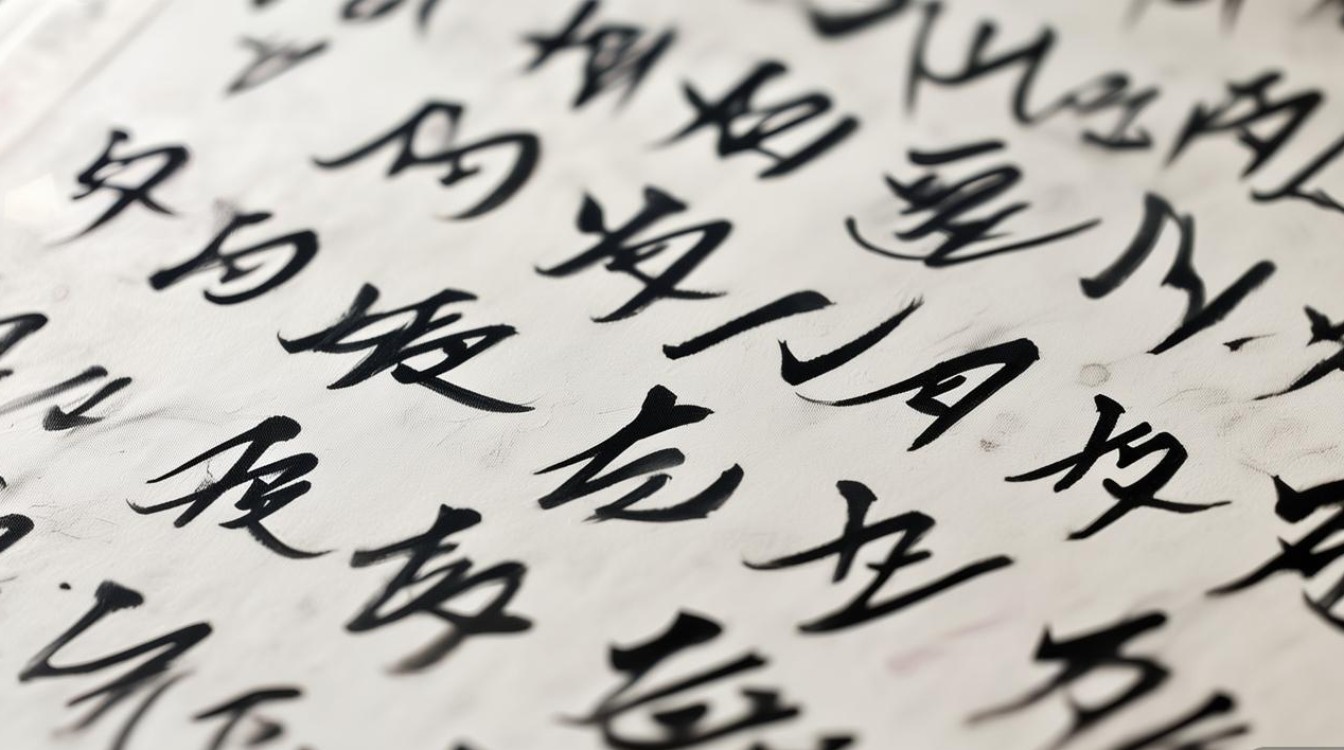

笔法上,吴成宝主张“中锋为骨,侧锋为用”,中锋运笔使线条圆劲厚实,如“锥画沙”“屋漏痕”,力透纸背;侧锋取势则增加笔画的灵动与变化,提按顿挫间节奏分明,如“崩浪雷奔,骤雨旋风”,其用墨讲究“浓淡枯湿,五色具备”,浓墨沉郁如老松苍劲,淡墨空灵似云烟出岫,枯笔飞白则如寒林瘦石,极具视觉张力,结构方面,他打破传统书体的平衡对称,追求“欹正相生,疏密有致”,或左紧右松,或上重下轻,在险绝中求稳定,于变化中见和谐,如《兰亭序》的欹侧多姿与《九成宫》的端庄严谨在其作品中得到创造性融合。

意境营造是吴成宝书法的精髓所在,他深受儒道思想影响,作品既有儒家“中庸”的平和之气,又有道家“自然”的空灵之境,行草书《赤壁赋》长卷,笔随情动,墨随意走,将苏轼词中的豁达超逸与书法的韵律美完美结合,观之如临赤壁,清风徐来,水波不兴;隶书作品《道德经选句》,则融入汉简的率真与碑刻的雄强,字形扁方,笔画厚重,透露出古朴庄严的哲学意味,其书法不仅是视觉艺术,更是心灵的外化,正如他所言:“笔墨当随时代,更当随心境。”

为更直观展现吴成宝书法的艺术特色,可参考以下书体风格对照表:

| 书体 | 风格特点 | 代表作品 | 艺术价值 |

|---|---|---|---|

| 行草 | 雄浑豪放,节奏明快,碑帖融合 | 《赤壁赋》《将进酒》 | 当代行草书“尚意”风格的代表,展现情感与技术的统一 |

| 楷书 | 端庄严谨,骨力洞达,魏唐结合 | 《心经》《千字文》 | 传承楷书正脉,为初学者提供规范范本 |

| 隶书 | 朴厚雄强,拙中见巧,汉简碑意融合 | 《隶书四条屏》《道德经选句》 | 推动隶书书体的当代创新,赋予传统书体新的生命力 |

吴成宝的书法艺术不仅多次在全国书法展览中获奖,被中国美术馆、国家博物馆等专业机构收藏,更通过书法教育、公益讲座等形式,推动了传统书法的普及与传承,他主张“技进乎道”,认为书法不仅是笔墨技巧的锤炼,更是人格修养的体现,这一理念影响了一大批书法爱好者。

相关问答FAQs

Q1:吴成宝书法的临摹与创作如何平衡传统与创新?

A1:吴成宝强调“传统为根,创新为魂”,临摹上,他以经典碑帖为师,主张“帖以养性,碑以强骨”,通过精读、精临深入理解古法笔意与结构规律;创作中,则在此基础上融入个人情感与时代审美,如将汉隶的厚重与行草的流畅结合,或借鉴现代构成意识调整章法布局,做到“守正”与“出新”的统一,他曾说:“创新不是对传统的背叛,而是对传统的深度解读与当代转化。”

Q2:初学者学习吴成宝书法应从哪些书体入手?

A2:建议初学者从楷书或隶书入手,吴成宝的楷书(如《九成宫》风格)结构规范,笔法清晰,有助于打好基本功;隶书(如《张迁碑》风格)笔画质朴,字形扁方,易于掌握间架结构,在有一定基础后,再过渡到行草书,可从他的行书临摹作品(如《兰亭序》临本)入手,学习其用笔节奏与章法布局,他强调“读帖重于临帖”,建议初学者多观察其作品的线条质感与意境营造,培养书法审美。