王立华书法作为当代书坛颇具特色的艺术实践,其创作根植于传统沃土,又融入时代审美,形成了兼具古典气韵与当代活力的独特风貌,王立华早年受家学熏陶,临池不辍,从颜真卿《多宝塔碑》的端庄雄浑入手,奠定楷书基础;后转益多师,遍临《兰亭序》《祭侄文稿》等行草经典,深得二王笔法的飘逸洒脱与颜真卿书风的沉郁顿挫,中年以后,他更将目光投向汉魏碑刻,从中汲取朴茂雄强的金石气息,逐渐形成了“碑帖融合、刚柔相济”的艺术风格。

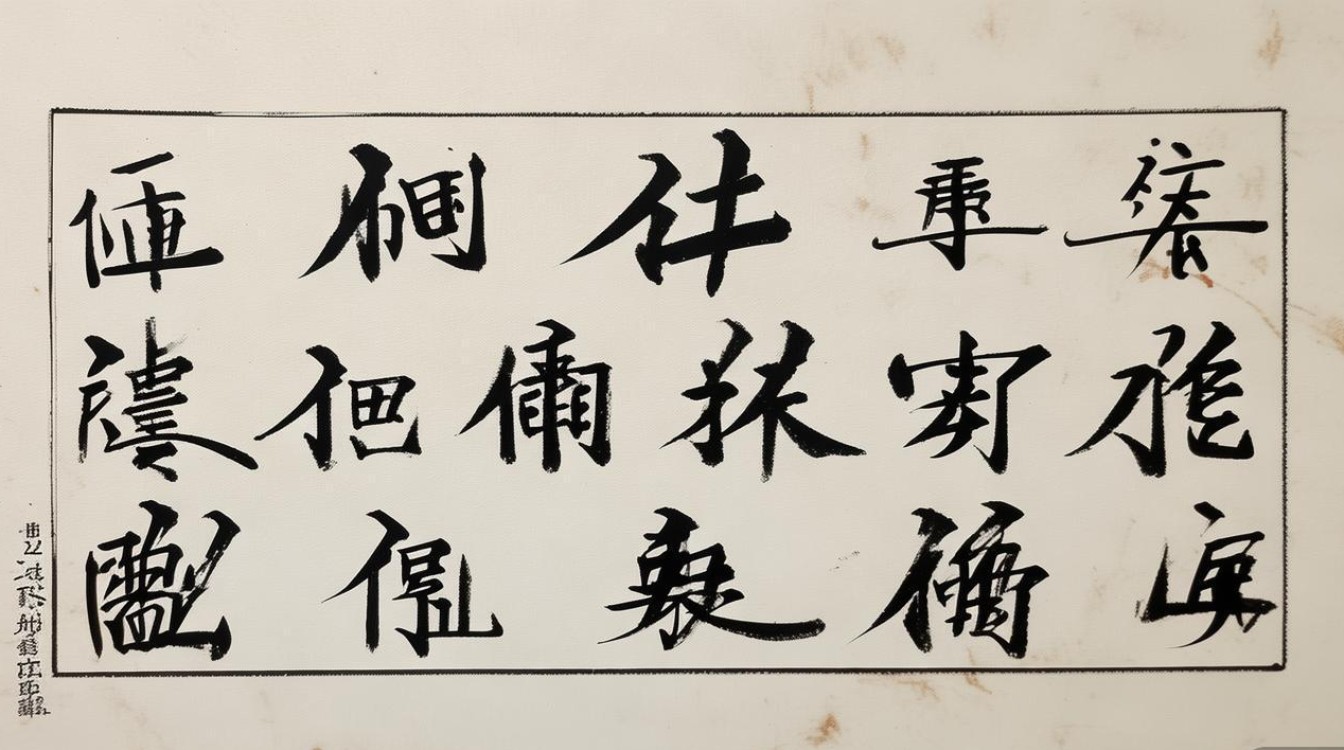

在笔墨语言上,王立华书法展现出精湛的技法功底与深厚的文化修养,其楷书笔力遒劲,结字严谨而不失灵动,笔画间既有“屋漏痕”的凝重质感,又含“锥画沙”的圆劲内力;行草书则气脉贯通,行笔如行云流水,提按转折间尽显节奏变化,时而奔放如惊涛拍岸,时而含蓄如幽谷流泉,尤为难得的是,他的作品始终保持着“书为心画”的创作初心,将个人情感与古典诗词的意境相融合,使笔墨线条成为传递文化精神的载体,其书写的《赤壁赋》长卷,通过字形的大小错落、墨色的浓淡枯湿,将苏轼词中的豪迈旷达与人生哲思娓娓道来,达到了“书情画意”的完美统一。

王立华的书法创作不仅注重技法锤炼,更强调对传统的创造性转化,他深入研究书法史论,提出“笔墨当随时代,传统贵在创新”的理念,在尊重传统法度的前提下,大胆尝试章法布局的突破,其作品中常见“破形守神”的处理方式——或通过笔画的夸张变形打破常规结构,或通过墨色的自然渗化营造虚实相生的意境,既保留了书法的“汉字基因”,又赋予其强烈的视觉冲击力,这种创新并非对传统的背离,而是在深刻理解传统精神基础上的延伸与发展,正如他所言:“传统是根,创新是叶,唯有根深方能叶茂。”

为了更直观地展现王立华书法的艺术特色,以下通过表格对其不同书体的代表风格进行梳理:

| 书体 | 笔法特点 | 结字特征 | 代表作品 | 意境传达 |

|---|---|---|---|---|

| 楷书 | 方圆兼备,提按分明 | 中宫紧敛,外展疏朗 | 《心经》册页 | 端庄静穆,禅意深远 |

| 行书 | 流畅自然,连带巧妙 | 欹正相生,疏密有致 | 《兰亭集序》临作 | 飘逸洒脱,气韵生动 |

| 草书 | 简约奔放,一气呵成 | 字形连绵,虚实相映 | 《将进酒》长卷 | 豪放不羁,情感激荡 |

| 篆书 | 中锋用笔,线条匀净 | 结构对称,古朴典雅 | 《道德经》选抄 | 典雅厚重,古意盎然 |

除了艺术创作,王立华还致力于书法教育的推广与普及,他长期担任高校书法客座教授,开设“书法美学”“临帖与创作”等课程,将多年创作经验归纳为“三心法”——“以敬畏心对待传统,以平常心对待创作,以包容心对待创新”,影响了一大批青年书法爱好者,他主张书法教育应“技道并重”,既要传授笔墨技法,更要培养文化素养,使学习者真正理解书法作为“中华文化核心符号”的深层内涵。

王立华书法的价值不仅在于其艺术成就,更在于他为传统书法在当代的传承与发展所提供的实践范本,他的作品既能让观者感受到千年书法文脉的延续,又能从中体味到时代精神的跃动,这种“守正创新”的创作路径,为当代书法家的艺术探索提供了有益启示,正如评论家所言:“王立华的笔,既是传统的传承者,又是时代的诠释者,他在黑白世界中构建的,是连接古今的文化桥梁。”

相关问答FAQs

Q1:王立华书法的“碑帖融合”具体体现在哪些方面?

A1:王立华的“碑帖融合”主要体现在三个方面:一是笔法上,将帖学的流畅婉转与碑学的方劲古拙相结合,如行书中既有二王的“使转”灵动,又融入汉碑的“折钗股”骨力;二是结构上,帖学的欹侧变化与碑学的平正稳健互为补充,打破单一书体的局限;三是意境上,帖学的书卷气与碑学的金石味相得益彰,使作品既有文人的雅致,又有历史的厚重感,这种融合并非简单的技法叠加,而是对传统书法美学的深度挖掘与重构。

Q2:如何欣赏王立华书法中的“线条生命力”?

A2:欣赏王立华书法的“线条生命力”,可从三个维度入手:一是“力度感”,观察线条是否具备“屋漏痕”“锥画沙”的内在张力,如横画如“千里阵云”,竖画如“万岁枯藤”,体现刚柔并济的弹性;二是“节奏感”,注意行笔过程中的提按、徐疾变化,如草书的“疾风骤雨”与“行云流水”交替,形成视觉与听觉的双重韵律;三是“情感性”,体会线条是否传递出作者的情感状态,如书写豪放诗词时线条的奔放洒脱,书写禅意内容时线条的静谧含蓄,最终达到“书如其人”的审美境界。