催之范(1900-1990),中国近现代著名画家,以山水画见长,兼擅花鸟、人物,其艺术生涯跨越近一个世纪,经历了中国社会的剧烈变革,在坚守传统文人画精神的同时,积极融合西方绘画技法,形成了独特的艺术风貌,他生于江南苏州的一个书香世家,自幼受传统文化熏陶,青年时期求学于上海美术专科学校,师从刘海粟、黄宾虹等艺术大师,奠定了深厚的传统功底与开阔的艺术视野,此后,他辗转于大江南北,游历名山大川,从自然中汲取灵感,逐渐形成了“笔墨苍润、意境深远、融汇中西”的艺术风格,被誉为“江南画坛的守望者与创新者”。

早年经历与艺术启蒙

催之范的童年浸润在苏州园林的雅致氛围中,祖父是当地知名的文人画家,家中藏有大量宋元画作的复制品,这为他提供了接触传统绘画的早期契机,他自幼临摹《芥子园画谱》,对石涛、石溪、八大山人等明清大家的笔墨情有独钟,尤其痴迷于石涛“搜尽奇峰打草稿”的创作理念,1920年,他考入上海美术专科学校,系统学习素描、色彩等西方绘画技法,同时深入研究中国画的笔墨规律,在校期间,他常与同学探讨“中西融合”的可能性,认为中国画不应固步自封,而应在传统基础上吸收西方的造型与色彩优势,以表现更丰富的时代精神。

1925年毕业后,催之范回到苏州,创办“沧浪画会”,组织青年画家研习传统、写生创作,这一时期,他的作品以摹古为主,如《仿石涛山水图》《仿王蒙秋山萧寺图》等,笔法细腻,意境清幽,已显露出对传统笔墨的深刻理解,他并未满足于临摹,而是多次深入黄山、太湖、桂林等地写生,积累了大量一手素材,为后来的风格转型奠定了基础。

艺术风格的演变与创新

催之范的艺术生涯可分为三个阶段,每个阶段都体现出对传统的坚守与对创新的探索。

早期(1920s-1940s):师法传统,奠定根基

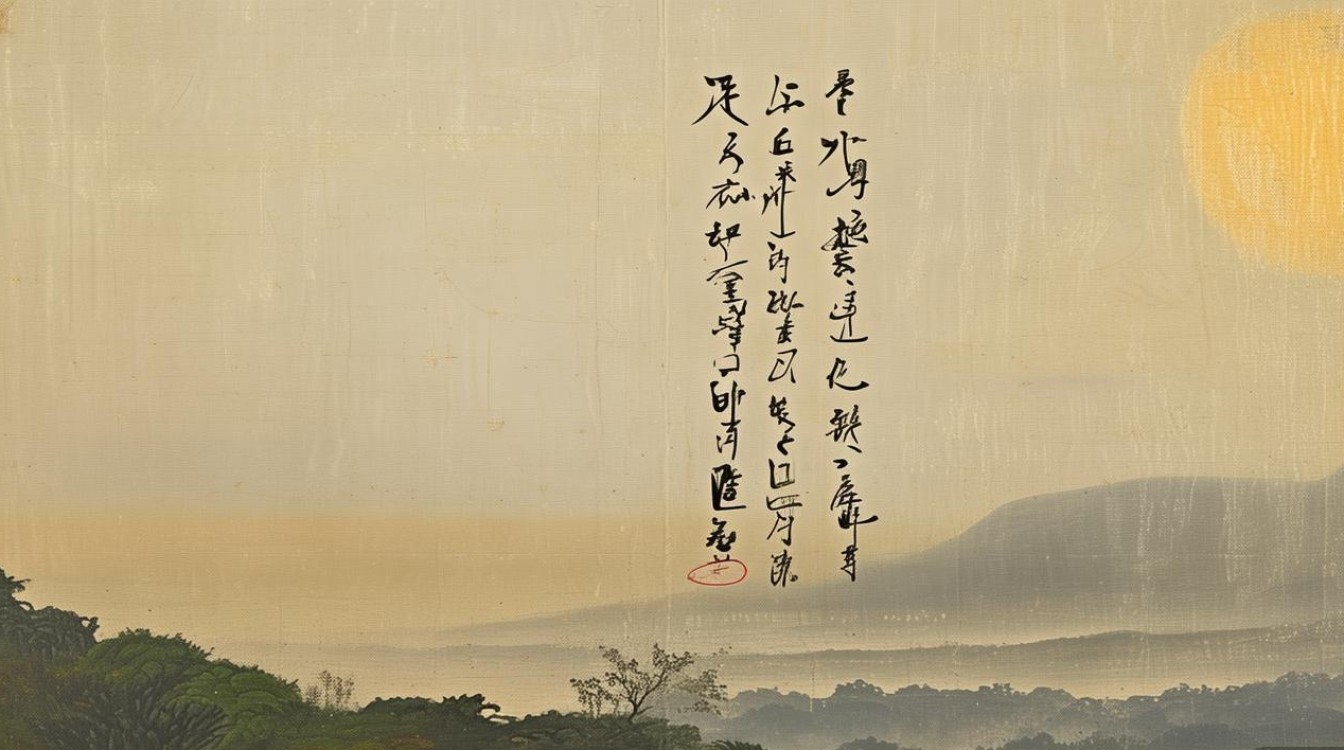

这一阶段,他以摹古和写生为主,注重笔墨技法的锤炼,在题材上,多表现江南水乡的烟雨朦胧与山水的清雅之境,如《姑苏烟雨图》《太湖渔隐图》等,他的笔墨兼具北宋山水的雄浑与南宋山水的细腻,皴法上以披麻皴、解索皴为主,辅以点苔,表现出江南山石的温润质感,色彩上,以水墨为主,偶施浅绛,追求“墨分五色”的层次感,体现文人画的“雅正”之气。

中期(1950s-1970s):融合中西,探索时代新风

新中国成立后,催之范积极投身“新国画运动”,尝试将西方绘画的造型、光影与中国画的笔墨相结合,他认为,传统山水画“以线造型”的特点需要保留,但可适当引入西方的透视法与色彩理论,以增强画面的空间感与真实感,这一时期的代表作如《秋山问道图》《长江大桥工地》等,在构图上采用散点透视与焦点透视结合,既保留了传统山水画的“三远法”,又通过明暗对比表现出山体的体积感;色彩上,他突破传统水墨的局限,以赭石、花青、藤黄等色彩晕染秋景,使画面更显明快生动。

晚期(1980s-1990s):写意抒情,臻于化境

改革开放后,催之范进入艺术创作的成熟期,他不再刻意追求中西融合的痕迹,而是将一生的艺术感悟提炼为“笔墨当随时代,意境源于生活”的创作理念,此时的作品以写意为主,笔墨更加老辣、奔放,如《荷塘清趣》《溪山无尽图》等,他擅长用浓淡干湿的墨色变化表现山水的云雾流动,用简练的线条勾勒花鸟的灵动姿态,意境上追求“天人合一”的哲思,既有传统文人画的超逸,又充满对生活的热爱。

代表作品与艺术特色

催之范的作品题材广泛,尤以山水画成就最高,以下列举其几幅代表作,并分析其艺术特色:

| 作品名称 | 创作年代 | 艺术特色 | |

|---|---|---|---|

| 《黄山云海图》 | 1956年 | 描绘黄山云海翻腾、奇峰耸立的景象 | 结合传统皴法与西方光影,以浓墨勾勒山石轮廓,淡墨晕染云雾,色彩上以青绿为主,气势磅礴。 |

| 《秋山问道图》 | 1963年 | 表现深秋山林中,文人策杖寻幽的意境 | 构图上采用高远法,笔墨苍劲,秋叶以朱砂、藤黄点染,冷暖色调对比鲜明,营造出“秋山如醉”的氛围。 |

| 《荷塘清趣》 | 1985年 | 描绘夏日荷塘,荷叶田田,荷花绽放,游鱼隐现 | 写意花鸟画,笔墨简练,荷叶以大笔泼墨,荷花以淡墨勾勒,色彩清新,动静结合,充满生活气息。 |

| 《溪山无尽图》 | 1990年 | 长卷形式表现溪山连绵、村落点缀的江南景致 | 晚年代表作,笔墨老辣,墨色丰富,以“米点皴”表现远山,意境深远,体现“天人合一”的哲学思考。 |

从表格可见,催之范的作品在不同时期呈现出不同的艺术面貌,但始终围绕“笔墨”与“意境”两大核心,他的笔墨既有传统文人画的书写性,又融入西方绘画的造型意识;意境上则追求“可观、可游、可居”的理想境界,将自然之美与人文情怀融为一体。

艺术成就与影响

催之范的艺术成就不仅体现在创作上,更体现在他对中国画传承与发展的贡献,他是“中西融合”理念的积极实践者,主张“师古人更要师造化”,强调画家必须深入生活,从自然中汲取灵感,他的教学理念影响了一代画家,曾任南京艺术学院教授、江苏省国画院顾问等职,培养了大量美术人才,如宋文治、亚明等,他们共同推动了“新金陵画派”的形成。

催之范还致力于传统绘画的理论研究,著有《山水画技法概论》《中国画笔墨谈》等书,系统归纳了中国画的笔墨规律与创作方法,他认为,中国画的核心是“写意”,而非简单的“再现”,画家应通过笔墨传达对自然的感悟与对人生的思考,这一观点对当代中国画的发展仍具有重要的指导意义。

1990年,催之范在南京逝世,享年90岁,他的作品被故宫博物院、中国美术馆、江苏省美术馆等机构收藏,多次举办个人展览,并入选国内外重要美术展览,被誉为“20世纪中国山水画的重要代表人物”。

晚年与艺术传承

晚年的催之范虽年事已高,但仍坚持每日作画,常以“老骥伏枥,志在千里”自勉,他的晚年作品更加注重“写意”与“抒情”,笔墨简练而意蕴深厚,如《松鹤延年图》《竹石图》等,以松、竹、梅等传统题材寄托高洁情怀,体现了文人画的“比德”思想。

他晚年最大的心愿是将自己的艺术经验传承下去,曾多次举办“催之范师生作品展”,并捐出毕生收藏的古代书画作品,用于支持美术教育事业,他曾说:“艺术的生命在于传承,更在于创新,希望年轻一代能在传统的基础上,走出属于自己的艺术道路。”这一理念至今仍激励着无数中国画从业者。

相关问答FAQs

问题1:催之范的艺术风格中,传统与西方元素的融合体现在哪些具体技法上?

解答:催之范融合中西的技法主要体现在三个方面:一是构图上,将传统山水画的“散点透视”与西方的“焦点透视”结合,如《黄山云海图》既保留了传统山水画“三远法”的深远感,又通过透视法增强了山体的空间层次;二是笔墨上,在保留中国画“以线造型”的基础上,吸收西方素描的明暗处理,如《秋山问道图》中通过墨色的浓淡变化表现山石的体积感;三是色彩上,突破传统水墨的局限,引入西方的色彩理论,如《荷塘清趣》中用朱砂、藤黄等色彩晕染,使画面更具现代感,这种融合并非简单叠加,而是将西方技法转化为中国画的“笔墨语言”,形成“有传统根基、有时代气息”的独特风格。

问题2:催之范的代表作《溪山无尽图》为何被视为其艺术成熟期的巅峰之作?

解答:《溪山无尽图》创作于1990年,是催之范晚年的代表作,被视为其艺术成熟期的巅峰之作,原因有三:一是笔墨上,此时的催之范已达到“人书俱老”的境界,笔墨老辣、奔放而又不失控制,以“米点皴”表现远山的朦胧,以“披麻皴”刻画近山的肌理,墨色浓淡干湿变化丰富,体现了“墨分五色”的高超技艺;二是意境上,作品以长卷形式表现溪山连绵、村落点缀的江南景致,既有“可行、可望”的具体景物,又有“可游、可居”的理想境界,将自然之美与人文情怀完美融合,体现了“天人合一”的哲学思考;三是思想上,作品不再刻意追求中西融合的痕迹,而是将一生的艺术感悟提炼为“平淡天真”的艺术风格,符合传统文人画“绚烂之极归于平淡”的最高境界。《溪山无尽图》不仅展现了催之范的艺术成就,更代表了中国传统绘画在现代语境下的创造性转化。