赵宦光(1561-1629),字凡夫,号寒山道人,明代江苏太仓人,出身官宦世家,其父赵用贤为万历朝吏部侍郎,然赵宦光无意仕途,一生隐居苏州寒山,以著书立说、研习书画为业,成为明代中后期独具个性的书法家与篆刻家,其书法成就尤以篆书见长,尤创“草篆”一体,打破了自秦汉以来篆书“匀、正、稳”的固有范式,将篆书的古雅与草书的灵动熔于一炉,在中国书法史上留下了独特印记。

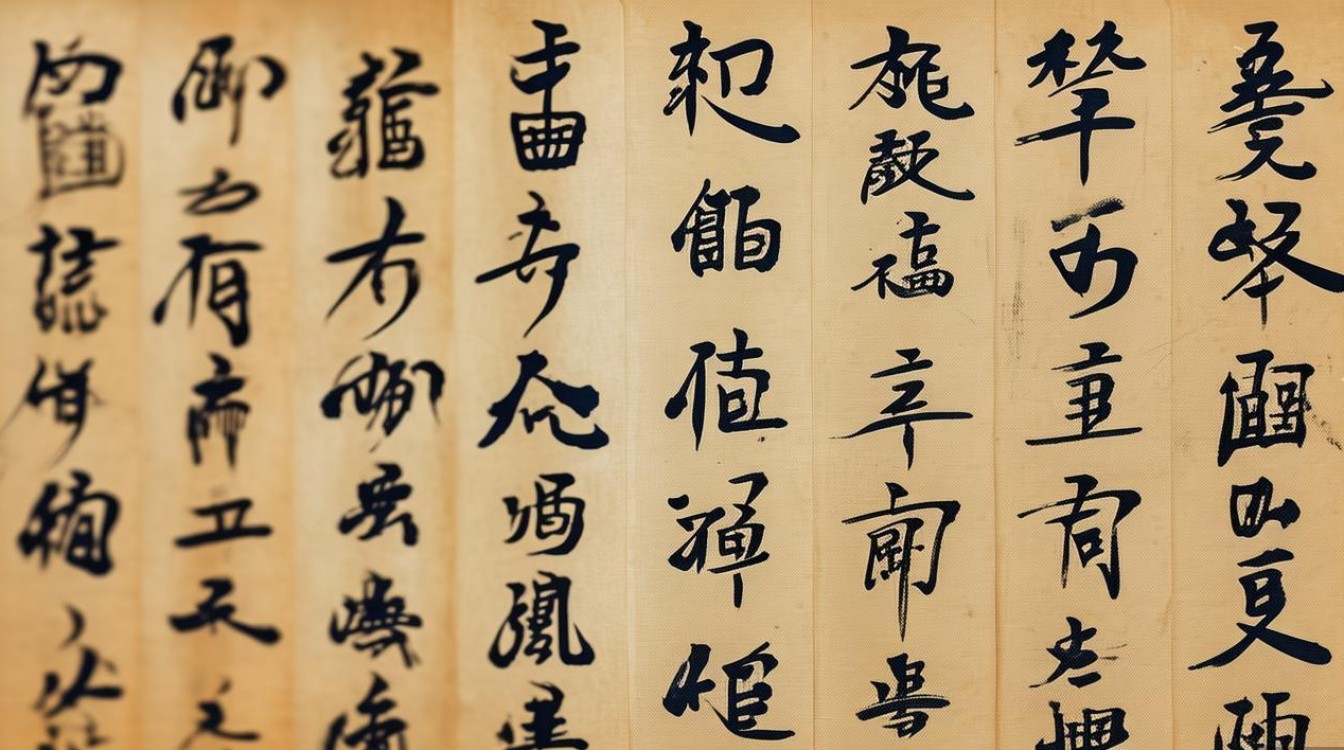

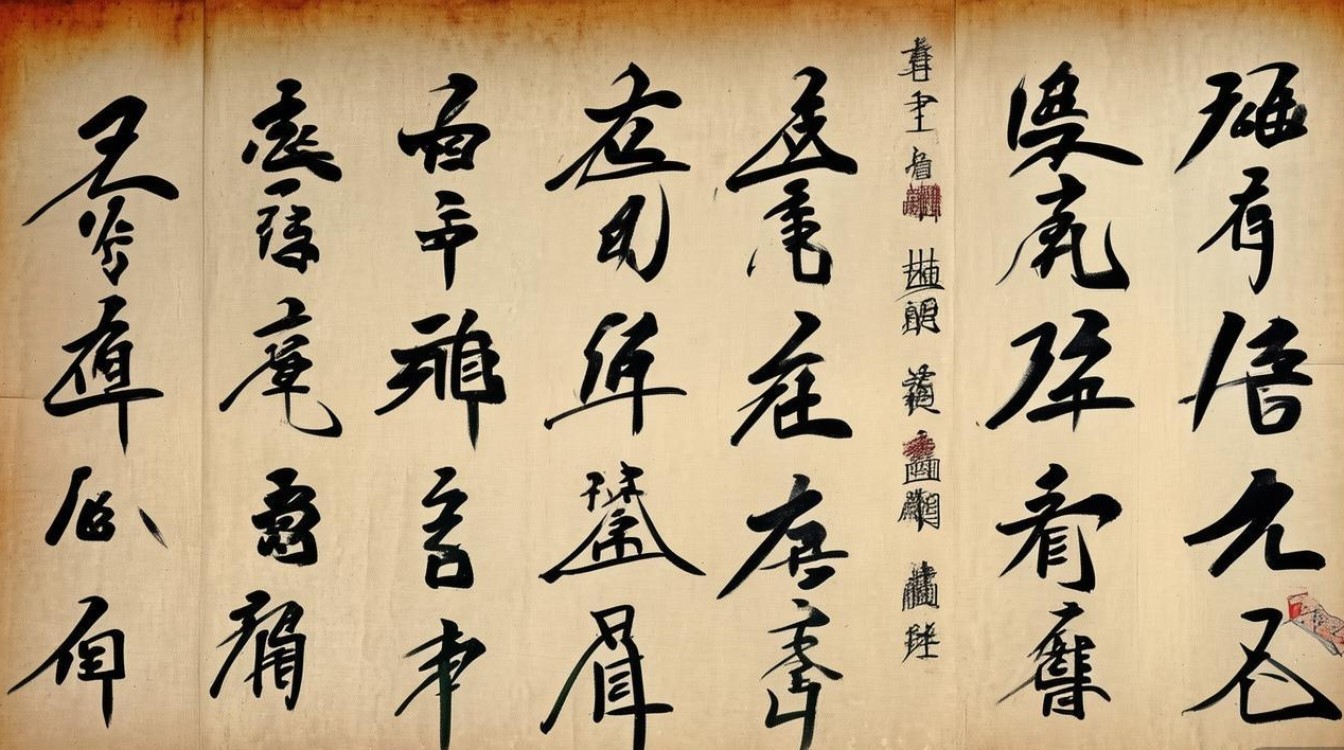

赵宦光的书法之路,始于家学熏陶,后遍临秦汉碑刻,兼采钟王、唐宋诸家,尤得力于《石鼓文》《泰山刻石》及汉碑篆额,但他不满足于对传统的简单模仿,而是在深刻理解篆书“圆如转环,折如劲弩”的笔法规律基础上,大胆融入草书的笔意与结构,创造出“篆形草笔”的新风格,其草篆作品,既有篆书结构的严谨古意,又有草书线条的飞动流畅,字形或修长或扁方,结构欹侧呼应,笔画牵丝连带,打破了玉筯篆、铁线篆的匀称对称,呈现出“奇而不怪,草而不狂”的艺术特色,如其所书《草篆歌》卷,笔势圆转如行云流水,点画之间牵丝引带,既存篆书的中锋用笔与圆转之势,又具草书的率意与节奏感,堪称其草篆代表作。

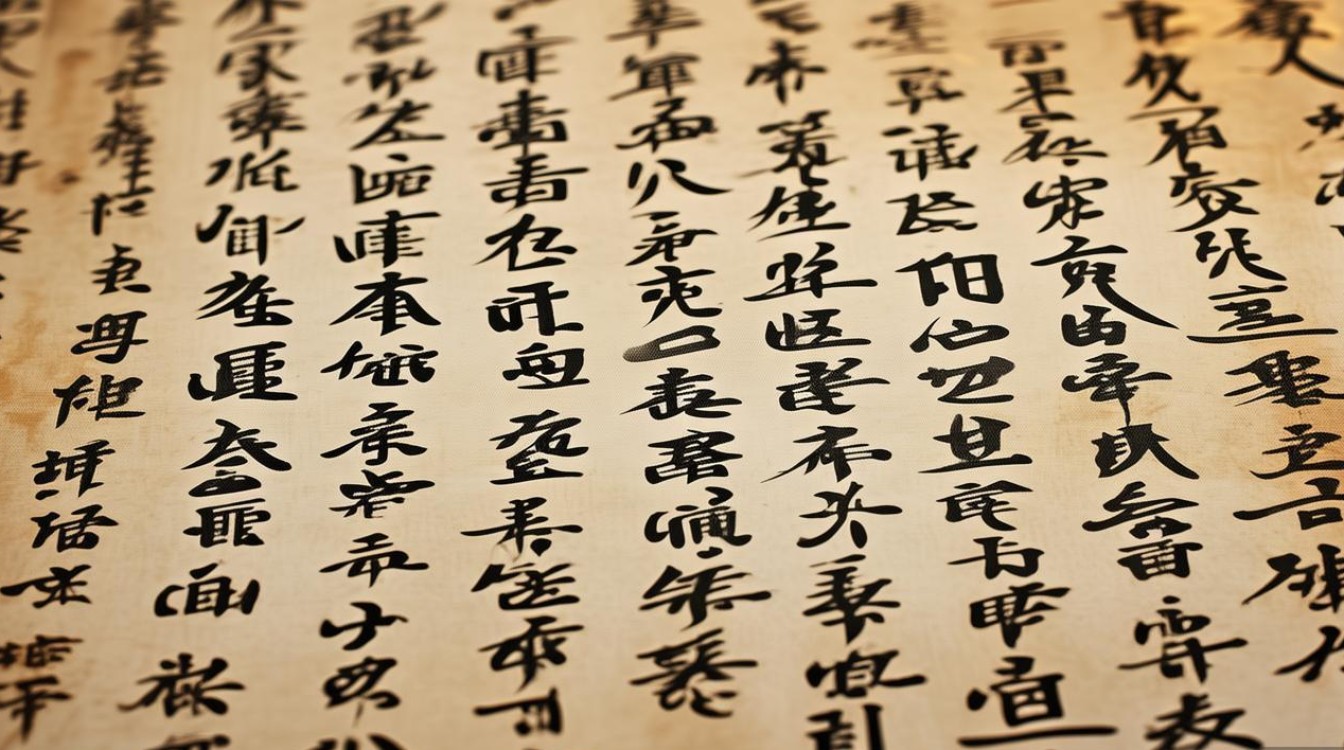

在艺术表现上,赵宦光书法强调“以意为书”,注重情感的自然流露,他认为“书乃心画”,主张书法创作应摆脱形式的束缚,追求“无意于佳乃佳”的境界,其用笔以中锋为主,辅以侧锋,线条刚柔并济,既遒劲有力,又富于弹性;墨色浓淡相宜,枯湿结合,尤其善用枯笔飞白,使线条产生“屋漏痕”般的自然质感,增强了作品的苍茫古拙之气,章法布局上,他讲究“计白当黑”,字形大小错落,疏密有致,行气贯通,整体呈现出疏朗空灵、意态天然的视觉效果,与其隐逸寒山的文人身份相契合。

赵宦光不仅以创作实践革新篆书面貌,更以理论著述归纳书法经验,其代表作《寒山帚谈》十卷,是明代重要的书法理论著作,涵盖书体、笔法、墨法、章法、鉴赏等多个维度,书中提出“篆贵圆而贵方”“书有六义”“古法不可废,新意不可无”等观点,既强调对传统的继承,更注重创新的重要性,他对草篆的创制,正是其理论思想的实践体现——在尊重篆书结构本源的基础上,融入草书的书写性,使这一古老书体焕发出新的生命力,其理论对晚明及清初的书法革新产生了深远影响,为后世篆书的发展提供了新的思路。

以下表格概括赵宦光书法的艺术特色与技法创新:

| 技法维度 | 具体表现 | 代表作品举例 |

|---|---|---|

| 用笔 | 中锋为主,侧锋辅之,融入草书牵丝与飞白,线条圆转方折结合,刚柔相济 | 《草篆歌》卷中“飞白”笔法的运用 |

| 结构 | 打破篆书对称均衡,强调欹侧呼应,疏密对比,兼具篆书古意与草书动态 | 《六体千字文》篆书“龙”字的结构变形 |

| 章法 | 字形大小错落,行气贯通,留白讲究“计白当黑”,整体疏朗空灵 | 《九歌图》题跋的布局节奏 |

| 墨法 | 浓淡干湿变化丰富,枯笔飞白与润笔相映,增强画面层次感 | 《钟鼎款识》拓本题跋的墨色处理 |

赵宦光的书法成就,不仅在于他创造了“草篆”这一独特书体,更在于他以文人情怀为内核,将技法创新与精神表达融为一体,使篆书从庙堂之雅走向文人之趣,其作品既有秦汉篆书的古朴厚重,又有明代文人书法的个性张扬,对后世邓石如、吴让之等清代篆书大家的革新实践具有重要的启发意义,尽管他的“草篆”在后世曾引发争议,但其勇于突破、锐意创新的精神,始终是中国书法发展史上不可或缺的一笔。

相关问答FAQs

问:赵宦光的草篆与秦汉篆书在艺术风格上有何本质区别?

答:秦汉篆书(如《泰山刻石》《石门颂》)以“匀、正、稳”为核心审美标准,线条匀称对称,结构端庄严谨,强调庙堂之气的肃穆与规范;而赵宦光草篆则打破这一范式,融入草书的流动笔法与结构变形,线条圆转飞动,结构欹侧多变,兼具篆书的古雅与草书的韵律,更注重个人情感表达与书写性的自然流露,是“破古”与“立新”的结合,体现了文人书法的个性与自由。

问:赵宦光在《寒山帚谈》中提出了哪些核心书法观点?

答:《寒山帚谈》的核心观点包括:①“篆贵圆而贵方”,主张篆书应在圆转中见方骨,避免软媚;②“书有六义”,强调书法需兼具“形、势、气、韵、神、趣”六种审美要素;③“古法不可废,新意不可无”,提倡在继承传统基础上创新,反对泥古不化;④“用笔如用刀”,将篆刻刀法融入书法笔法,强调线条的力度与质感,这些观点为明代书法革新提供了理论支撑。