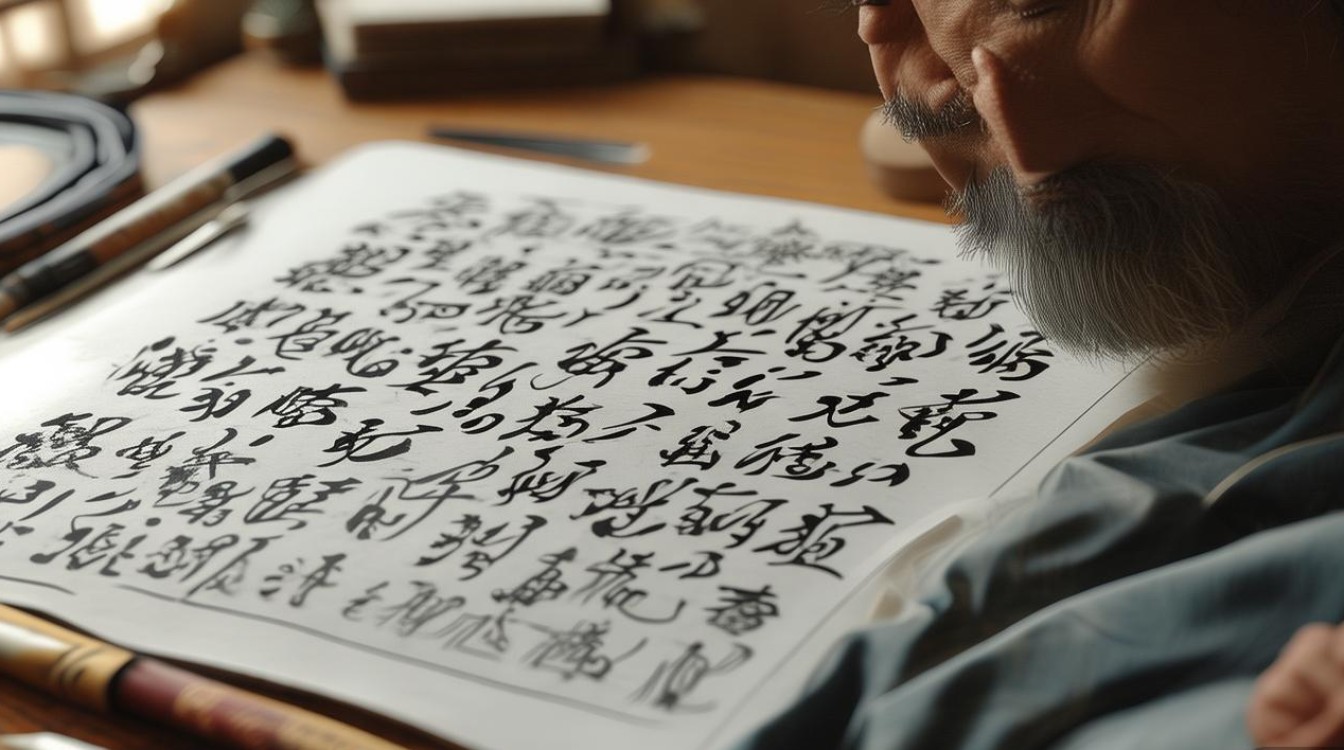

书法家潘飞是当代中国书法艺术领域的重要践行者与推动者,以其深厚的传统功底、鲜明的艺术个性及对书法教育的执着奉献,在业界享有广泛声誉,他深耕笔墨数十载,遍临历代碑帖,熔铸碑帖之长,形成了雄健中见灵秀、端庄内蕴动感的独特书风,其作品既承古韵新风,又彰显时代精神,成为连接传统书法与当代审美的重要纽带。

潘飞出生于书法文化底蕴深厚的江南地区,自幼受家庭熏陶,临池不辍,青年时期系统研习书法史论,先后师从多位书法名家,楷书初唐四家,行书追慕二王、米芾,草书取法怀素、张旭,兼及明清王铎、傅山等大家,其艺术道路注重理论与实践结合,曾在多所高等艺术院校进修,参与国家级书法创作高研班,艺术视野不断开阔,从艺以来,作品数十次入选全国书法展、中青年书法展等重要展览,并获“全国书法作品展”“兰亭奖”等国家级奖项,担任中国书法家协会理事、省书法家协会副主席等职,同时受聘于多所高校担任书法专业教授,培养了一批书法人才。

潘飞的书法以行草见长,兼擅楷、隶、篆诸体,其艺术风格可概括为“碑帖融合,以意驭笔”,用笔上,他既取碑学的雄强浑厚,线条遒劲有力,如锥画沙、屋漏痕;又融帖学的灵动婉转,使转自如,轻重分明,提按间尽显节奏变化,结字上,打破传统书体的固有形态,楷书端庄而不失奇崛,行书流畅而富有张力,草书奔放中见法度,字形大小错落,欹正相生,章法布局疏密有致,虚实相生,营造出“既雕既琢,复归于朴”的意境,为更直观展现其不同书体特点,可参考下表:

| 书体类型 | 艺术特点 | 代表风格元素 |

|---|---|---|

| 楷书 | 端庄严谨,笔画清劲,结构内敛 | 初唐楷法为基,融入魏碑笔意,笔画方圆兼备 |

| 行书 | 流畅自然,牵丝引带,气韵贯通 | 二王为体,米芾为用,行云流水,节奏明快 |

| 草书 | 奔放洒脱,连绵不绝,点画狼藉而法度森严 | 怀素笔意,张旭气势,线条跌宕,情感充沛 |

其代表作品主要有《千字文长卷》《赤壁赋》《心经》等,千字文长卷》以楷书书就,笔力沉雄,结字稳中求变,被誉为“当代楷书典范”;《赤壁赋》行草长卷,将苏轼文意与书法意境相融,线条跌宕起伏,情感充沛,被多家博物馆收藏;其题写的“XX书院”“XX博物馆”等匾额,以端庄大气的篆隶书风,成为公共文化空间的艺术亮点,潘飞还著有《书法临帖与创作》《碑帖融合的实践与思考》等专著,系统梳理其艺术理念与创作经验。

潘飞始终认为“书法教育是传承文脉的基石”,长期投身书法教育事业,在高校教学中,他倡导“技道并重”,既教授笔墨技巧,更强调文化修养,要求学生“临帖悟道,读书养气”,他带领学生深入乡村开展“书法惠民”活动,举办百余场公益讲座,编写《青少年书法普及教材》,推动书法艺术走进校园、社区,其培养的学生中,多人次在全国书法比赛中获奖,成为书法界的新生力量。

相关问答FAQs

Q1:潘飞在书法创作中如何平衡传统与创新?

A1:潘飞认为传统是创新的根基,创新是传统的延伸,他主张“以古为新”,通过深度临摹历代经典,掌握传统技法规律,再结合个人审美与时代精神进行创作,他在行书中融入碑学的方笔,增强线条的力度感;在草书中加入现代构成意识,调整章法布局,使作品既保留古典韵味,又符合当代观众的审美习惯,他常说“守正方能创新”,只有吃透传统,才能找到属于自己的艺术语言。

Q2:初学者学习书法可以从潘飞的作品中借鉴哪些方面?

A2:初学者可从三方面借鉴:一是笔法基础,潘飞作品中清晰的提按、转折、使转等用笔技巧,适合初学者观察学习,尤其行草书的牵丝连带,能帮助理解笔画间的呼应关系;二是结字规律,他楷书的端庄结构、行书的欹正变化,可为初学者提供字形组织的范例,避免呆板或过于随意;三是临帖方法,他强调“读帖先于临帖”,建议初学者先观察作品的笔意、气韵,再动手临摹,注重“神似”而非“形似”,这种学习方法有助于培养书法的感知力。