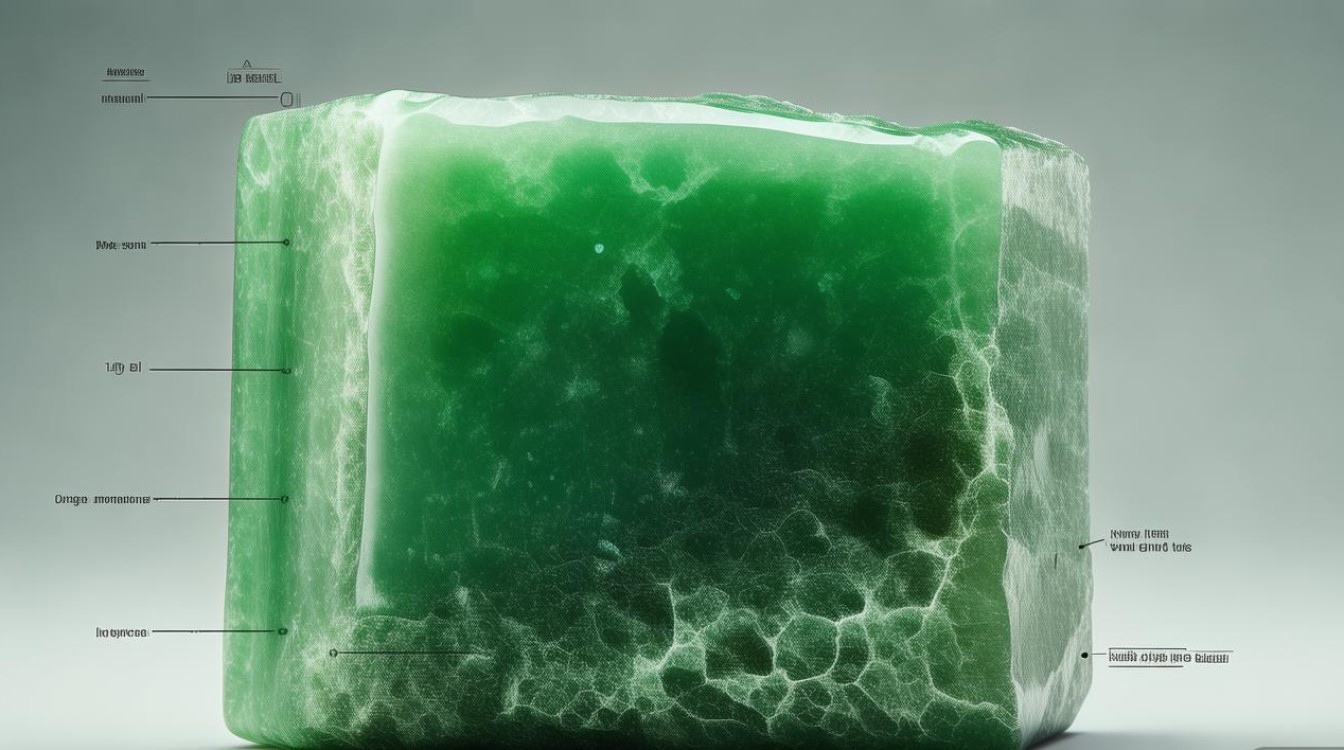

翡翠的结构特征是其品质评价与科学分类的核心依据,直接决定了翡翠的透明度、韧性、光泽及耐久性等关键属性,从矿物学角度看,翡翠是以硬玉(NaAlSi₂O₆)为主要矿物成分的集合体,常伴生钠铬辉石、绿辉石、角闪石等次要矿物,这些矿物的结晶形态、颗粒大小、排列方式及相互关系共同构成了翡翠独特的结构体系。

矿物组成与结构基础

翡翠的主体矿物为硬玉,其含量通常占90%以上,次要矿物的种类与含量直接影响翡翠的颜色、质地及结构类型,钠铬辉石的掺入会使翡翠呈现鲜绿色(如“铁龙生”翡翠),而绿辉石含量较高时,则可能形成墨绿色或灰绿色的“墨翠”或“油青种”,硬玉矿物颗粒在形成过程中,受温度、压力及后期蚀变作用的影响,会呈现出不同的结晶习性:多为短柱状、纤维状或粒状,颗粒间通过紧密镶嵌或定向排列形成稳定的集合体,这种“紧密镶嵌式”结构是翡翠高韧性的重要来源。

主要结构类型及特征

翡翠的结构可根据矿物颗粒的形态、大小及组合方式划分为以下几类,不同结构类型对应着差异化的品质特征:

粒状变晶结构

这是翡翠中最常见的结构类型,硬玉矿物颗粒呈他形-半自形粒状,粒径通常为0.1-2.0mm,颗粒边界平直或呈锯齿状,彼此紧密堆积,根据粒径大小可进一步细分为:

- 粗粒结构:粒径>2.0mm,肉眼可见明显颗粒感,透明度较低(如“豆种”翡翠),质地疏松,表面易出现“橘皮效应”;

- 中粒结构:粒径0.5-2.0mm,颗粒边界较清晰,透明度中等(如“糯种”翡翠),兼具细腻感与一定的通透性;

- 细粒结构:粒径0.1-0.5mm,颗粒细小均匀,透明度较高(如“冰种”翡翠),质地细腻温润。

纤维状变晶结构

硬玉矿物呈长柱状或纤维状定向排列,粒径多<0.1mm,颗粒间紧密嵌布,形成“毛毡状”或“束状”结构,此类结构致密性极高,透明度可达亚透明至透明(如“玻璃种”翡翠),是翡翠中的优质结构,常呈现“起荧”或“起胶”的光学效应。

交代结构

翡翠形成过程中,早期矿物(如辉石、角闪石)被硬玉交代,残留部分早期矿物的形态或结构痕迹,形成“交代残留结构”或“交代蚕食结构”,钠铬辉石交代硬玉时,会保留硬玉的假象晶形,导致绿色呈“团块状”或“网脉状”分布(如“花青种”翡翠)。

斑状变晶结构

以粗大的硬玉斑晶(粒径>2.0mm)为特征,基质为细粒或纤维状变晶结构,斑晶与基质界限清晰,此类结构常见于“白底青种”翡翠,粗大斑晶赋予翡翠独特的“苍蝇翅”闪光效应,而基质则影响整体透明度。

下表归纳了翡翠主要结构类型及其特征:

| 结构类型 | 矿物颗粒特征 | 常见翡翠品种 | 品质影响 |

|---|---|---|---|

| 粗粒变晶结构 | 粒径>2.0mm,颗粒感明显 | 豆种、芙蓉种 | 透明度低,质地较粗 |

| 中粒变晶结构 | 粒径0.5-2.0mm,颗粒均匀 | 糯种、糯冰种 | 透明度中等,细腻度较好 |

| 细粒变晶结构 | 粒径0.1-0.5mm,细小紧密 | 冰种、高冰种 | 透明度高,质地细腻 |

| 纤维状变晶结构 | 纤维状定向排列,粒径<0.1mm | 玻璃种、金丝种 | 透明度极佳,光泽强 |

| 交代结构 | 早期矿物残留,边界不规则 | 花青种、油青种 | 颜色分布不均,影响净度 |

构造特征与结构对品质的综合影响

翡翠的构造是指矿物集合体的宏观分布形态,常见的有块状构造(质地均匀,无定向排列)、脉状构造(绿色沿裂隙呈脉状分布,如“飘花翡翠”)及角砾状构造(破碎后胶结,结构松散),构造与结构共同作用,决定了翡翠的最终品质:

- 透明度:纤维状变晶结构>细粒变晶结构>中粒变晶结构>粗粒变晶结构,颗粒越细小、排列越紧密,光线透过率越高;

- 韧性:纤维状变晶结构由于颗粒定向排列,抗冲击性最强(如玻璃种翡翠),而粗粒变晶结构因颗粒间结合力较弱,易发生碎裂;

- 光泽:结构细腻的翡翠呈现玻璃光泽,结构粗糙者则呈油脂光泽或蜡状光泽;

- 颜色均匀性:交代结构导致颜色呈斑点状或团块状分布,而块状构造中颜色则相对均匀。

相关问答FAQs

Q1:翡翠的“种”与其结构特征有什么直接关系?

A1:翡翠行业常说的“种”,本质是对其结构细腻程度与透明度的综合评价。“玻璃种”对应纤维状变晶结构,颗粒极细且定向排列,透明度最高;“冰种”为细粒变晶结构,颗粒细小均匀,透明度接近玻璃种;“糯种”是中粒变晶结构,透明度稍逊,呈半透明状;“豆种”则属于粗粒变晶结构,颗粒肉眼可见,透明度较低。“种”的优劣直接由结构类型决定,结构越细腻,“种”越老,价值越高。

Q2:如何通过结构特征判断翡翠是否经过人工处理(如B货、C货)?

A2:天然翡翠与处理翡翠的结构存在明显差异:

- B货翡翠:经强酸浸泡去除杂质后,结构被破坏,硬玉颗粒间出现明显的“酸蚀纹”(蜘蛛网状裂隙),后期充填的树脂会导致光泽变闷(树脂光泽),且在透光下可见絮状物或气泡;

- C货翡翠:染色剂沿矿物颗粒裂隙或间隙渗透,颜色呈“丝状”或“网状”分布,而非天然翡翠的“色根”渗透,且结构颗粒边界因染色剂聚集而显得模糊。

通过显微镜观察结构特征,结合光泽、颜色分布等,可有效区分天然翡翠与处理翡翠。