周万里作为当代书法艺术领域的重要探索者,其创作植根于中华优秀传统文化沃土,以笔墨为媒介,在传承中创新,在守正中求变,形成了兼具古典意蕴与时代气息的独特艺术风貌,他深耕书法四十余载,楷、行、草、隶、篆五体皆能,尤以行草书成就最为突出,作品多次入选国家级书法展览并被多家专业机构收藏,被誉为“承古开新的笔墨践行者”。

周万里的书法之路始于对传统的深度叩问,幼年受家庭熏陶,他临摹《九成宫醴泉铭》打楷书根基,青少年时期遍临汉隶《曹全碑》《张迁碑》,体味隶书的朴拙与灵动;青年后转攻行草,从王羲之《兰亭序》的飘逸到米芾《蜀素帖》的跌宕,从徐渭狂草的恣肆到王铎行草的苍茫,他于经典中汲取养分,逐渐形成“以古为新、以书载道”的创作理念,他强调“用笔千古不易,结字因时相传”,认为书法不仅是技法的展现,更是文化精神与个人修为的外化,因此在创作中始终注重“字外功夫”的锤炼,将文学、哲学、美学思考融入笔墨。

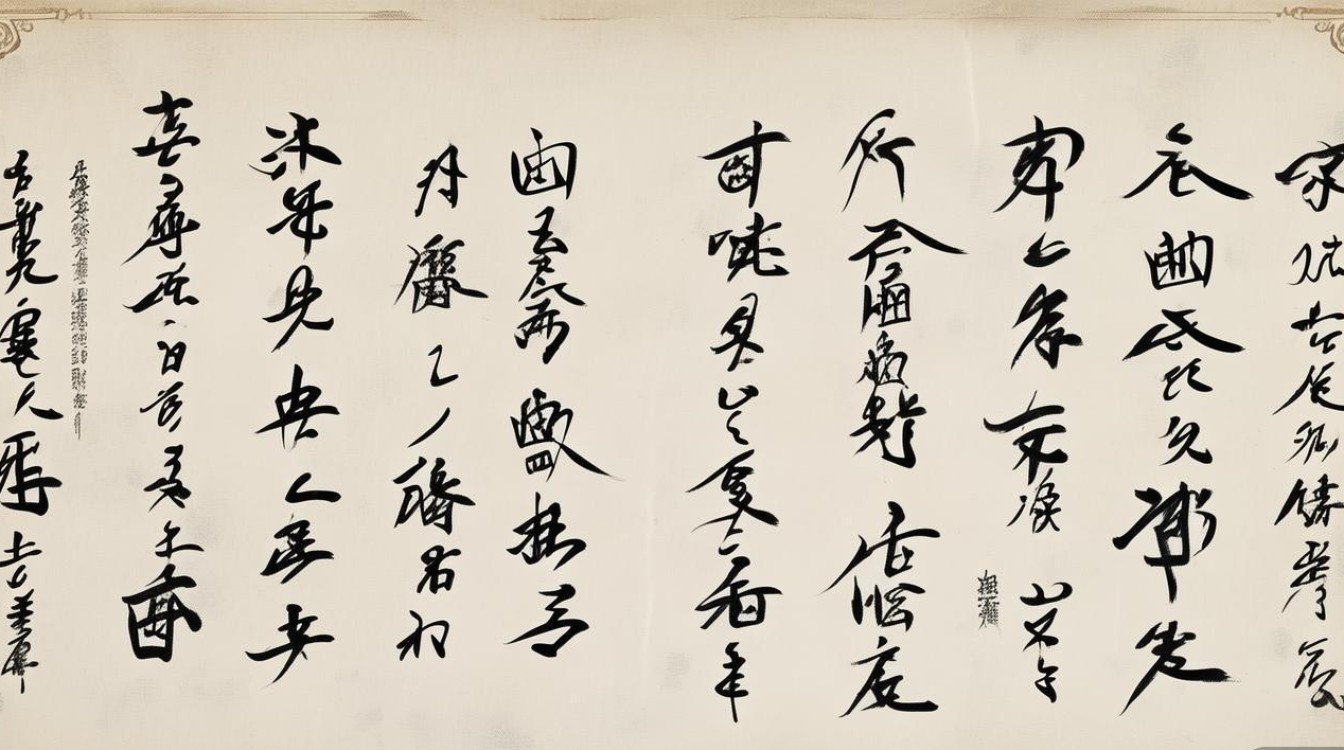

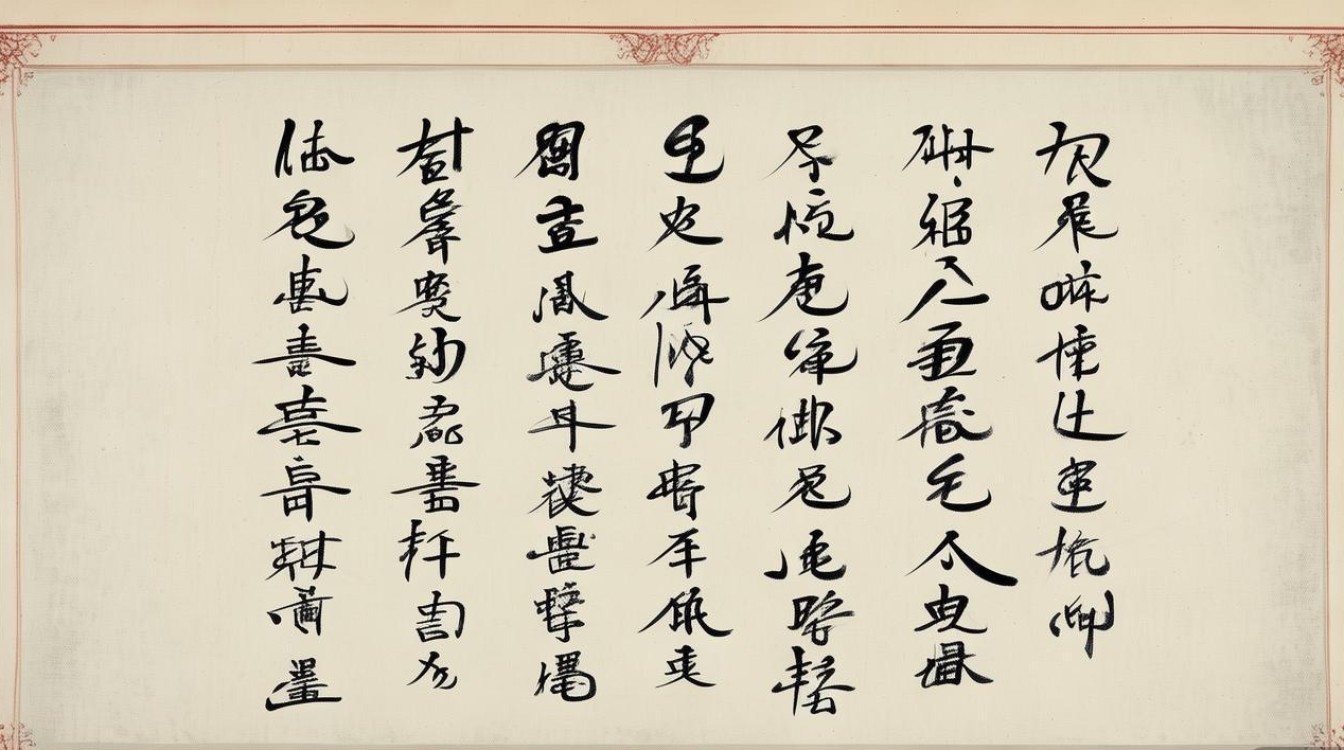

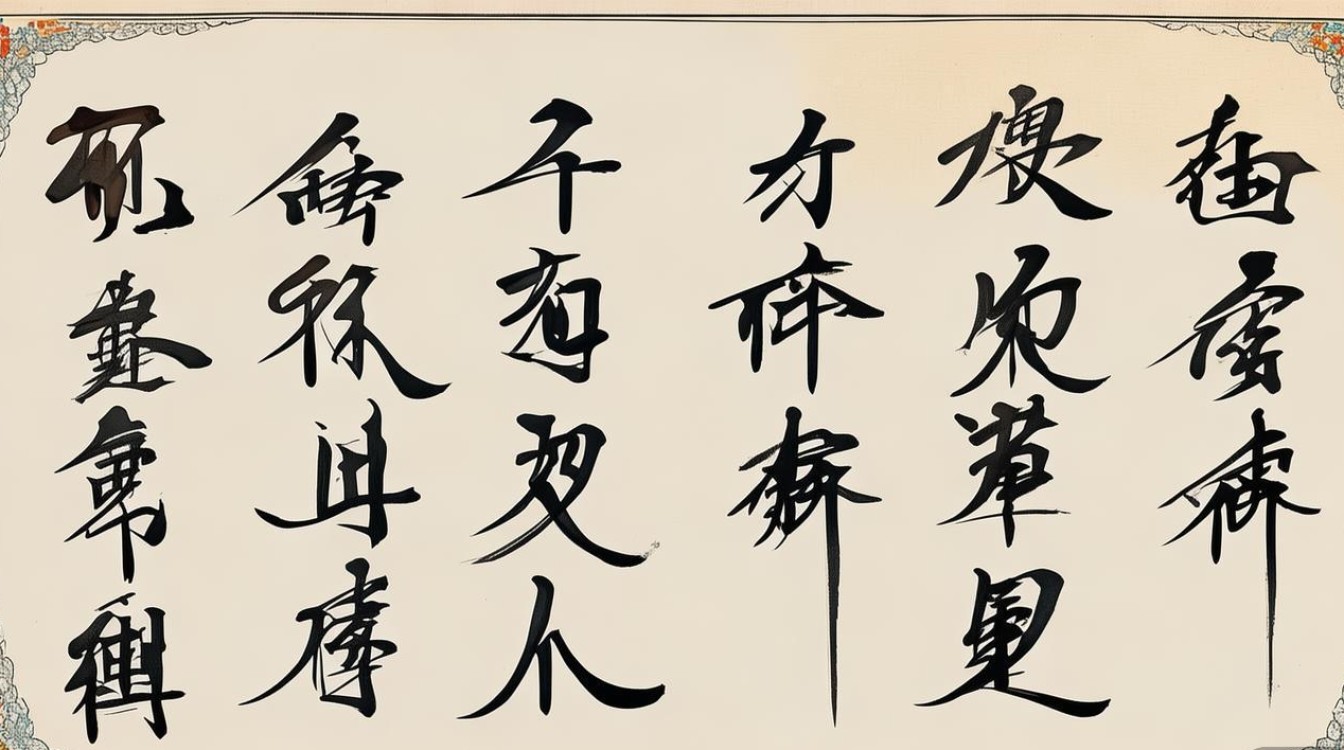

周万里的书法风格以“雄逸相生、奇正互生”为核心特质,其行草作品用笔刚柔并济:提按转折间既有中锋的圆劲厚重,又有侧锋的险峻峭拔,如“屋漏痕”般的线条自然老辣,兼具“锥画沙”的韧劲与“折钗股”的弹性;墨法上浓淡枯湿变化丰富,涨墨处浑厚华滋,飞白处灵动空灵,形成“五色相宜”的视觉层次;章法上打破传统行列的规整,通过大小错落、疏密对比、欹正相生营造节奏感,字与字、行与行之间顾盼生姿,气脉贯通,既有“行云流水”的流畅,又有“奇崛多姿”的张力,楷书作品则取法唐人楷则,融入魏碑笔意,结构严谨而不失灵动,笔画遒劲而富含韵致,展现出“端庄杂流丽,刚健含婀娜”的美学追求。

| 风格维度 | 具体表现 | 艺术效果 |

|---|---|---|

| 笔法 | 中锋为主,侧锋为辅,提按转折富有节奏,融入碑版金石气 | 线条刚柔相济,既含帖学的流畅婉转,又具碑方的雄浑厚重 |

| 墨法 | 浓淡干湿五墨俱全,涨墨、飞白互为映衬,注重层次变化 | 墨色丰富,意境深远,形成“浓欲其浑,淡欲其华”的视觉效果 |

| 章法 | 疏密聚散打破常规,行气贯通,虚实相生,大小错落 | 整体气韵生动,既有传统书法的秩序美,又具现代审美的张力 |

| 代表书体 | 行草(主)、楷书(辅)、隶书(探索) | 五体皆能,以行草成就最高,形成辨识度极高的个人风格 |

周万里不仅以创作成果闻名,更以书法教育推动艺术普及,他曾任多所高校书法客座教授,提出“技进乎道,以文化人”的教学理念,强调技法训练与人文修养并重,主张“临古不泥古,创新不离宗”,其著作《书法临摹与创作十讲》《笔墨当随时代》等系统梳理传统书法技法,并结合当代创作实践提出见解,成为书法爱好者的学习指南,他还积极参与公益书法活动,为学校、社区捐赠作品,通过展览、讲座等形式让更多人感受书法之美,被誉为“书法文化的传播者”。

相关问答FAQs

-

问:周万里书法的“碑帖结合”具体体现在哪些方面?

答:周万里的碑帖结合主要体现在笔法与意境的融合上,笔法上,他以帖学的中锋用笔为基础,融入碑版书法的侧锋、方折笔意,如行草中的转折处既有王羲之的圆转流美,又含《张迁碑》的方劲朴拙;意境上,帖学的飘逸灵动与碑学的雄浑厚重相统一,作品既有“二王”的雅逸之气,又具汉唐的磅礴之风,形成“柔中寓刚,奇不失正”的艺术特点。 -

问:初学者学习周万里书法应从哪些作品入手?

答:初学者建议从周万里的楷书作品入手,如《心经》《千字文》,这些作品结构规范,笔画清晰,有助于掌握传统法度;进而临摹其行草中的中小字作品,如《兰亭集句》四条屏,体会其用笔的提按节奏与章法的疏密变化;待有一定基础后,再尝试临摹其大幅行草作品,如《赤壁赋》长卷,感受整体的气韵贯通与墨法变化,需结合其著作中的临摹理论,注重对传统碑帖的溯源学习,避免仅学其形而忽略其神。