徐秀棠,中国工艺美术大师,紫砂陶艺界的标志性人物,其书法艺术并非独立于陶艺之外的存在,而是深深植根于紫砂土壤的“陶刻书法”典范,他将笔墨意趣与陶刻工艺熔铸一炉,以刀为笔,以陶为纸,创造出兼具金石气与书卷意的独特艺术风貌,成为紫砂文化中“以书载道,以陶传情”的生动注脚。

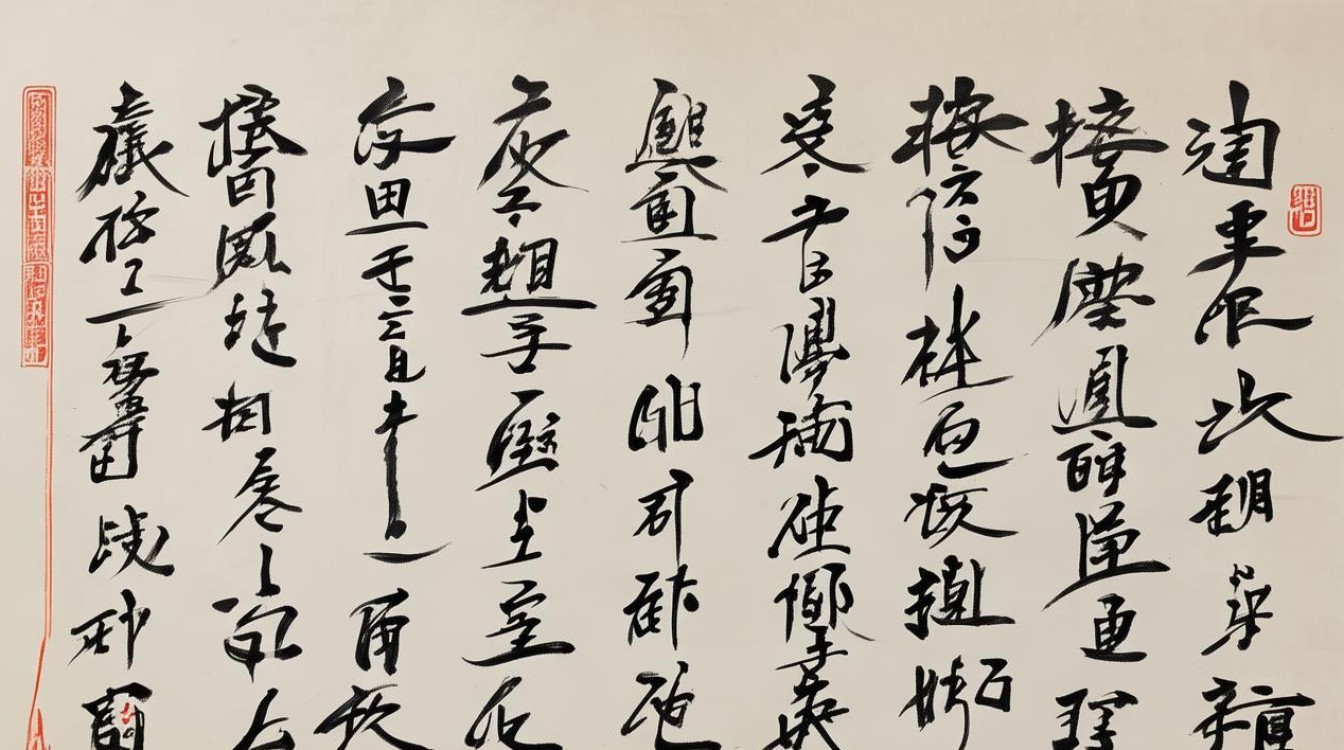

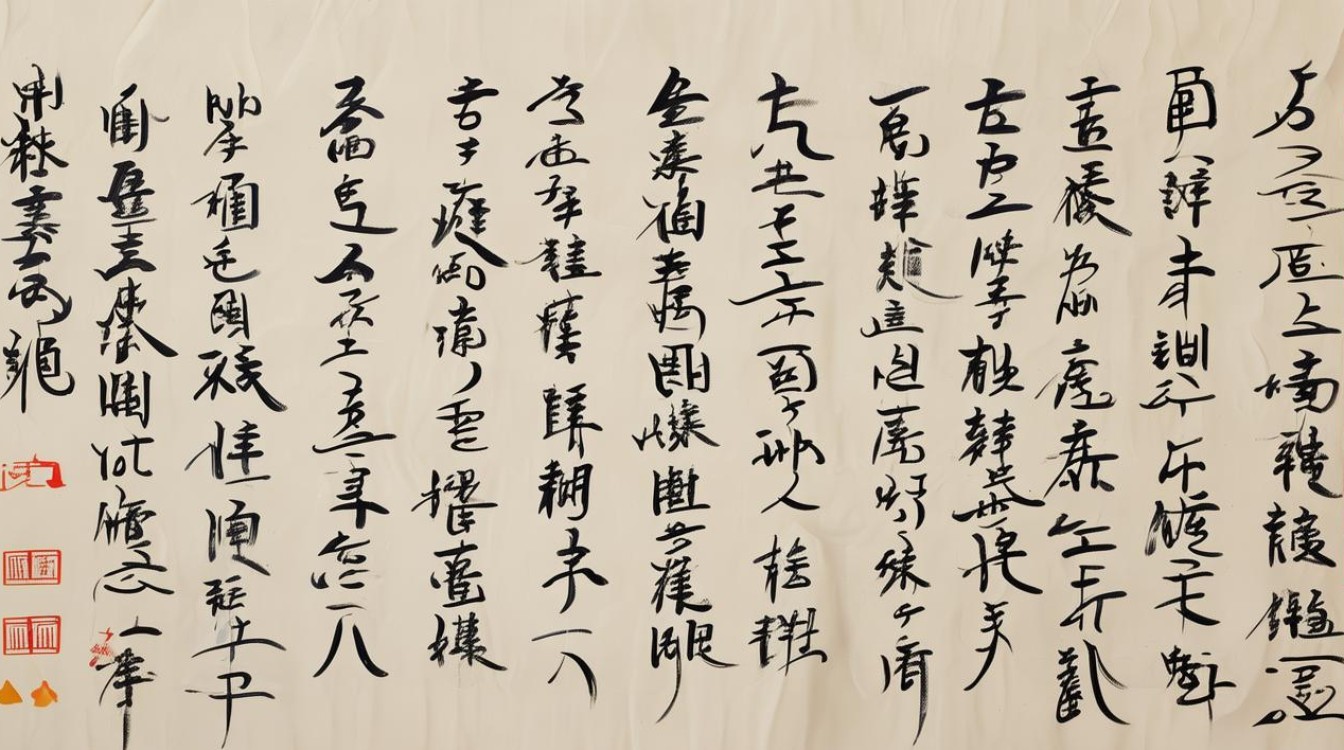

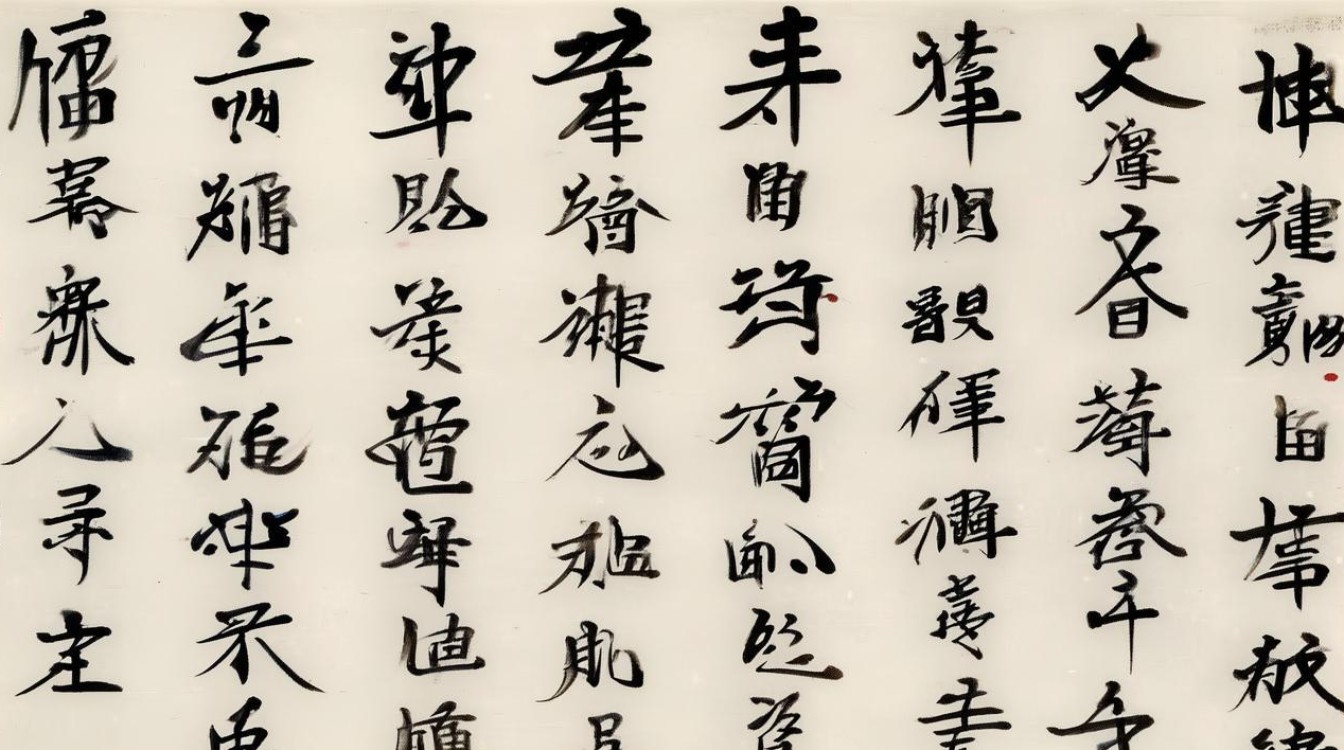

徐秀棠的书法艺术,首先体现在对传统书体的深刻理解与创新转化上,他尤擅篆书与行书:篆书取法秦汉,线条圆劲如铁,结构端严方正,常用于镌刻壶身铭文,赋予紫砂器物古朴庄重的文人气质;行书则师法“二王”,笔势连绵,牵丝引带,在紫砂盘、瓶等大件器物上挥洒自如,为静态的陶艺注入流动的生命力,其用笔特点可概括为“刀笔相生”——将毛笔的“提按顿挫”转化为刻刀的“冲切披削”,线条既有毛笔的柔韧,又具金石的刚劲,如“屋漏痕”般的斑驳质感,恰是紫砂泥料与刀法碰撞的自然馈赠,在章法布局上,他主张“因器施字”,根据紫砂器物的造型、弧度、肌理调整书法的位置与大小:圆形壶体上,文字多呈弧线排列,与壶身曲线相映成趣;方形器上,则强调方正规整,与器物的棱角呼应,形成“字依器形,器因字活”的和谐统一,意境传达上,他的书法常与诗词、绘画、印章结合,如在一件《仿古僧帽壶》上,他以行书题刻“寒夜客来茶当酒,竹炉汤沸火初红”,字体疏朗有致,刀法深浅相间,诗句的闲适与壶的古朴相得益彰,营造出“诗书画印四位一体”的文人雅趣。

徐秀棠的书法艺术与紫砂工艺的融合,可从以下维度具体呈现:

| 风格维度 | 具体表现 | 代表作品/案例 |

|---|---|---|

| 字体选择 | 篆书取法秦汉,圆劲如铁,结构端严;行书师法“二王”,笔势连绵,灵动流畅 | 篆书:《提璧壶》铭文“千峰翠色”;行书:《石瓢壶》题刻“疏影横斜” |

| 用笔特点 | 以刀代笔,刚柔并济,线条兼具毛笔柔韧与金石刚劲,呈现“屋漏痕”质感 | 《僧帽壶》上的行书题刻,刻刀深浅变化形成自然的墨色层次 |

| 章法布局 | 因器施字,随形而变,文字与器物造型、弧度、肌理呼应,虚实相生 | 《仿古觚》上的篆书布局,文字沿器物轮廓弧线排列,与颈部收束形成对比 |

| 意境传达 | 诗书画印结合,文字内容与器物造型、主题统一,营造文人雅趣 | 《合欢壶》题刻“竹露松风蕉雨”,配以竹叶纹刻绘,诗画相融 |

徐秀棠的书法艺术不仅提升了紫砂陶刻的文化品位,更开创了“陶刻书法”的新范式,他打破书法与陶艺的界限,提出“书为陶用,陶以书显”的理念,强调书法是紫砂艺术的“灵魂”而非“装饰”,其作品被故宫博物院、中国美术馆等机构收藏,成为研究当代紫砂艺术的重要范本,他培养了一大批陶刻传人,将“以刀代笔”的技法与“以书载道”的理念薪火相传,推动紫砂文化从“工艺”向“艺术”的升华。

FAQs

问:徐秀棠的书法与普通书法作品有何本质区别?

答:徐秀棠的书法本质上是“陶刻书法”,与普通书法的最大区别在于载体与创作方式,普通书法以纸为媒,以毛笔为工具,追求笔墨纸面效果;而徐秀棠的书法以紫砂陶为载体,以刻刀为工具,需兼顾陶泥肌理、器物造型与刻刀力度,其艺术价值不仅在于书法本身的笔墨功底,更在于书法与陶艺的深度融合——文字内容、字体风格、章法布局需与器物主题、造型、功能契合,形成“陶因书贵,书以陶传”的共生关系。

问:学习徐秀棠的陶刻书法,需要重点掌握哪些要点?

答:需把握三个核心:一是传统书法功底,精研篆、隶、楷、行等书体,掌握笔墨意趣,这是“以刀代笔”的基础;二是陶刻技法,熟悉刻刀的冲、切、削、刮等手法,理解不同刀法对线条质感的影响,如用“切刀”表现金石气,用“冲刀”表现流畅感;三是紫砂文化修养,了解器物造型规律、泥料特性与审美传统,做到“因器施字”,使书法与陶艺浑然一体,还需注重文化积累,将诗词、绘画等元素融入创作,提升作品人文内涵。