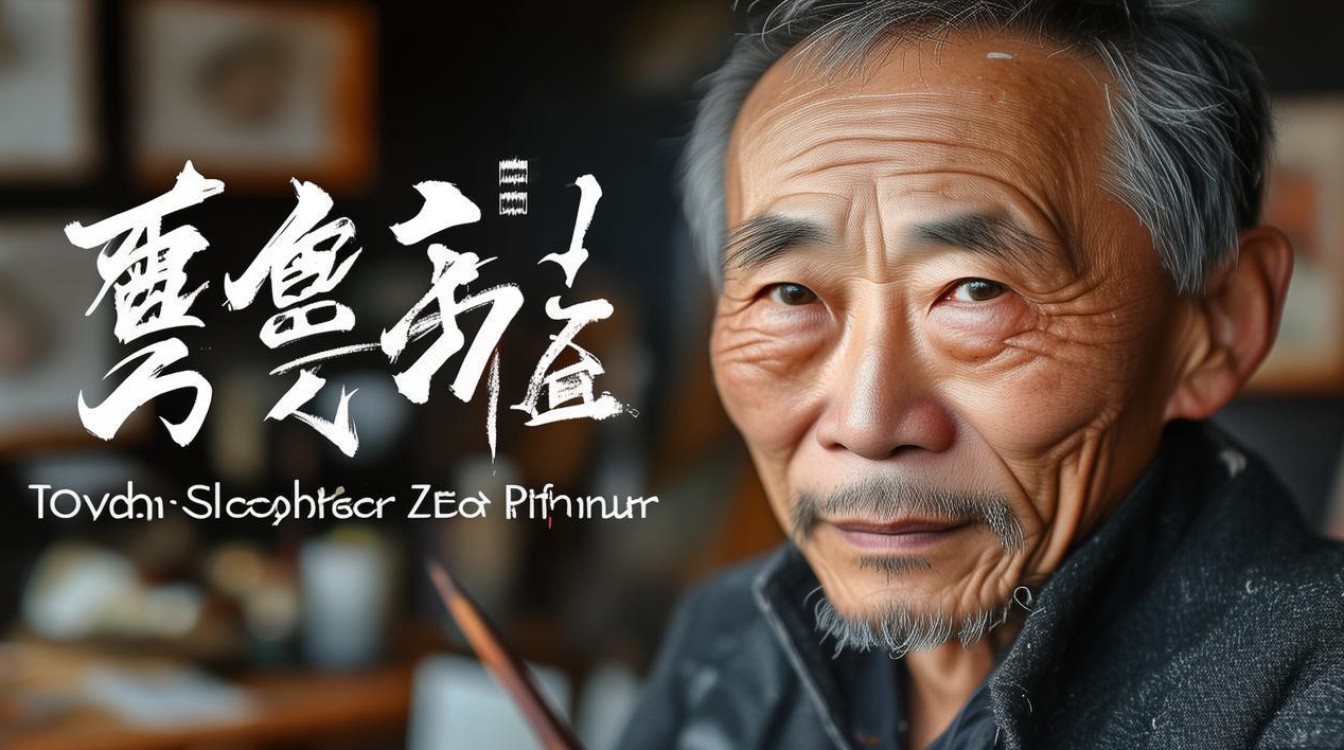

赵胜琛,当代中国画坛颇具影响力的山水画家,1965年出生于历史文化名城苏州,自幼受江南水乡文化熏陶,对传统艺术有着天然的亲近感,他早年就读于南京艺术学院中国画系,师从著名山水画家宋文治、亚明等先生,系统研习宋元以来传统山水画技法,后深造于中央美术学院国画系高研班,深入探索传统笔墨与现代审美的融合之道,从艺四十余载,赵胜琛始终扎根传统,面向生活,其作品以“浑厚苍润、意境悠远”著称,既承袭了文人画的笔墨精神,又注入了当代人对自然与生命的感悟,被誉为“新江南山水画”的代表人物之一。

赵胜琛的艺术之路,始于对传统的敬畏与深耕,学生时代,他临摹了大量宋元名迹,从范宽《溪山行旅图》的雄浑气势,到倪瓒《渔庄秋霁图》的简淡萧疏,再到石涛《搜尽奇峰打草稿》的灵动率真,他不仅锤炼笔墨技法,更领悟到传统山水“天人合一”的哲学内涵,他的早期作品如《姑苏烟雨图》《虎丘春晓》等,多以江南园林、水乡风物为题材,构图严谨,笔法细腻,墨色清雅,展现出对地域文化的深刻理解与精准表达,这一时期,他注重“师古人”,在笔墨的精微处下功夫,为后续的艺术创新奠定了坚实基础。

进入21世纪后,赵胜琛的艺术创作进入“融古开新”的新阶段,他不再满足于对传统的简单复刻,而是尝试将西方绘画的光影构成、色彩理论与传统山水画的笔墨语言相结合,探索更具时代气息的表现形式,他多次深入太行山、黄山、西南边陲等地写生,从壮阔的自然景观中汲取灵感,作品逐渐从早期的清雅秀逸转向浑厚博大,如《太行浩气》《云壑松风》等代表作,以大斧劈皴、披麻皴相结合的笔法,辅以浓淡干湿的墨色变化,表现出山石的刚毅与云海的流动,既有传统山水的气韵,又具现代构成的张力,这一阶段,他提出“笔墨当随时代,意境本乎心灵”的艺术主张,强调在尊重传统的基础上,以个人情感和时代精神重塑山水意境。

近年来,赵胜琛的创作进一步向“心象山水”升华,作品更注重主观情感的抒发与意境的营造,他笔下的山水,既是对自然景物的再现,更是内心世界的投射,如《溪山清远图》《空山新雨后》等,画面常以大面积留白营造空灵意境,点缀以茅舍、小桥、渔舟等元素,笔墨简练而意蕴深厚,体现出“少即是多”的美学追求,他擅长运用“破墨法”“积墨法”,通过墨色的层层叠加与相互渗透,形成丰富的层次感与空间感,使画面既显苍茫厚重,又不失灵动通透,在色彩运用上,他多以水墨为主,适度融入赭石、花青等淡色,既保持了传统水墨画的本真,又增强了画面的视觉感染力。

赵胜琛的艺术成就不仅体现在创作上,还表现在他对当代山水画教育的贡献,他长期任教于多所艺术院校,担任硕士研究生导师,培养了一大批青年画家,他主张“画内功”与“画外功”并重,强调画家既要锤炼笔墨技法,又要提升文化修养,从诗词、书法、哲学中汲取养分,他的教学理念朴实而深刻,影响了一代学子的成长,他还积极参与国内外艺术交流,多次举办个人画展和学术研讨会,推动中国山水画走向世界,让更多人领略到中国传统艺术的魅力。

以下为赵胜琛艺术创作分期及风格特点简表:

| 创作时期 | 时间跨度 | 风格特点 | 代表作品 | 艺术主张 |

|---|---|---|---|---|

| 师古期 | 1980s-2000s | 笔墨精微,意境清雅,注重传统 | 《姑苏烟雨图》《虎丘春晓》 | “师古人,重笔墨” |

| 融古开新期 | 2000s-2015s | 构图宏大,笔墨浑厚,中西融合 | 《太行浩气》《云壑松风》 | “笔墨当随时代,意境本乎心灵” |

| 心象山水期 | 2015s至今 | 简约空灵,抒情写意,心象为上 | 《溪山清远图》《空山新雨后》 | “画为心画,境由心生” |

赵胜琛的艺术之路,是一条在传统与现代之间不断探索、创新的道路,他以深厚的传统功底为根基,以开阔的当代视野为引领,创作出一批既具古典意蕴又含时代气息的优秀作品,为中国山水画的发展注入了新的活力,他的艺术实践证明,传统并非一成不变的教条,而是可以不断激活、创新的文化基因;当代艺术也不是无源之水、无本之木,只有扎根传统的沃土,才能生长出具有生命力的艺术之花。

相关问答FAQs:

问:赵胜琛的山水画与其他江南山水画家的作品相比,有哪些独特之处?

答:赵胜琛的山水画虽以江南为创作母题,但与其他江南画家相比,其独特性主要体现在三个方面:一是笔墨语言的兼容性,他在继承江南水墨清雅特质的基础上,融入了北方山水的雄浑笔法,形成“刚柔并济”的风格;二是意境营造的开阔性,突破了传统江南山水小品式的格局,通过大场景构图与强烈的空间感,展现出“小中见大”的审美境界;三是时代精神的注入性,他的作品不仅表现江南的自然之美,更融入了当代人对生态、文化、生活的思考,使传统山水焕发出新的时代生命力。

问:赵胜琛在创作中如何平衡“传统笔墨”与“现代审美”的关系?

答:赵胜琛认为,传统笔墨是山水画的“根”,现代审美是山水画的“魂”,二者并非对立,而是相辅相成,在创作中,他首先坚守传统笔墨的核心精神,如“以书入画”的书写性、“气韵生动”的审美追求,这是中国画的本质特征;他吸收现代艺术的构成意识、色彩观念和形式美感,如通过几何化的分割增强画面张力,通过冷暖色对比丰富墨色层次,通过符号化的元素简化物象形态,这种平衡不是简单的“拼接”,而是以传统为“体”,以现代为“用”,在笔墨的“法度”与意境的“自由”之间找到契合点,使作品既有传统的“文脉”,又有当代的“气象”。