朱九江(朱次琦)是清代岭南学派的重要代表人物,其书法艺术与其学术思想相辅相成,形成了独特的艺术风貌,作为广东南海人,朱九江生活在嘉庆、道光年间,以经学为根柢,主张“学行合一”,这种学术理念深刻影响其书法创作——他强调“书为心画”,认为笔墨应体现学养与品格,而非单纯的技巧炫耀。

朱九江的书法师承与取法兼具广度与深度,早期他受帖学熏陶,临摹晋唐小楷与行书,如钟繇《宣示表》、王羲之《乐毅论》,打下坚实的笔法基础;清代中后期碑学兴起,他转而取法汉魏碑刻,研习《张迁碑》《石门颂》的雄浑方笔,兼及北魏《张猛龙碑》的峻挺结构,其书法路径并非简单碑帖拼接,而是以“碑骨帖韵”为融合核心,既保留汉碑的沉雄古拙,又融入晋唐的典雅灵动,形成“雄中见雅、朴中有逸”的独特风格。

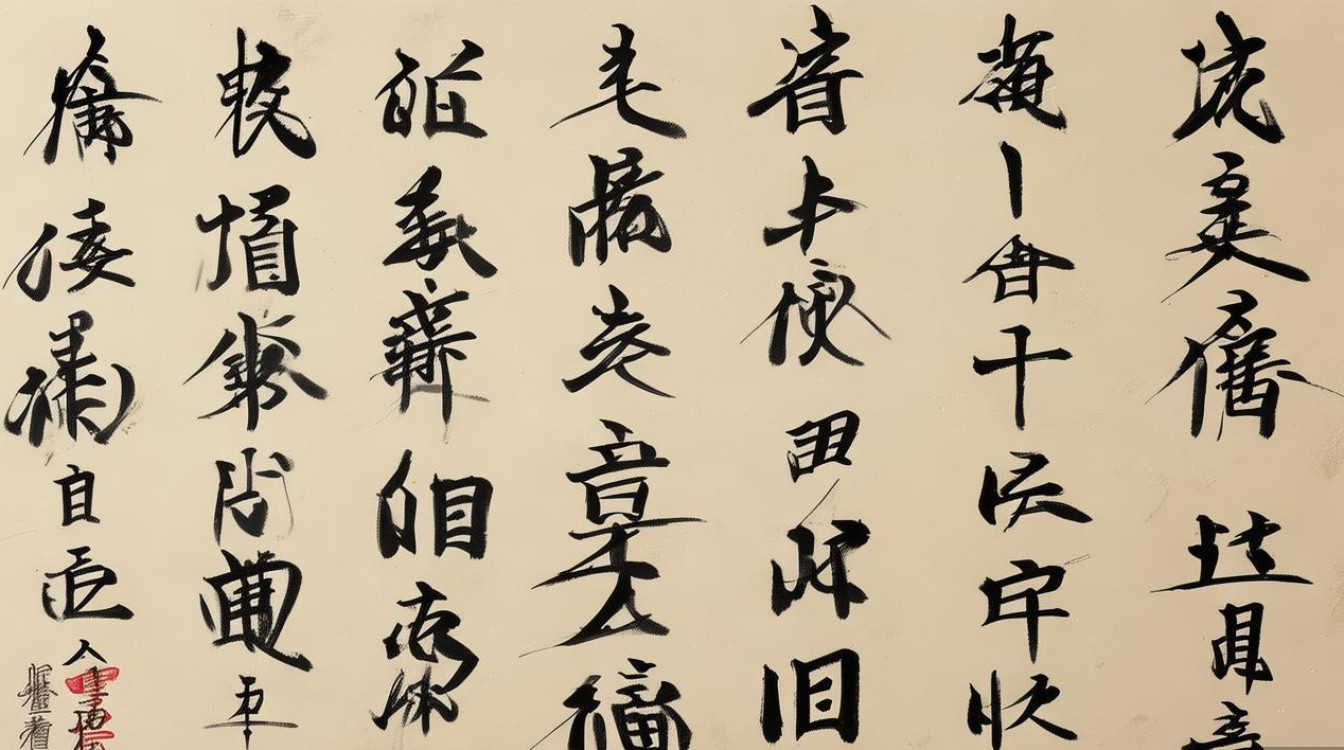

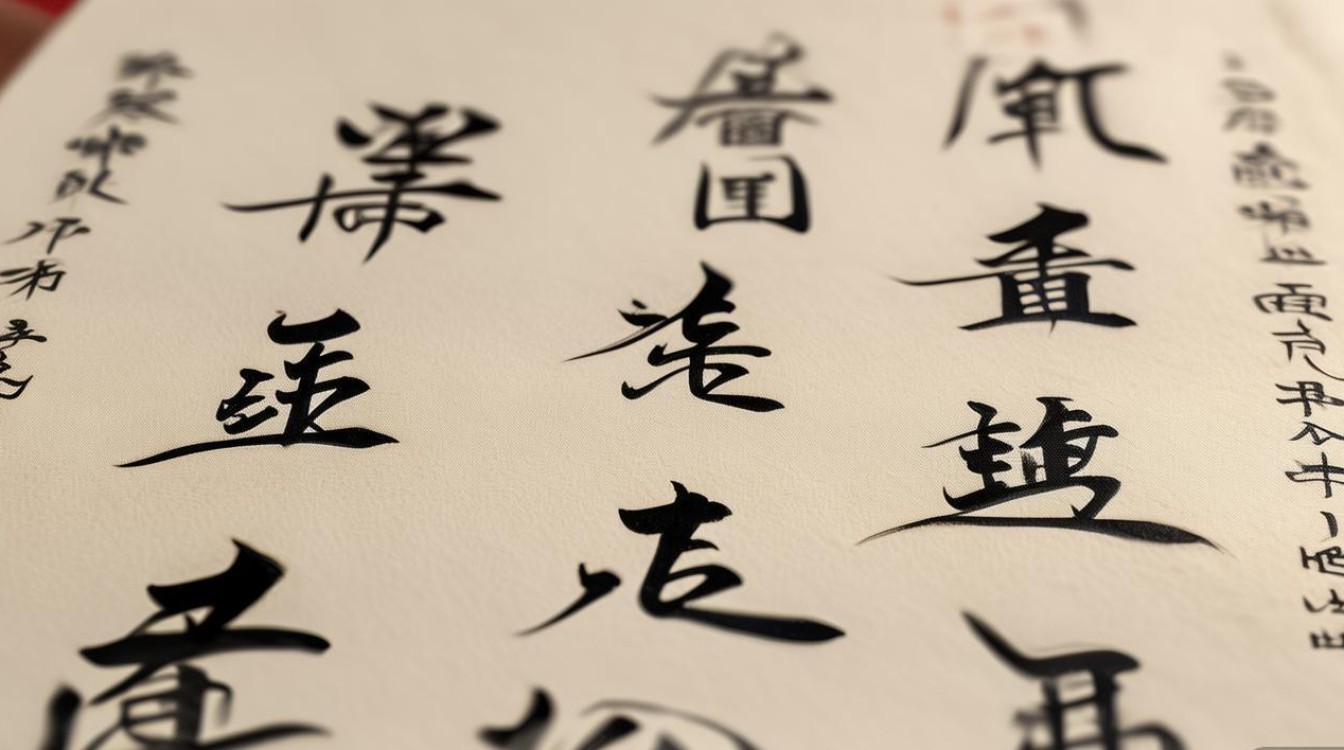

从艺术特点看,朱九江书法的用笔以“方圆兼备”为要,他擅长藏锋起笔,线条遒劲内敛,转折处多方折取势,体现碑学的刚健;然在行笔与收笔时,又常含行书的流畅与含蓄,如横画末端略带波挑,竖画收笔时轻提回锋,避免碑刻的板滞,结体上,他打破汉碑的扁平取势,重心下沉,字形多呈纵势,笔画茂密而穿插避让有序,既有《张猛龙碑》的险绝,又有欧阳询楷书的严谨,整体于茂密中见疏朗,于庄重中含灵动,其书法气韵更重“醇厚典雅”,因饱读诗书,笔墨间自带书卷气,无火气、不张扬,恰如其“学行合一”的学术品格,被时人评为“有金石气而无霸悍气,得书卷意而无脂粉气”。

传世作品中,朱九江的楷书《四箴》是其代表作之一,结字方正而笔画灵动,方笔为主却无刚狠之态,尽显学者温润如玉的品格;行书《七绝诗轴》则行笔流畅,转折处自然承接,既有碑学的骨力,又有帖学的韵味,是其“碑帖融合”理念的生动实践,其书信手札多率意为之,笔势连绵而气脉贯通,更显文人书法的自然天趣。

作为岭南书法史上的关键人物,朱九江的艺术影响深远,他打破了岭南地区长期以帖学为主的书法格局,推动碑学在岭南的传播,为康有为等后来的碑学大家提供了启示,其“书为心画”的创作理念,强调书法与人格、学问的统一,对近代书法理论的发展具有积极意义,他将岭南学派的学术精神融入书法,使岭南书法摆脱了地域性局限,成为清代书法史中独具特色的一脉。

以下为朱九江书法艺术核心要素概览:

| 类别 | |

|---|---|

| 师承取法 | 帖学:晋唐小楷(钟繇、王羲之);碑学:汉碑(《张迁碑》《石门颂》)、北魏碑(《张猛龙碑》) |

| 风格特点 | 用笔:方圆兼备,藏锋为主,转折方折;结体:重心下沉,纵势茂密,穿插避让;气韵:醇厚典雅,书卷气浓 |

| 代表作品 | 楷书《四箴》、行书《七绝诗轴》、书信手札 |

| 历史地位 | 岭南碑学先驱,推动“书为心画”理念,影响康有为等后世书家,奠定岭南书法新格局 |

FAQs

问:朱九江书法与岭南其他书家(如康有为)的风格有何不同?

答:朱九江书法以“碑骨帖韵”为核心,风格醇厚典雅,强调学术修养与笔墨的统一,用笔含蓄内敛;康有为则更侧重碑学的“雄强奇崛”,用笔张扬,追求“拙厚”之趣,风格更具冲击力,二者虽同属岭南碑学脉络,但朱九江更重“学者气”,康有为更重“革新性”,体现了不同时代背景下书法审美的演变。

问:学习朱九江书法应从哪些方面入手?

答:首先需临摹其取法的汉魏碑刻(如《张迁碑》)与晋唐帖学(如《乐毅论》),掌握方圆用笔的基本功;其次要理解其“碑帖融合”的理念,在临摹中注意碑的骨力与帖的韵味的平衡;最后需加强文化修养,体会其“书为心画”的创作思想,使笔墨与人格、学问相统一,避免陷入技巧的模仿。