张彦林书法作为当代中国书法艺术领域的重要实践者,其艺术风格以深厚的传统根基与鲜明的时代气息相融合,形成了独具辨识度的笔墨语言,作为出生于上世纪60年代的书法家,张彦林自幼浸淫于翰墨之间,早年遍临魏晋碑帖,尤精于“二王”行草与汉隶碑刻,后遍访名师,于书法创作中逐渐形成“守正创新”的艺术主张,其作品既见传统法度的严谨,又透出现代审美的灵动,在当代书坛独树一帜。

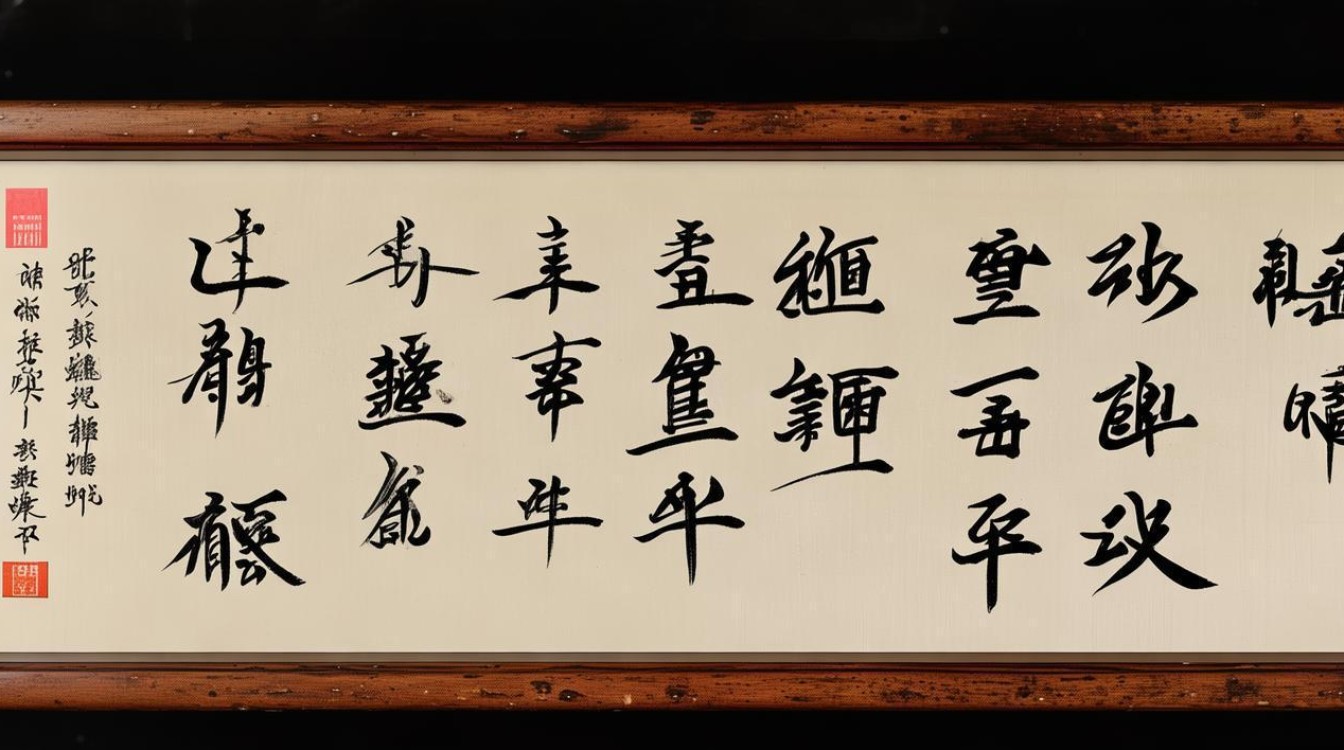

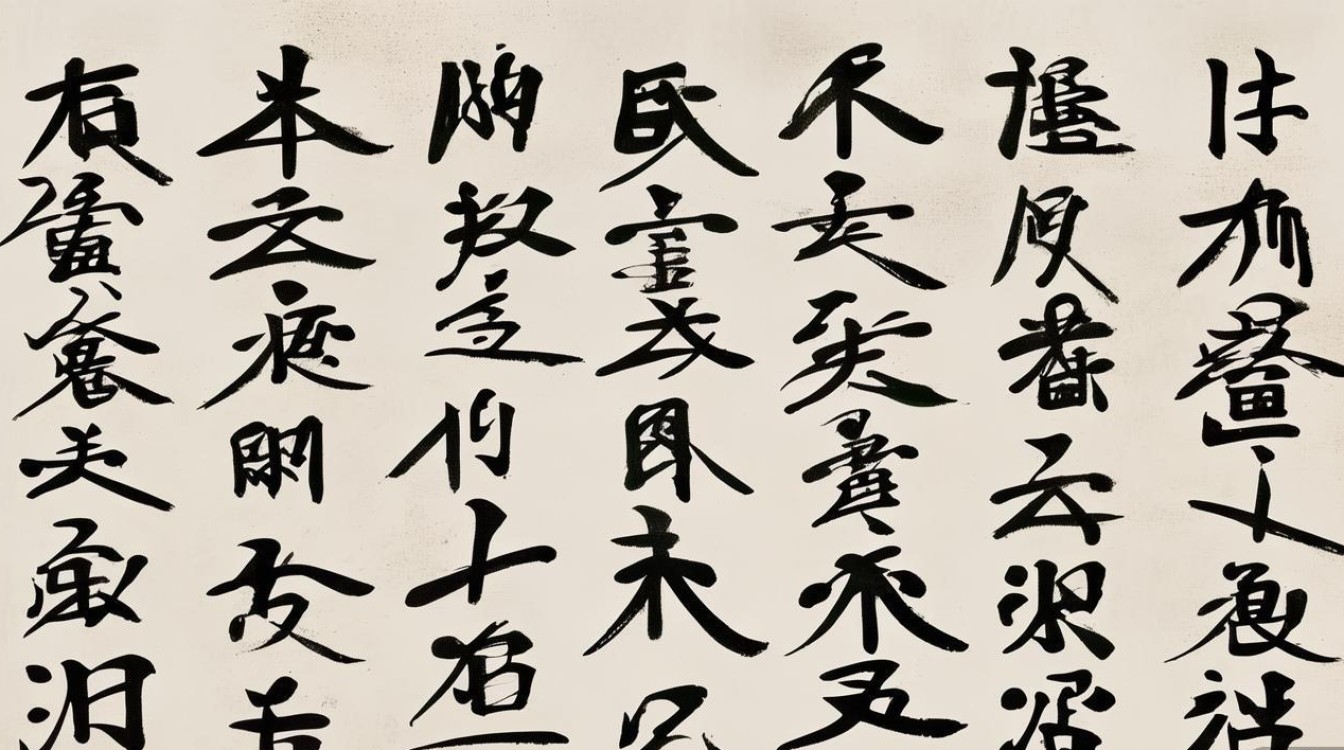

张彦林的书法创作涵盖篆、隶、楷、行、草五体,尤以行草与榜书成就最为突出,其行草书取法“二王”的流美飘逸,融合怀素草书的奔放与米芾行书的跌宕,用笔上讲究“屋漏痕”与“折钗股”的结合,线条圆劲中见骨力,疾徐间显节奏,结字上打破传统行草的平正布局,以欹侧取势,在险绝中求平衡,如《兰亭集序》临习册中,他将王羲之的“不激不厉”与个人情感的酣畅相融合,既保留了原作的雅逸,又注入了当代书家的生命张力,其隶书则从《曹全碑》的秀美与《张迁碑》的朴拙中汲取养分,用笔方圆兼备,结字扁平舒展,兼具汉风古韵与时代趣味,如近年创作的《心经》隶书作品,将宗教的静穆与书法的灵动结合,线条温润如玉,章法疏密有致,被誉为“当代隶书的新探索”。

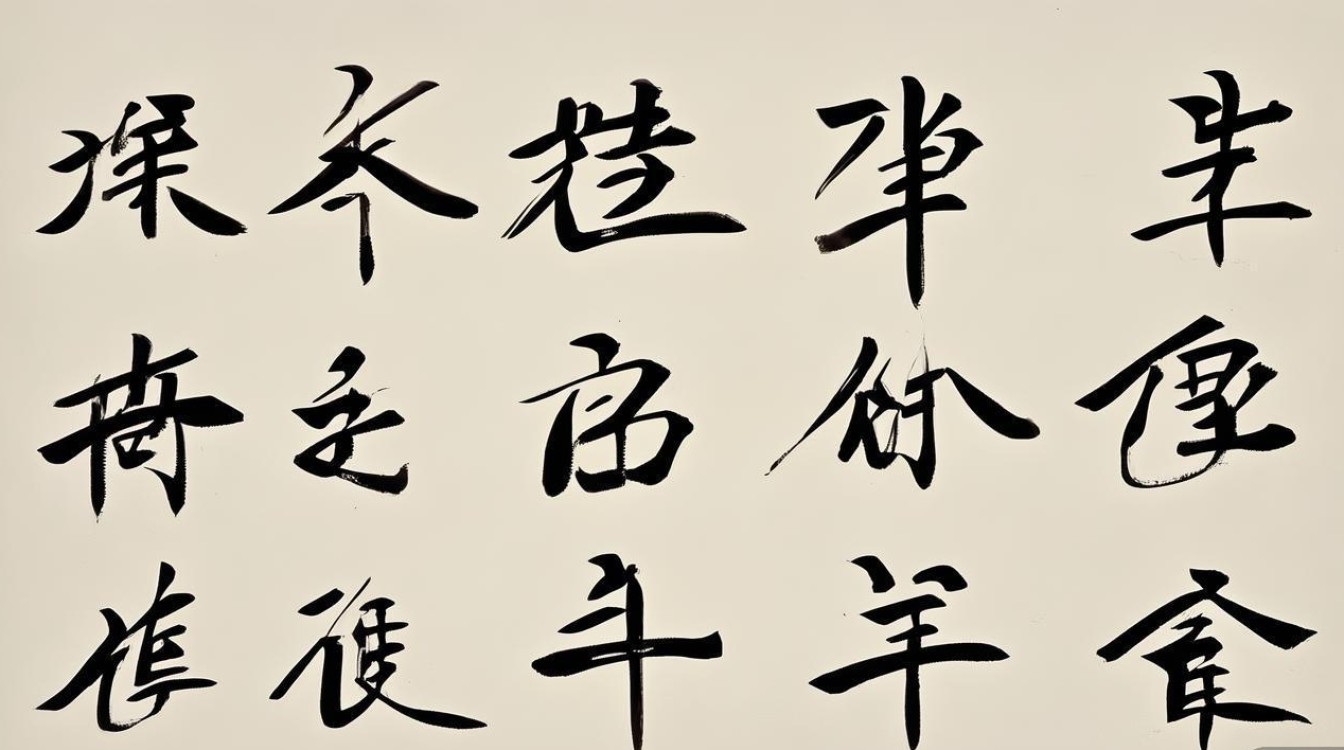

在榜书创作领域,张彦林更是以雄浑大气的风格著称,其榜书多以巨幅形式呈现,内容多为经典诗词与时代主题,如《沁园春·雪》《江山如此多娇》等,榜书用笔讲究“力透纸背”,以中锋行笔为主,辅以侧锋取势,线条如锥画沙、如印印泥,结字上追求“大巧若拙”,通过字形的大小、疏密、开合变化,营造出磅礴的视觉冲击力,例如为某重大场馆创作的“同心筑梦”榜书,单字面积达平方米以上,却能做到笔笔到位、字字精神,既体现榜书的庄重感,又不失笔墨的灵动性,成为其艺术理念的代表作之一。

张彦林的艺术成就不仅体现在创作上,更在于他对书法传承与创新的思考,他提出“笔墨当随时代,传统是根,创新是魂”的创作理念,认为书法艺术必须在尊重传统的基础上,融入当代人的审美情感与生活体验,为此,他一方面深入研究书法史论,出版《书法技法与临摹》《当代行草创作研究》等专著;另一方面积极探索书法与当代艺术的结合,如将书法元素融入公共艺术创作,通过装置、影像等形式拓展书法的表现边界,其作品多次参加全国书法展并获奖,被中国美术馆、国家博物馆等专业机构收藏,同时他还致力于书法教育,创办书法工作室,培养了一批青年书法人才,为书法艺术的传承与发展贡献力量。

张彦林书法的艺术特色可从书体、技法、意境三个维度进行系统梳理,具体如下表所示:

| 维度 | 特点描述 | 代表作品举例 |

|---|---|---|

| 书体风格 | 行草流美灵动,隶书古朴典雅,楷书端庄严谨,篆书浑厚苍劲,榜书雄浑大气 | 《赤壁赋》行草、《心经》隶书 |

| 技法表现 | 用笔方圆兼备,线条刚柔相济;结字险中求稳,章法疏密有致;墨色浓淡相宜,节奏疾徐有度 | 《沁园春·雪》榜书、《兰亭集序》临习 |

| 意境营造 | 传统笔墨功底深厚,融入现代审美意识;作品既有文人雅士的闲逸,又有时代精神的豪迈 | 《江山如此多娇》巨幅行草 |

在当代书法艺术面临“传统与现代”碰撞的背景下,张彦林以“守正创新”的实践为书坛提供了重要启示,他的作品不仅是对传统书法的致敬,更是对书法当代性的积极探索——既坚守书法作为“心画”的本质,强调笔墨中的人文精神与情感表达;又以开放的心态拥抱时代变化,让古老的书法艺术在当代焕发新的生命力,正如评论家所言:“张彦林的书法,是传统根脉在当代土壤中的自然生长,既有‘古意’,更有‘新声’,是连接书法历史与未来的重要桥梁。”

相关问答FAQs

Q1:张彦林书法的师承脉络是怎样的?对哪些古代书家影响最深?

A:张彦林书法的师承以“溯源碑帖、博采众长”为特点,早年师从当地书法名家,打下楷书基础;后入中国书法学院深造,系统研习书法史论,主攻“二王”行草与汉隶,他对古代书家中,王羲之的“中和之美”、颜真卿的“雄浑气度”、米芾的“率意天真”影响最深,同时吸收了孙过庭《书谱》的笔法理论与王铎的章法布局,形成了“以王为基,融唐宋之长”的个人风格,他对汉隶《曹全碑》的秀润与《张迁碑》的朴拙也多有借鉴,使其隶书兼具古韵与新意。

Q2:如何欣赏张彦林的书法作品?可以从哪些角度入手?

A:欣赏张彦林的书法作品可从三个层面入手:一是“笔法”,观察其线条的质感,如行草书中的“屋漏痕”是否自然,榜书中的“力透纸背”是否到位;二是“结字与章法”,看字形的变化与布局的疏密,如行草书的欹侧呼应、榜书的宏大开合;三是“意境与情感”,体会作品中传递的精神气质,如《心经》的宁静、《沁园春·雪》的豪迈,可结合其创作背景与艺术理念,理解其对“传统与创新”的平衡,从而更深入地感受作品的内涵与价值。