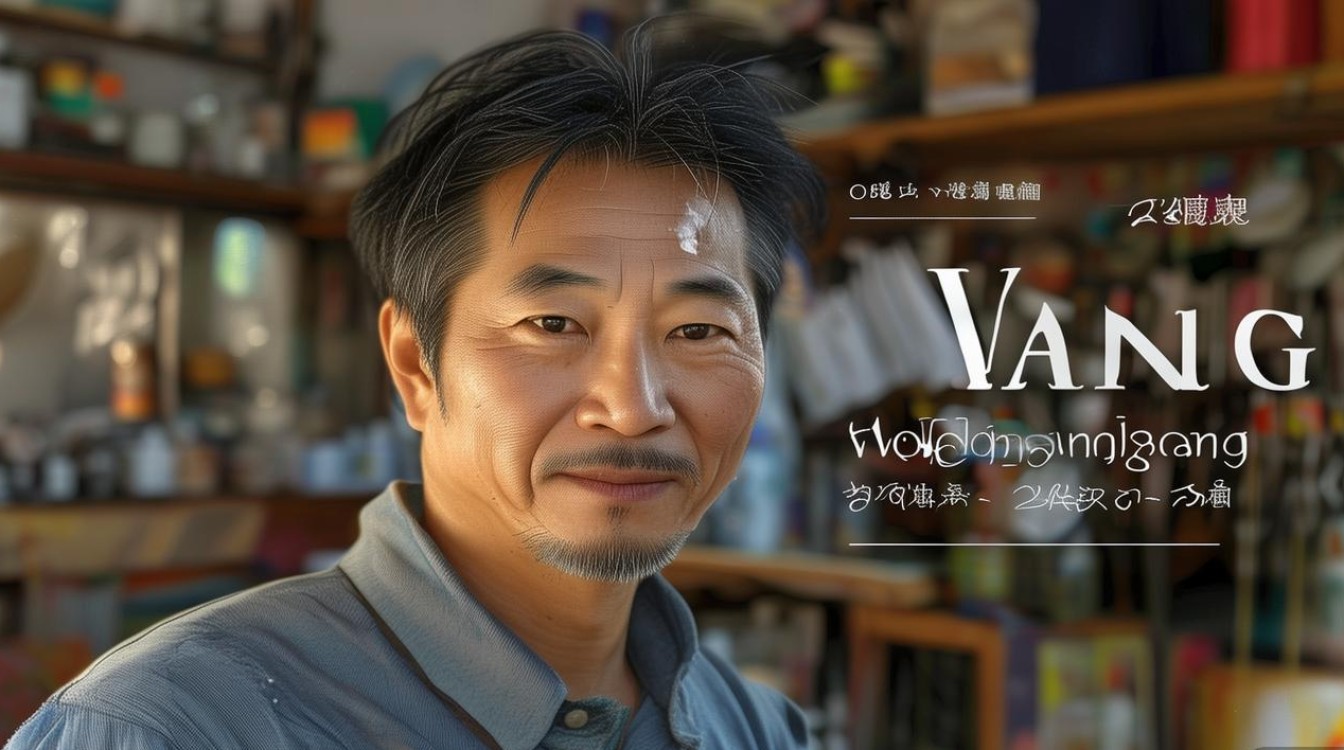

画家王洪刚,当代中国画坛颇具影响力的山水画家,1963年生于山东泰安,自幼浸润于泰山脚下的人文自然之中,对山石草木有着天然的亲近感,他的艺术创作以传统山水画为根基,兼收南北画派之长,既承袭宋元山水的雄浑苍茫,又融入现代审美意趣,形成了“气象宏大、笔墨灵动、意境深邃”的独特风格,在四十余年的艺术探索中,他始终坚持以“师古人、师造化、心源”为创作准则,将个人情感与自然山川熔铸笔端,作品多次入选全国美展并被多家美术馆、博物馆收藏,被誉为“当代山水画的中坚力量”。

王洪刚的艺术之路始于少年时期的启蒙,其父擅书法,常以“书画同源”训诫,他临摹《芥子园画谱》启蒙,后系统研习石涛、黄宾虹、李可染等大家的笔墨语言,青年时期考入山东艺术学院国画系,受教于著名山水画家张志民等先生,系统学习了传统山水的皴法、构图与设色技法,毕业后,他没有选择留居都市,而是重返泰山,在山间写生十余年,足迹遍布齐鲁大地的山川丘壑,积累了数万幅写生稿,这段经历让他深刻体会到“外师造化,中得心源”的真谛——传统笔墨并非程式化的符号,而是对自然生命力的提炼与升华,他的笔下,泰山之石的刚毅、黄河之水的奔腾、崂山云海的缥缈,都不再是客观景物的简单再现,而是经过心灵过滤后的“心象之境”。

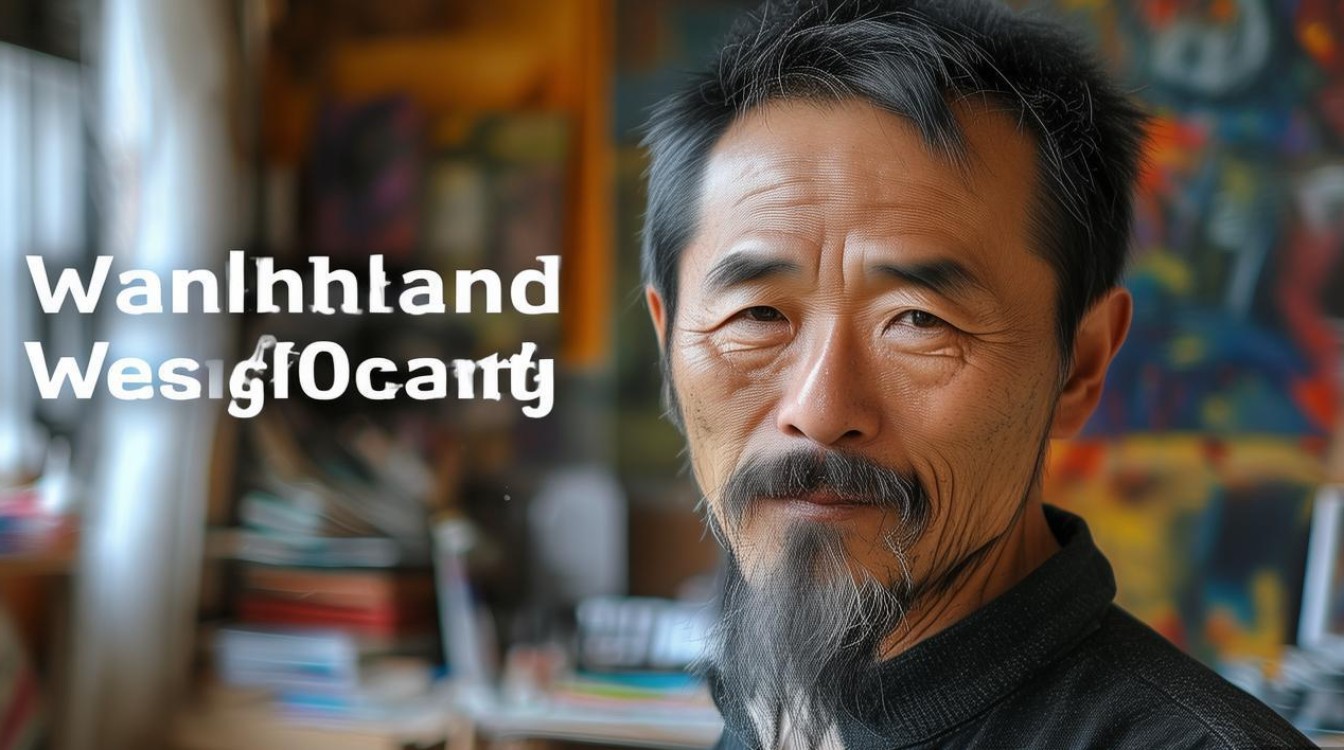

在艺术风格上,王洪刚的山水画以“浑厚”与“灵动”并重著称,他擅长运用“积墨法”与“破墨法”相结合的技法,通过层层积染与墨色交融,营造出山石的体积感与空气的湿度感;他以“写”代“描”,线条刚劲中见柔韧,无论是勾勒山峦的轮廓,还是描绘树木的枝干,都充满书写性的节奏与韵律,设色方面,他突破传统水墨山水的局限,适度引入赭石、花青、石青等矿物色,既保留了水墨的雅致,又增强了画面的视觉张力,形成“墨为主、色为辅,色不碍墨、墨不碍色”的和谐效果,其代表作《泰山松云图》,以泰山主峰为视觉中心,近景松柏以浓墨勾勒,枝干虬曲如铁;中景云雾以淡墨晕染,虚实相生;远景山峦则用积墨层层堆积,展现出“会当凌绝顶”的雄浑气象,而画面中一抹若隐若现的霞光,又为苍茫山川注入了温暖的诗意。

王洪刚的创作始终关注时代精神与传统文化的融合,他近年创作的《黄河魂》系列,以黄河为母题,通过壶口瀑布的奔腾激荡、九曲河道的蜿蜒曲折,表现中华民族生生不息的生命力,在技法上,他采用“大斧劈皴”表现黄河两岸山石的险峻,以“飞白笔法”勾勒水流的动态,再以朱砂、藤黄等暖色点缀,营造出“黄河之水天上来”的磅礴气势,评论家认为,他的作品“既见传统笔墨的根脉,又见当代审美的气息,是传统山水画在新时代的创造性转化”。

除了创作,王洪刚还致力于艺术教育与公益事业,他担任山东师范大学美术学院教授、硕士研究生导师,培养了一批青年画家;多次组织“书画下乡”“公益写生”活动,将艺术带进乡村校园;主编《当代山水画创作与研究》等教材,为传统艺术的传承与发展贡献力量,他常说:“画家不仅要用手画画,更要用心画画,用情画画,只有对传统心存敬畏,对自然充满热爱,对时代有所感悟,才能创作出有温度、有力量的作品。”

王洪刚艺术年表(部分)

| 时间 | 事件 |

|------------|----------------------------------------------------------------------|

| 1985年 | 毕业于山东艺术学院国画系,获学士学位 |

| 1996年 | 作品《泰山朝晖》入选“全国第八届美术作品展览”,获优秀奖 |

| 2008年 | 在中国美术馆举办“王洪刚山水画展”,《秋山问道图》被中国美术馆收藏 |

| 2015年 | 任山东师范大学美术学院教授、山水画研究所所长 |

| 2020年 | 《黄河魂》系列入选“新时代现实题材创作工程”,作品被中国国家博物馆收藏 |

| 2023年 | 主编《当代山水画笔墨语言研究》由人民美术出版社出版 |

相关问答FAQs

问:王洪刚先生的山水画中,泰山题材占据重要地位,他如何通过笔墨表现泰山的“五岳之首”气象?

答:王洪刚表现泰山题材时,并非简单描摹山形,而是抓住“雄、奇、险、秀”的核心特质,他通过“高远”与“深远”结合的构图,以主峰为视觉中心,辅以云雾、松柏等元素,营造出“登天”的崇高感;笔墨上,用“折带皴”表现泰山山石的层次感,以“浓墨点苔”增强山石的厚重,再以淡墨渲染云气,形成“实者虚之,虚者实之”的对比,泰山松云图》中,他通过松树的“动”与山石的“静”对比,云雾的“虚”与山峦的“实”呼应,既展现了泰山的雄浑,又赋予其灵动的诗意,让观众感受到“稳如泰山”的精神象征。

问:作为高校教师,王洪刚如何引导学生理解传统山水画的当代价值?

答:王洪刚常对学生说:“传统不是包袱,而是创作的源头活水。”他主张“三步走”的教学理念:第一步“临摹经典”,通过研习《富春山居图》《早春图》等传统名作,掌握笔墨技法的“法度”;第二步“写生自然”,带学生深入山川,观察光影、气候对景物的影响,将传统笔墨与写生感受结合,避免“为古人役”;第三步“个性创造”,鼓励学生在理解传统精神的基础上,融入当代生活体验与个人情感,探索山水画的新语境,他强调,当代山水画的“价值”不在于形式的新奇,而在于能否用传统语言表达当代人的精神世界,让古老的艺术在新时代焕发生机。