陈建胜书法,作为当代书坛中融合传统与创新的重要实践者,其艺术风貌以深厚的文化底蕴为根基,以多元的技法探索为羽翼,形成了兼具金石气韵与书卷气息的独特风格,他的书法创作不拘泥于单一书体,而是在篆、隶、楷、行、草五体之间游刃有余,同时注重笔墨当随时代的审美表达,既坚守书法艺术的文脉传承,又赋予其鲜明的时代精神。

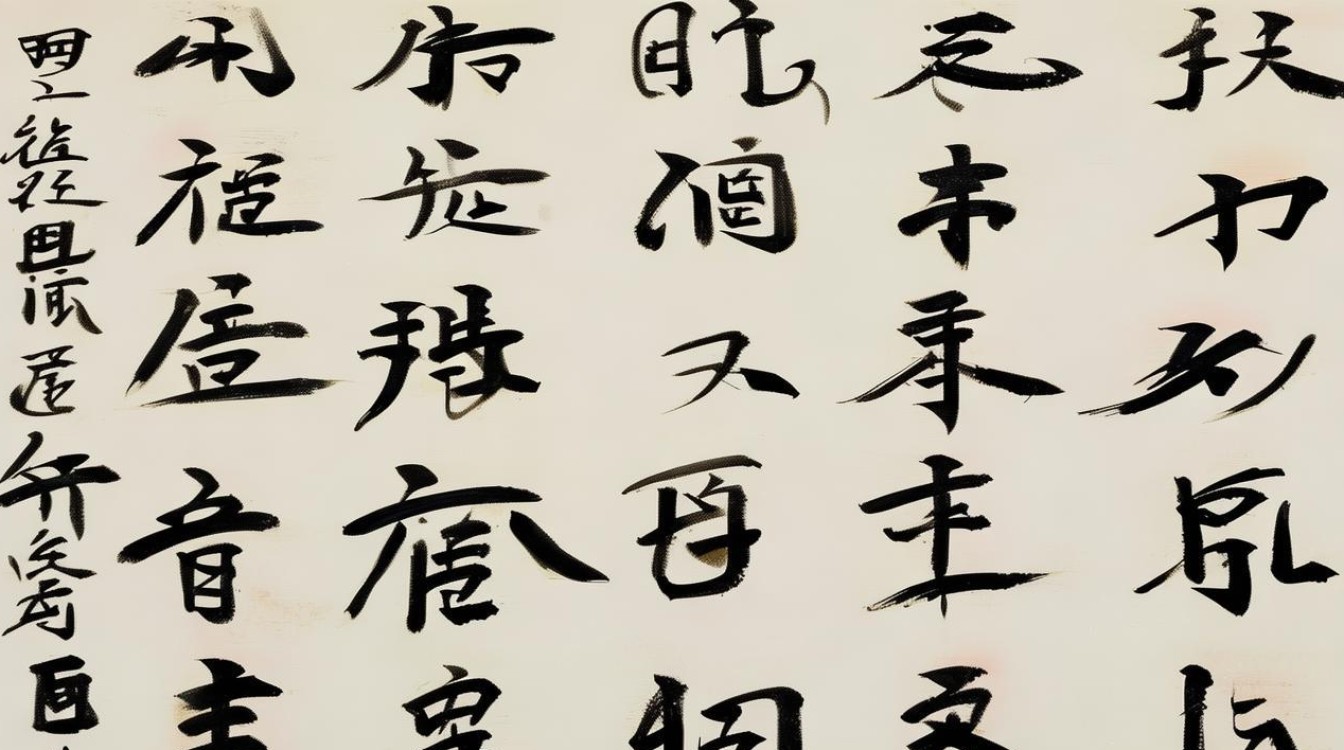

从艺术风格来看,陈建胜书法的核心特质可概括为“以古为师,以心为笔”,他早年遍临历代碑帖,从商周金文的浑厚雄健,到秦汉碑刻的朴拙大气,再到魏晋风流的潇洒飘逸,乃至唐法宋意的严谨与率真,皆深入堂奥,尤其在篆书与隶书领域,他既取《散氏盘》的错落奇崛,又融《张迁碑》的方劲古拙,结体上打破传统篆隶的对称均衡,以欹侧取势、疏密对比营造视觉张力,使古老的书体焕发出当代审美的新意,其行草书则根植于“二王”体系,兼取米芾的跌宕起伏与王铎的纵横开阖,用笔上提按分明、连带自然,线条如行云流水,节奏时而舒缓如歌,时而急促如鼓,在墨色的浓淡干湿变化中,展现出“书为心画”的情感张力。

技法层面,陈建胜书法的精妙之处在于对“笔墨语言”的极致锤炼,他提出“用笔为骨,墨法为肉,章法为魂”的创作理念,三者相辅相成,缺一不可,用笔上,他强调“屋漏痕”与“折钗股”的结合,中锋与侧锋互用,既保证线条的力道与韧劲,又通过侧锋的转折变化增添灵动与趣味;墨法上,善用“浓、淡、干、湿、焦”五墨,尤其在行草书中,常以枯笔飞白表现疾驰的动感,以浓墨重彩凸显关键字的分量,形成“墨分五彩”的层次感;章法上,打破传统行列的机械排列,通过字与字、行与行的疏密、大小、正欲对比,营造出“计白当黑”的虚实空间,使整幅作品如同一幅精心构图的水墨画,气韵生动,引人入胜。

陈建胜的艺术成就不仅体现在创作实践上,更在于他对书法教育的推广与文化传承的贡献,他长期从事书法教学工作,提出“技进乎道,道法自然”的教学理念,强调技法训练与人文修养并重,他认为,书法不仅是写字的艺术,更是文化修养的体现,因此要求学生在临摹碑帖的同时,广泛涉猎诗词、绘画、哲学等学科,提升综合素养,其教学风格严谨而不失灵动,善于从经典中提炼规律,从实践中归纳经验,培养了一批兼具传统功底与创新思维的青年书法人才,他还积极参与书法公益活动,走进校园、社区,通过讲座、展览等形式普及书法知识,让更多人感受汉字之美、书法之韵。

为更直观展现陈建胜书法的多维风貌,以下将其主要书体风格特征归纳如下:

| 书体 | 用笔特点 | 结体特征 | 代表作品风格倾向 |

|---|---|---|---|

| 篆书 | 中锋为主,线条圆劲浑厚 | 欹侧取势,打破对称均衡 | 融金文之奇与汉篆之朴 |

| 隶书 | 方圆兼备,蚕头燕尾分明 | 横平竖直,左右舒展 | 取《张迁碑》之古拙 |

| 楷书 | 笔画遒劲,法度严谨 | 结构匀称,重心平稳 | 兼颜柳之骨与赵孟頫之韵 |

| 行书 | 提按分明,连带自然 | 欹侧多姿,节奏明快 | 根植“二王”,融米芾之跌宕 |

| 草书 | 连绵流畅,一气呵成 | 简化笔画,气韵贯通 | 取法怀素、王铎之纵横 |

在当代书法语境下,陈建胜的创作始终坚守“守正创新”的艺术主张,他既反对脱离传统的“形式主义”,也反对泥古不化的“复古主义”,主张在继承传统精华的基础上,结合当代人的审美情趣与生活体验,探索书法艺术的新表达,他的作品既有“古意”,能让人感受到千年书法文脉的延续;又有“新意”,在形式与内涵上展现出对时代的思考与回应,这正是其书法艺术能够引起广泛共鸣的重要原因。

相关问答FAQs

问:陈建胜书法的“碑帖融合”具体体现在哪些方面?

答:陈建胜的“碑帖融合”并非简单的碑与帖的叠加,而是从精神内核到形式语言的深度结合,在用笔上,他以帖学的“圆润流畅”为基调,融入碑学的“方劲古拙”,如行书中既有“二王”的连带之美,又穿插魏碑的方折笔法,使线条刚柔并济;在结体上,打破帖学的端正严谨,吸收碑学的欹侧奇崛,通过疏密对比、大小错落打破传统行草的均衡感,形成“奇正相生”的视觉效果;在气韵上,他以帖学的“书卷气”为底色,融入碑学的“金石气”,使作品既有文人的雅致,又有雄浑的力量感,实现了“雅俗共赏”的艺术境界。

问:初学者学习陈建胜书法,应从哪些方面入手?

答:初学者学习陈建胜书法,建议分三步走:第一步,打牢基础,从楷书或隶书入手,可先临摹其楷书作品(如融合颜柳风格的楷书),掌握基本笔画与结体规律,再过渡到隶书(如《张迁碑》风格的临摹),体会“蚕头燕尾”的笔法与古朴的结体;第二步,学习行书,以“二王”行草为基础,结合陈建胜行书中的连带与节奏变化,重点练习用笔的提按与墨色的浓淡变化;第三步,尝试融合与创新,在掌握传统技法后,可结合陈建胜的“碑帖融合”理念,尝试在作品中融入碑学的笔法与结体,但需注意以帖学为根基,避免生硬嫁接,建议多阅读陈建胜的书法理论文章,理解其创作理念,避免盲目临摹,做到“临帖”与“读帖”相结合。