“天行健,地势坤”出自《周易》,原文“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物”,是中国传统文化中极具代表性的哲学命题,刚健与柔坤的辩证统一,深刻影响着中国人的精神世界,书法作为汉字的艺术表达,通过笔墨的浓淡、线条的刚柔、结构的疏密,将这一哲学内涵具象化为视觉作品,成为承载东方智慧的重要载体。

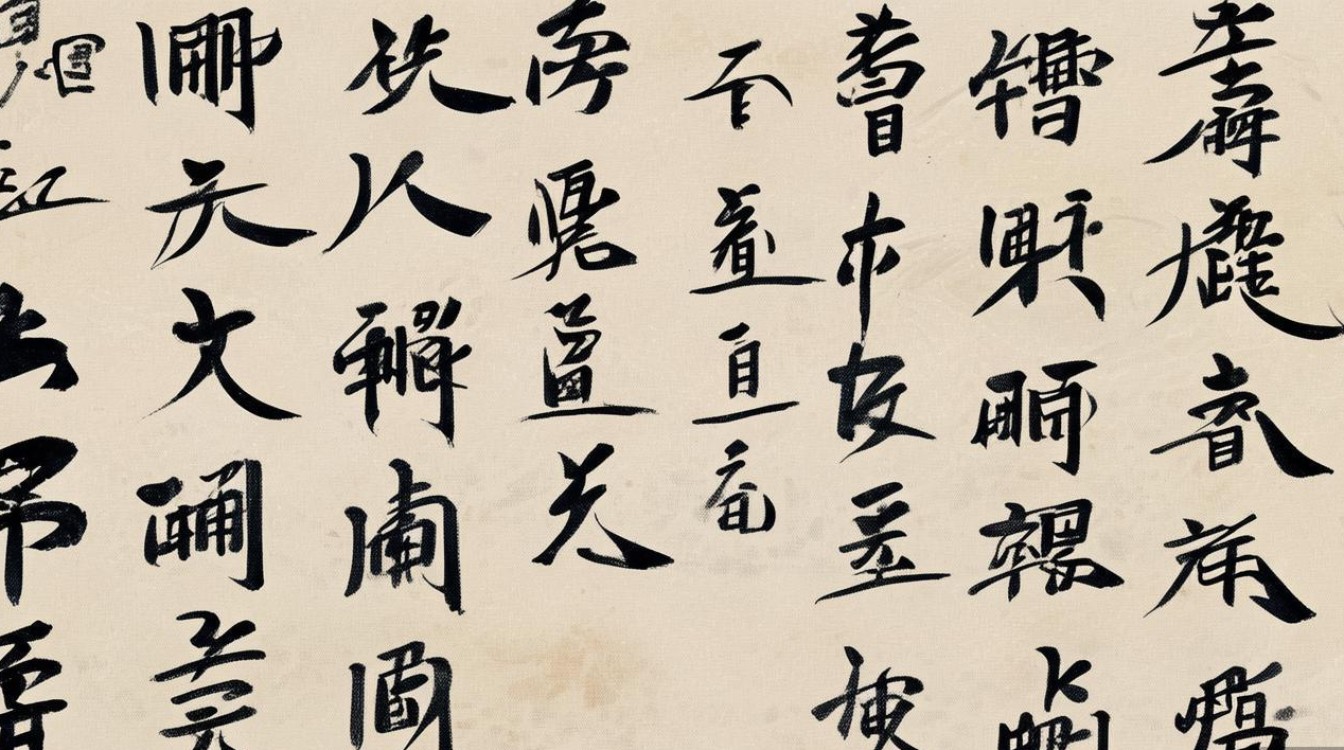

书法作品中,“天行健”的“健”多体现为笔法的劲挺、结构的动态与章法的贯通,笔法上,书家常以中锋行笔为主,辅以侧锋取势,如王羲之《兰亭序》中“之”字的转折,藏锋与露锋结合,既有内在的骨力,又有外在的流畅;颜真卿《祭侄文稿》则以沉郁顿挫的笔触,将悲愤之情化为刚健笔力,线条如锥画沙、屋漏痕,展现出“健”的坚韧与力量,结构上,“健”表现为欹正相生、动静结合,如行草书中单字的倾斜与平衡,既打破平正,又保持重心稳固,如同天道运行的不息与变化,如怀素《自叙帖》中“忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字”,字字如惊蛇入草,尽显动态之美,章法上,“健”体现为行气的贯通与节奏的明快,字与字、行与行之间呼应顾盼,如行云流水,一气呵成,如同天体运行的周而复始,生生不息。

“地势坤”的“坤”则多表现为笔法的浑厚、结构的包容与章法的沉稳,笔法上,书家常以藏锋为主,线条圆融厚重,如篆书《散氏盘》中线条的朴拙与凝重,如大地般承载万物;隶书《曹全碑》则以蚕头燕尾的笔法,线条舒展平和,展现出“坤”的宽厚与包容,结构上,“坤”体现为内擫外拓、中宫收紧而四肢舒展,如楷书《九成宫醴泉铭》中字形的方正严谨,重心下沉,如同大地般稳固;魏碑《张猛龙碑》则结合楷书的端庄与隶书的舒展,既有内在的筋骨,又有外在的浑厚,章法上,“坤”表现为虚实相生、疏密得当,如墨色的浓淡变化,字间的留白,如同大地容纳万物,既有实体的厚重,又有空间的空灵,如董其昌书法中“以淡为宗”的墨法,疏可走马,密不透风,展现出“坤”的包容与和谐。

书法创作中,“天行健”与“地势坤”并非割裂,而是刚柔并济、阴阳相生的统一,正如孙过庭《书谱》所言:“同自然之妙有,非运之所能成。”书家通过笔墨的刚柔变化,将天道的刚健与地道的柔坤融为一体,如苏轼《黄州寒食帖》,既有“行于所当行,止于不可不止”的流畅(健),又有“自我来黄州,已过三寒食”的沉郁(坤),情感与笔墨相融,展现出中国书法独特的哲学意蕴,以下是书法元素与“健”“坤”精神的对应关系:

| 书法元素 | “天行健”体现 | “地势坤”体现 |

|---|---|---|

| 笔法 | 中锋劲挺、露锋取势、力度刚劲 | 藏锋浑厚、侧锋沉稳、线条圆融 |

| 结构 | 欹正相生、动态平衡、笔画开张 | 内擫外拓、中宫收紧、字形方正 |

| 章法 | 行气贯通、节奏明快、疏密对比 | 虚实相生、墨色调和、整体包容 |

书法作品中的“天行健,地势坤”,不仅是笔墨技巧的展现,更是文化精神的传递,它教会人们既要如天道般自强不息、积极进取,又要如地道般厚德载物、包容宽厚,这种刚柔相济的智慧,至今仍对个人修养与社会和谐具有重要的启示意义。

FAQs

问:如何欣赏“天行健,地势坤”书法作品的哲学内涵?

答:欣赏此类作品需从笔法、结构、章法三个维度入手,笔法上观察线条的刚柔变化,“健”体现为劲挺流畅,“坤”体现为浑厚沉稳;结构上注意字形的动态与平衡,“健”如欹正相生,“坤”如内擫外拓;章法上感受整体的节奏与包容,“健”如行气贯通,“坤”如虚实相生,通过笔墨的视觉语言,体会“自强不息”与“厚德载物”的哲学统一,感受作品背后的文化精神。

问:初学者临摹“天行健,地势坤”主题书法作品时应注意哪些要点?

答:初学者应先掌握“健”与“坤”的基本笔法特征,临摹“健”的部分(如行草、颜体楷书),需注重中锋用笔,体会线条的力度与弹性,避免僵硬;临摹“坤”的部分(如篆书、隶书),需注意藏锋与圆转,线条追求浑厚沉稳,避免轻飘,结构上先从单字入手,把握“健”的动态平衡与“坤”的方正包容,再逐步过渡到章法的整体呼应,需多读帖、多观察,理解作品背后的哲学内涵,避免只重技巧而忽视精神表达。