河南画家张玉亭,是当代中原画坛颇具代表性的艺术家之一,他以河南深厚的文化土壤为根基,在艺术创作中不断探索传统与创新的融合,其作品既承载着中原大地的历史厚重感,又饱含对当代生活的细腻观察,形成了独特的艺术风貌。

张玉亭出生于河南一个文化底蕴深厚的家庭,自幼受中原文化熏陶,对家乡的山川风物、民俗风情有着深厚的情感,少年时,他师从当地名家学习传统绘画,从宋元山水的严谨法度到明清文人画的写意精神,打下了坚实的传统功底,青年时期,他考入美术学院系统接受专业训练,不仅深化了笔墨技法,更开阔了艺术视野,毕业后,他回到河南,深入太行山区、黄河沿岸、豫东平原等地写生,将自然造化与传统笔墨相结合,逐渐形成了自己的艺术语言,他的成长历程,既是对传统的敬畏与传承,也是对本土文化的挖掘与弘扬,这种“扎根生活、师法自然”的创作理念,贯穿其艺术生涯始终。

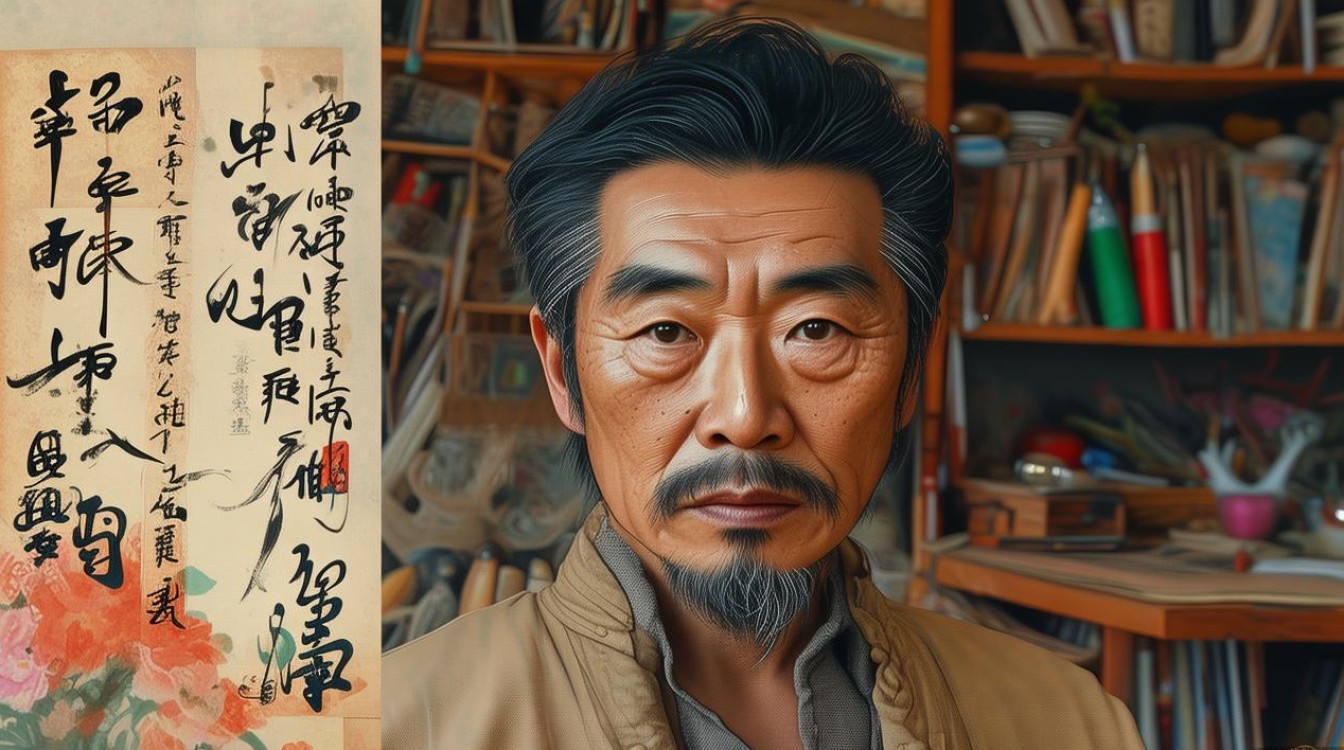

在艺术风格上,张玉亭的创作以山水画为主,兼擅花鸟、人物,其作品呈现出“浑厚苍茫中见灵动,质朴清新中含诗意”的特质,他注重笔墨的表现力,在继承“外师造化,中得心源”的传统基础上,将北方山石的雄浑与南方山水的灵秀相融合,创造出既有力度又不失温润的笔墨效果,在构图上,他常以“高远”“深远”相结合的视角,展现中原山川的磅礴气势,同时通过留白、点景等手法,营造出空灵悠远的意境,他笔下的黄河,不再是简单的自然景观,而是承载着民族精神的符号——用焦墨皴擦出河岸的肌理,以淡墨渲染出河水的奔腾,间或点缀几叶扁舟或岸边古树,既展现了黄河的雄浑壮阔,又传递出人与自然和谐共生的哲思,而在花鸟画创作中,他则多以中原常见的牡丹、石榴、麦穗等为题材,用没骨法表现牡丹的雍容华贵,用写意法描绘麦浪的金黄灿烂,赋予平凡事物以诗意的美感。

张玉亭的代表作品丰富且各具特色,大河东流》《嵩岳秋色》《中原麦熟时》等堪称其艺术生涯的里程碑。《大河东流》以黄河为母题,通过全景式的构图和丰富的墨色层次,展现了黄河从源头到入海的磅礴气势,画面中既有壶口瀑布的惊涛拍岸,也有中下游平原的舒缓开阔,被评论家称为“一部用笔墨书写的黄河史诗”。《嵩岳秋色》则聚焦河南名山嵩山,以秋日山林为背景,通过点染、皴擦等技法,表现了嵩山秋天的层林尽染与古刹幽深,作品既体现了对传统山水画“可行、可望、可游、可居”境界的追求,又融入了现代人对自然的审美体验。《中原麦熟时》是一幅充满生活气息的作品,画面以金黄的麦田为主体,点缀着劳作的农人和远处的村落,笔触轻松明快,色彩温暖明亮,展现了中原大地丰收的喜悦,传递出艺术家对家乡土地的热爱。

为了更清晰地展现张玉亭的艺术发展脉络,以下是其艺术分期与代表作品的简要梳理:

| 艺术分期 | 代表作品 | 艺术特点 |

|---|---|---|

| 早期(1980s-1990s) | 《黄河故道》 | 以写实为主,注重对自然景物的客观再现,笔墨较为严谨,体现传统技法的基础。 |

| 中期(2000s-2010s) | 《嵩岳烟雨》 | 融合传统与创新,构图趋于多元化,笔墨兼具力度与灵性,开始形成个人风格。 |

| 晚期(2010s至今) | 《中原麦浪》 | 以写意为主,强调情感表达与意境营造,色彩运用更加大胆,生活气息浓厚。 |

在艺术成就与社会影响方面,张玉亭的作品多次入选全国美术作品展并获奖,多幅作品被中国美术馆、河南省美术馆等专业机构收藏,他不仅是一位优秀的画家,还是一位积极的艺术教育家,长期在高校从事美术教学工作,培养了一批青年艺术人才,他常说:“艺术不能离开土地,离开生活,离开文化。”他始终以传承中原文化为己任,通过作品向世界展现河南的魅力,为中原美术的发展做出了重要贡献。

相关问答FAQs:

问:张玉亭的创作中,黄河题材为何占据重要地位?

答:黄河是中华民族的母亲河,河南作为黄河流域的核心省份,黄河文化深深植根于中原大地,张玉亭生长于黄河岸边,黄河不仅是他童年记忆中的自然景观,更是承载着民族精神与文化血脉的符号,他认为,黄河题材最能体现中原文化的厚重与坚韧,通过描绘黄河的奔腾、黄河沿岸的风土人情,既能表达对家乡的热爱,也能传递出民族自强不息的精神内核,黄河成为他艺术创作中反复探索的主题,不同时期的黄河作品也呈现出他艺术理念的演变与深化。

问:作为河南画家,张玉亭在传承与创新方面有哪些独特之处?

答:张玉亭的传承与创新体现在对传统笔墨的坚守与对当代生活的关照上,在传承上,他深入研究宋元以来的传统山水画技法,尤其推崇范宽的雄浑、黄公望的空灵,注重笔墨的“骨法用笔”和“气韵生动”,强调以传统技法承载文化精神,在创新上,他突破传统山水画的程式化表达,将中原大地的现代元素——如丰收的麦田、新建的桥梁、新农村的风貌等融入画面,使作品既有传统的笔墨韵味,又充满时代气息,他在色彩运用上大胆尝试,将西画的色彩理论与传统水墨相结合,增强了画面的视觉冲击力和感染力,形成了“传统为体,创新为用”的独特艺术路径。