李密,字令伯,西晋初年犍为武阳(今四川彭山)人,以《陈情表》名垂青史,其“乌鸟私情,愿乞终养”的至孝之情感动后世,作为文人,李密的书法艺术亦是其文化修养的重要体现,虽无确传世作品,但透过西晋书法的时代语境与文人书法的特质,仍可窥见其书法风貌的端倪。

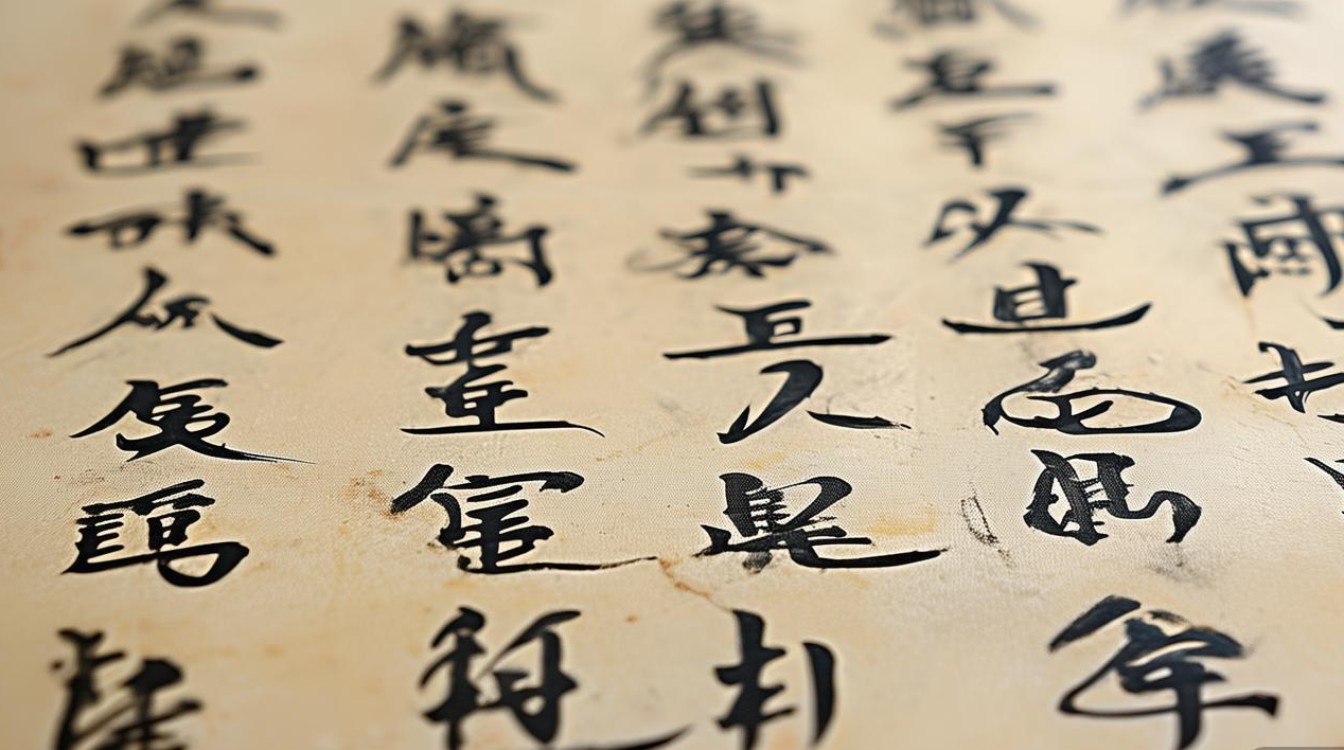

西晋书法处于由隶书向楷书过渡的关键时期,书法艺术逐渐摆脱实用功能的束缚,向审美自觉迈进,文人书法与专业书家的创作路径开始分化:专业书家如钟繇、卫夫人等,以技法创新推动书体演进;文人则更强调“书如其人”,将书法视为人格与情感的载体,李密身处其中,其书法必然受到时代风气的浸润,同时因个人经历与文学修养而呈现出独特气质。

从文献记载与文人书法的普遍特征来看,李密书法可能以“质朴自然”为基调,他出身寒微,早年丧父,母改嫁,由祖母刘氏抚养成人,颠沛流离的生活使其对情感的表达尤为真挚,这种“情真”或许会渗透到书法创作中,使其作品不刻意追求技巧的繁复,而是以笔触传递内心的质朴与恳切,正如《陈情表》语言平实却字字含情,书法可能同样呈现出“无意于佳乃佳”的自然之境,线条简练而富有张力,结构疏朗而不失法度,体现出文人书法“重神韵轻雕饰”的审美取向。

西晋书法的另一个显著特点是“尚意”与“实用”的结合,文人日常书写多用于书信、文稿,书法兼具实用性与抒情性,李密曾为蜀汉官吏,后仕晋,频繁的政务往来与人际交往使其书法必然承担实用功能,这种实用性要求书法清晰易识,而其文学修养又赋予其书写以文化内涵,可能形成一种“文质彬彬”的风格——既规范实用,又透露出文人的雅致,其书写内容若涉及《陈情表》等文稿,笔意间或许会流露出孝亲忠君的伦理情感,使书法成为人格与思想的延伸。

从时代书风影响来看,西晋初期钟繇的楷书已趋成熟,其“古朴典雅”的风格对文人书法影响深远,李密书法可能吸收了钟繇楷书的笔意,如横画的“蚕头燕尾”已趋简化,转为平直中见含蓄;点画沉稳,转折处自然圆融,体现出由隶入楷的过渡特征,文人书法的“写意”特质使其在技法上更注重“意到笔随”,而非刻意模仿书家范式,李密书法可能更强调个人情感与书写节奏的融合,笔触随情绪起伏而变化,时而舒缓(如述说祖母抚养之恩),时而凝重(如表达“辞不就职”的纠结),形成“以情运笔”的独特韵律。

后世对李密书法的直接评价虽不多见,但文人“书如其人”的传统观念,为我们提供了推断的依据。《晋书》称李密“有文才,口辩”,其文学成就与辩才均以“真”动人,书法作为其“心画”,自然也会延续这种“真”的特质,唐代张怀瓘《书断》论文人书法,强调“文则数言乃成其意,书则一字已见其心”,李密书法或许正是这种“一字见心”的典范——无需繁复技法,以真挚情感与深厚学养为骨,自然形成动人的艺术张力。

以下为西晋书法时代背景与文人书法特征的简要梳理:

| 时代特点 | 代表书家/作品 | 对文人书法的影响 |

|---|---|---|

| 隶书向楷书过渡 | 钟繇《宣示表》、卫夫人《笔阵图》 | 推动文人书体选择,楷书逐渐成为主流 |

| 文人自觉意识觉醒 | 王羲之早期作品(受西晋风影响) | 强调书法与人格、文学的结合,“书为心画”理念深化 |

| 实用与审美并重 | 简牍、书信手稿 | 文人书法注重日常书写中的情感表达与自然流露 |

李密书法虽未如《陈情表》般广为流传,但其作为文人书法的实践者,其价值不仅在于艺术技巧,更在于书法与人格、情感的深度融合,在书法史上,他或许不是开创书体的巨匠,却以“真”为魂,展现了西晋文人书法“文以载道,书以抒怀”的精神内核,为后世理解文人书法的审美特质提供了重要参照。

相关问答FAQs

问:李密有书法作品传世吗?

答:目前并无确凿的李密书法真迹传世,作为西晋文人,李密的主要成就在于文学,《陈情表》是其代表作,书法作品可能因年代久远或未刻意保存而失传,后世文献中亦无明确记载其书法作品,但文人书法传统中,书法是文人修养的体现,其书法风格可从其文风和时代背景中窥见一斑。

问:李密书法与《陈情表》的文风有何关联?

答:李密书法与其《陈情表》的文风在审美特质上高度契合。《陈情表》以“情真意切”著称,语言质朴自然,情感真挚动人,不事雕琢,作为文人书法,李密书法可能同样注重“书为心画”,笔触间流露其内心的孝心、诚朴与恳切,而非追求技巧的华丽,这种“以情驭笔”的特点,体现了文人书法“字如其人”的传统,书法与文学风格相互映照,共同塑造了李密的文化形象。