柳谦书法作为当代书法艺术领域的重要实践者,以其“守正创新”的创作理念,将传统笔墨精神与时代审美意识深度融合,形成了独具风貌的艺术体系,他的书法不仅是技法层面的探索,更是文化精神的载体,在传承中求突破,于经典中见个性,为当代书法发展提供了有价值的参照。

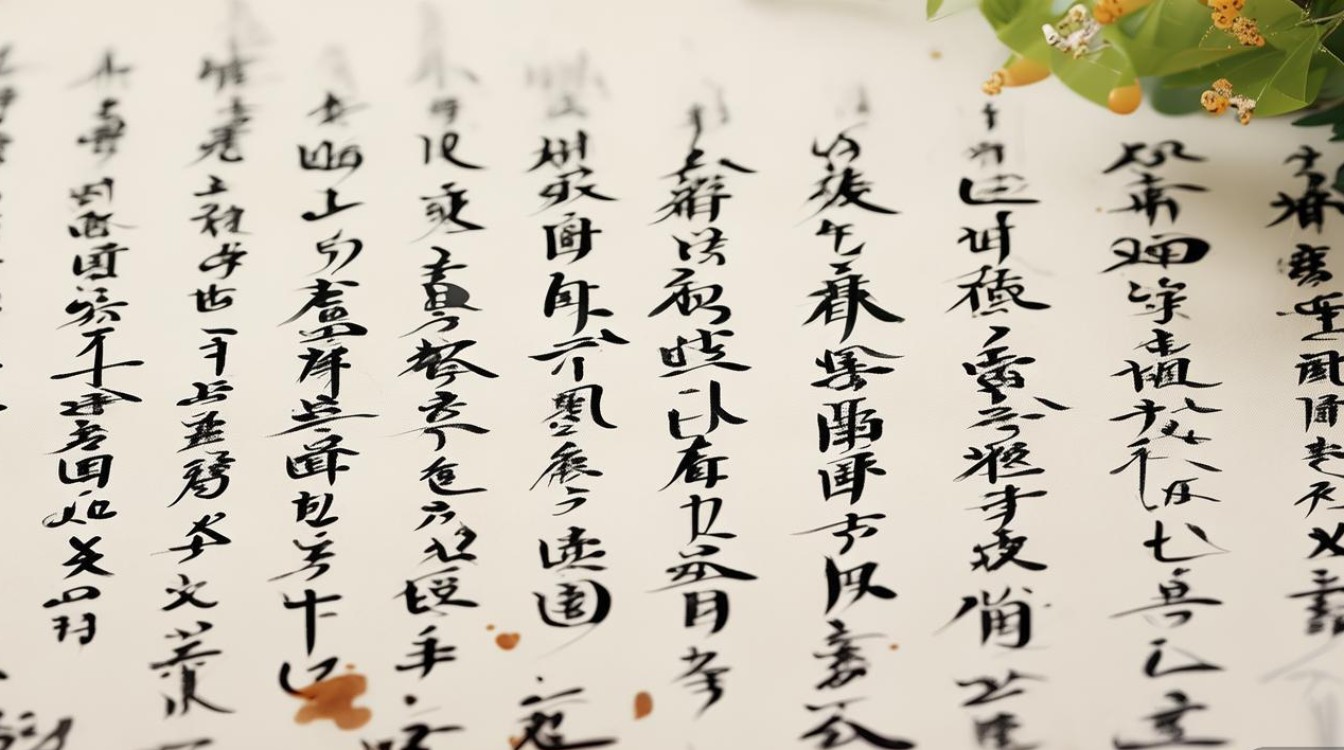

柳谦书法的风格特点可从笔法、结字、墨法、章法四个维度解析,其具体表现与艺术效果相辅相成,共同构建了作品的审美张力,以下为风格特点简表:

| 维度 | 具体表现 | 艺术效果 |

|---|---|---|

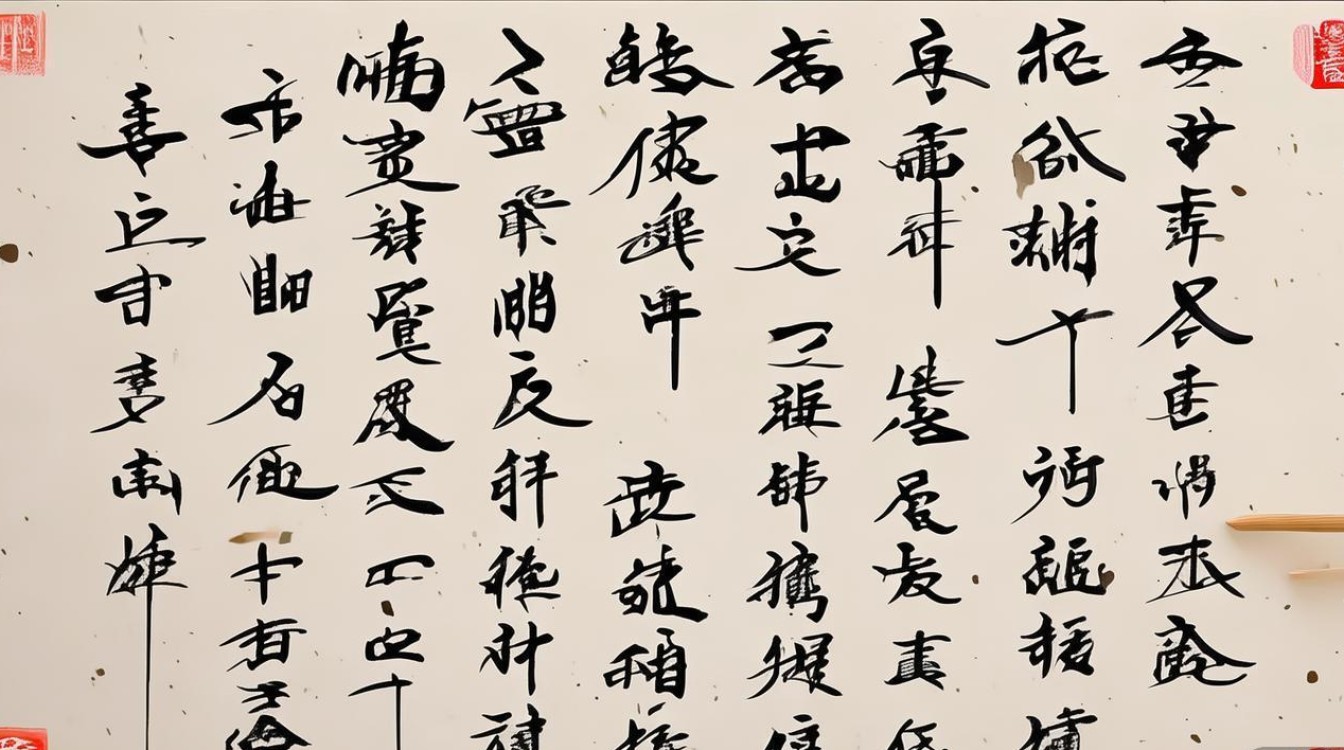

| 笔法 | 中锋立骨,侧锋取势,提按转折处见锋芒,线条兼具“屋漏痕”的浑厚与“折钗股”的劲健 | 力道内蕴而外显,刚柔相济,既含晋唐法度,又具书写时的自然节奏 |

| 结字 | 因字赋形,疏密有致,楷书端庄中见险绝,行书流动中求平衡,打破“平正匀称”的常规 | 平中寓险,险中求稳,字形既传统又现代,如“随形布势”般生动鲜活 |

| 墨法 | 浓淡干湿层次丰富,焦墨显骨力,淡墨生韵致,渴笔处见苍茫,润笔处显华滋 | “墨分五色”的视觉效果,增强画面空间感,形成“燥润相杂”的笔墨趣味 |

| 章法 | 行气贯通,计白当黑,正文与落款呼应,行距疏密有度,整体疏朗而不松散 | 虚实相生,节奏明快,如乐章般起伏有致,既有传统书法的“行云流水”,又具现代构成的形式美感 |

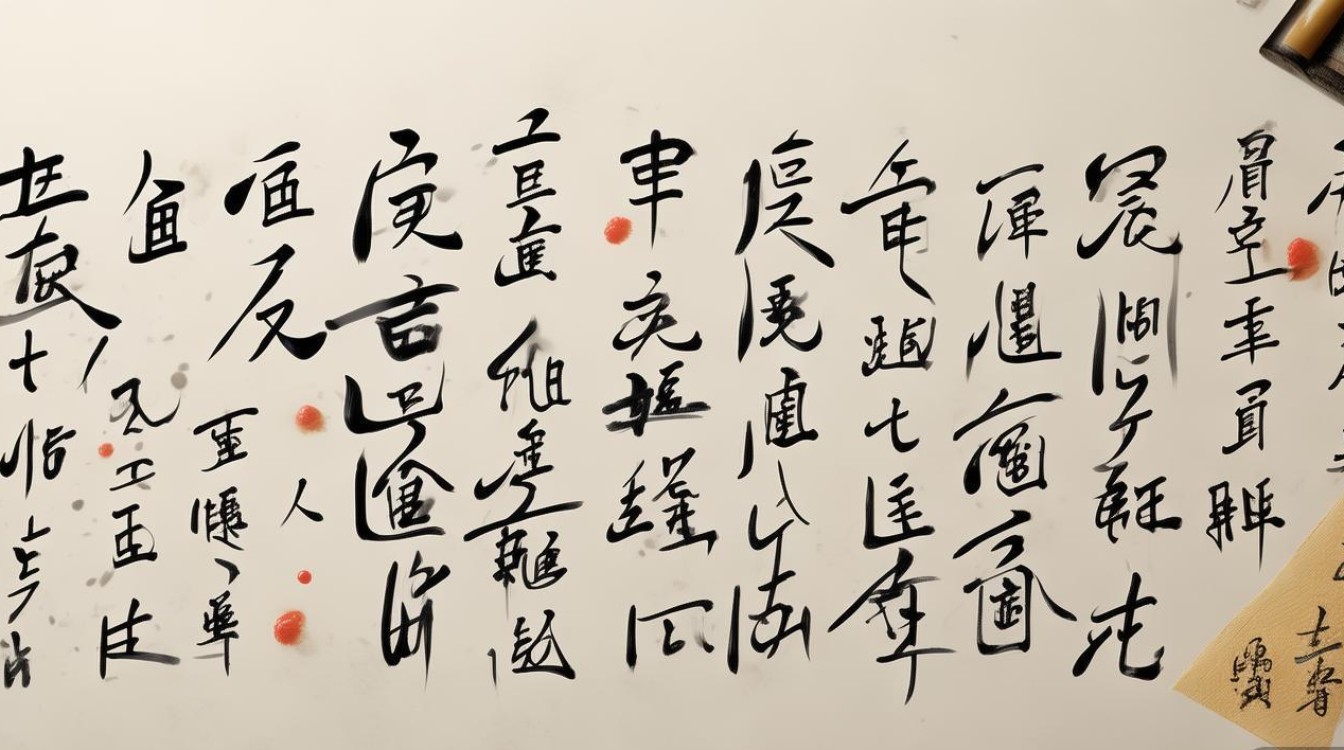

在技法层面,柳谦书法深植传统根基,早年遍临《兰亭序》《九成宫》《祭侄文稿》等经典碑帖,对二王的秀逸、颜真卿的雄浑、米芾的洒脱均有深入研习,但他不满足于“形似”,而是追求“神似”与“心似”的统一,他在行书中融入章草的简率笔意,使线条更具跳跃感;在楷书中吸收隶书的横画波磔,增强字体的古朴意味,其用笔强调“屋漏痕”与“锥画沙”的结合,既追求线条的厚重质感,又保持行笔的自然流畅,避免刻板与油滑,墨法上,他善用宿墨,通过墨色的渗透与晕染形成斑驳效果,赋予作品岁月感,同时结合淡墨的空灵,营造出“浓不痴肿,淡不浮薄”的墨韵境界,使画面既有层次感,又不失整体气韵。

柳谦的艺术成就不仅体现在创作层面,更体现在其对书法文化的推广与教育,他的作品多次入选全国书法篆刻展、中国书法兰亭奖等重要展览,并被故宫博物院、中国美术馆等专业机构收藏,成为当代书法艺术的代表性作品之一,作为书法教育家,他提出“技进乎道,艺通乎心”的教学理念,强调技法训练与文化修养并重,在教学中,他注重引导学生临摹经典的同时,鼓励观察生活、体悟自然,将个人情感融入笔墨,避免成为“抄书匠”,其出版的《柳谦书法集》《楷书临帖与创作十讲》等著作,系统梳理了传统书法技法的精髓,并结合自身创作经验,为书法爱好者提供了清晰的学习路径。

在当代书法语境下,柳谦的实践具有重要的启示意义,他打破了“传统与现代”“继承与创新”的二元对立思维,证明传统技法并非一成不变的教条,而是可以在时代审美中焕发新的生命力,他的作品既有文人书法的书卷气,又具现代视觉艺术的张力,通过章法的重构、墨法的创新,使书法从“案头把玩”走向“展厅陈列”,同时保留了书法作为“心画”的精神内核,他强调书法是“文化的载体”,而非单纯的“技巧展示”,这一理念引导后学在关注笔墨技法的同时,更要重视文化积累与思想表达,使书法创作真正成为连接传统与当代的桥梁。

柳谦书法的价值,在于他以敬畏之心对待传统,以创新之志开拓未来,使古老的书法艺术在当代焕发出新的光彩,他的作品不仅是笔墨的艺术,更是文化的传承与精神的延续,为书法在新时代的发展提供了可资借鉴的范本。

FAQs

问题1:初学者学习柳谦书法,应从哪些作品入手?

解答:初学者建议从柳谦的楷书作品入手,如《楷书千字文》或《心经》临帖册,这些作品结字规范,笔法清晰,有助于掌握中锋用笔、结构布局的基础,待楷书基础稳固后,可过渡到其行书作品,如《兰亭序临创结合册》,重点学习其行笔节奏与章法处理,可结合其《书法技法讲义》中的理论解析,理解“以心运笔”的创作理念,避免单纯模仿形貌,注重体会线条的力感与气韵的贯通。

问题2:柳谦书法中的“创新性”具体体现在哪些方面?

解答:柳谦书法的创新性主要体现在三方面:一是书体融合,他将楷书的端庄、行书的流畅与章草的简率结合,形成“楷中有行,行中有草”的独特风格;二是墨法突破,在传统浓淡墨基础上,创新性运用宿墨与冲墨技法,通过墨色渗透形成斑驳肌理,增强作品的岁月感与视觉层次;三是章法重构,打破传统“竖成行、横成列”的固定模式,通过疏密对比、虚实穿插,形成更具现代构成意识的布局,同时保留传统书法的行气贯通,使作品既符合展厅艺术的视觉需求,又不失笔墨韵味。