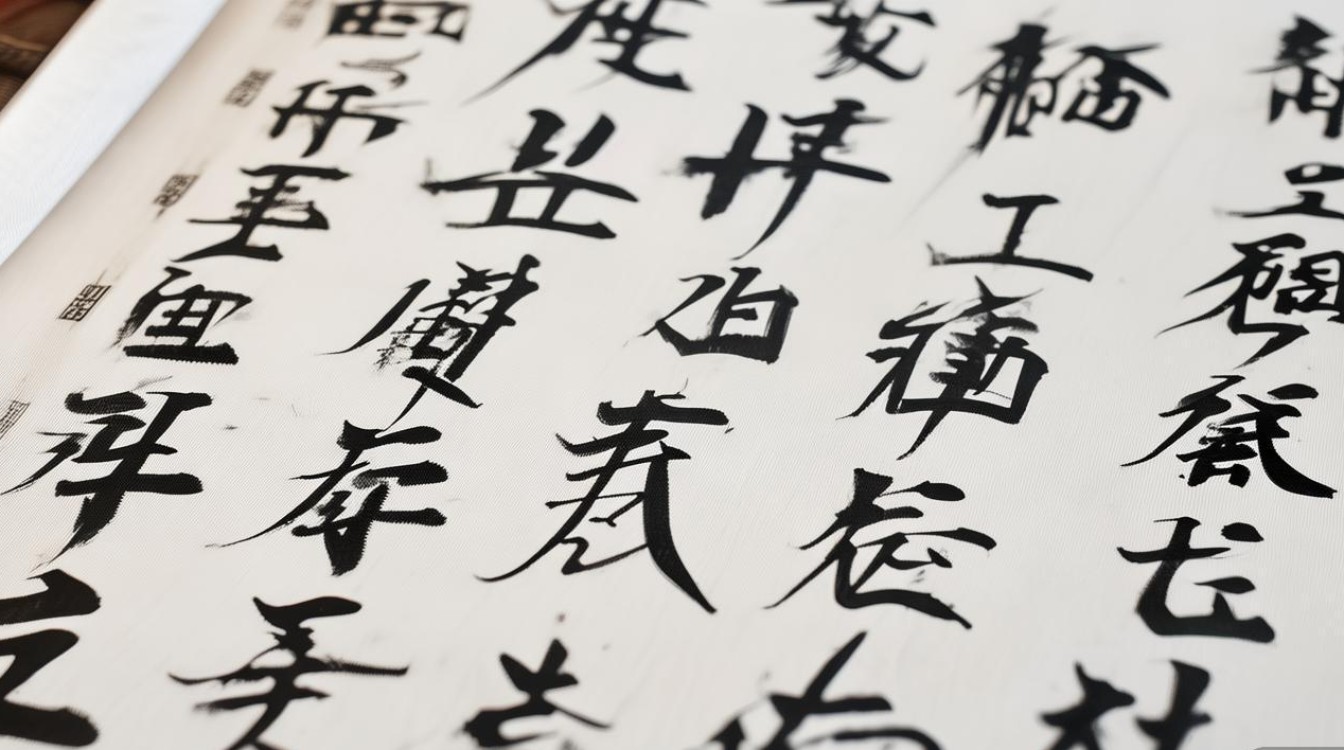

李文艺书法作为当代书坛中颇具个人风貌的艺术实践,其创作根植于传统沃土,又融入时代审美,形成了兼具法度与性灵的独特风格,他深耕书法多年,诸体皆能,尤以行草、隶书见长,作品既承袭了经典碑帖的笔墨精髓,又通过个性化的语言表达,展现出对传统书法精神的当代诠释。

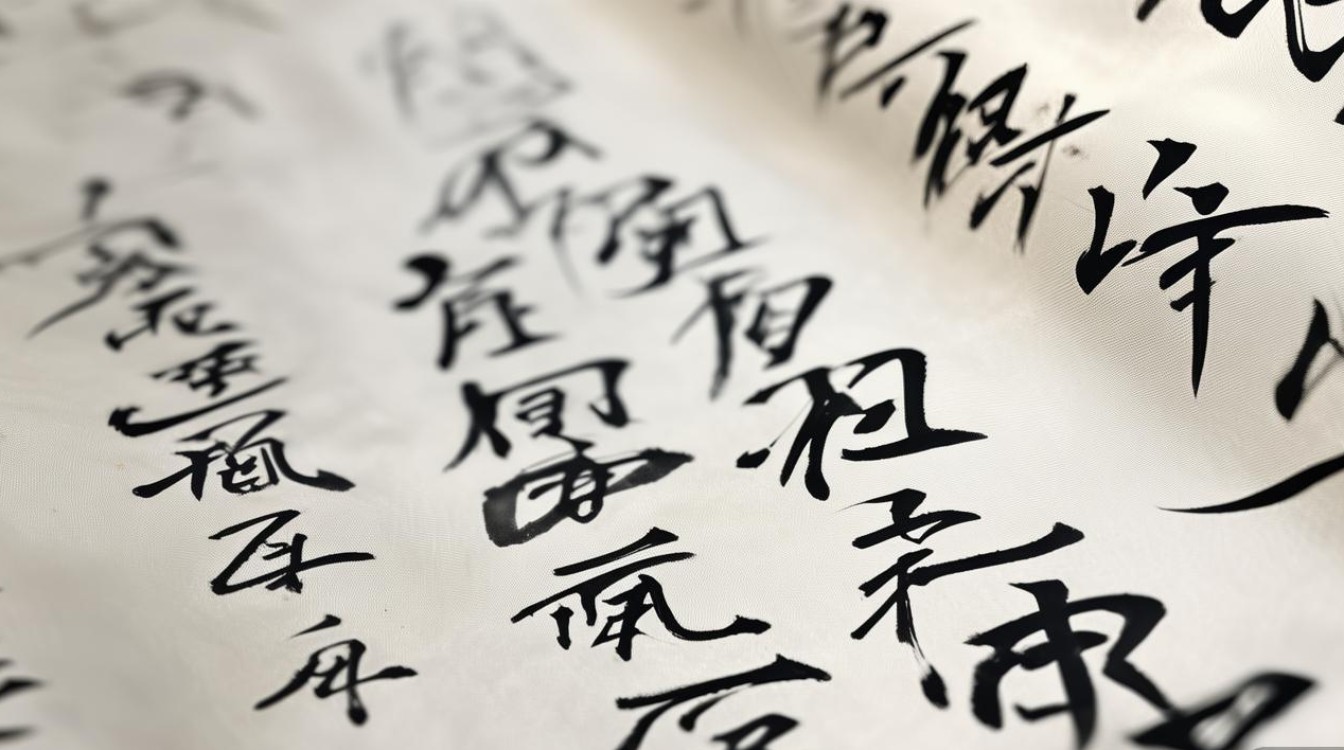

在艺术风格上,李文艺书法呈现出“以古为新、以意驭形”的鲜明特质,其行草作品取法“二王”的飘逸洒脱,兼收米芾的跌宕奇崛,孙过庭的草书理论亦对其章法布局影响深远,用笔上,他讲究“屋漏痕”“折钗股”的中锋用笔,线条圆劲遒劲,力透纸背,同时辅以侧锋取势,形成刚柔并济的节奏变化,结字则打破传统书体的固有框架,在欹正相生、疏密对比中营造动态平衡,如“飞白”笔法的巧妙运用,既保留了书法的书写性,又增添了空灵通透的视觉效果,隶书创作方面,他避开时人常见的“蚕头燕尾”程式化表达,转而追溯《张迁碑》《石门颂》的朴拙气象,用笔方圆兼备,结字内紧外松,字形方正中见险绝,线条厚重中显灵动,赋予了隶书这一古老书体以当代生命力。

李文艺的书法创作注重“技进乎道”的修行,他认为书法不仅是笔墨技巧的展现,更是文化修养与人格精神的投射,其作品始终贯穿着“书为心画”的创作理念,无论是书写古典诗文,还是自作诗词,皆能通过笔墨的浓淡干湿、字形的开合聚散,传递出作者的情感温度与精神追求,其行草作品《兰亭集句》中,他以流畅的行气贯通全篇,字与字之间顾盼生姿,行与行之间虚实相生,既保留了王羲之原作的雅逸之气,又通过笔势的加快与墨色的变化,注入了当代书家的奔放情思,呈现出“古意新姿”的双重审美维度。

从技法体系来看,李文艺书法的成熟离不开对传统的深度研习与系统梳理,他早年遍临篆、隶、楷、行、草诸体,从《泰山刻石》的端庄、《曹全碑》的秀逸到《祭侄文稿》的悲愤、《寒食帖》的苦涩,在经典碑帖的笔墨浸润中打下了坚实的技法基础,他尤其强调“临帖”与“创作”的辩证关系,主张“察之者尚精,拟之者贵似”,认为只有深入传统肌理,才能准确把握书法的内在规律,在此基础上,他提出“以我观物,物皆著我之色彩”的创作观,主张在继承中求变,将个人审美趣味与时代精神融入笔墨,形成“师古而不泥古”的独特风格。

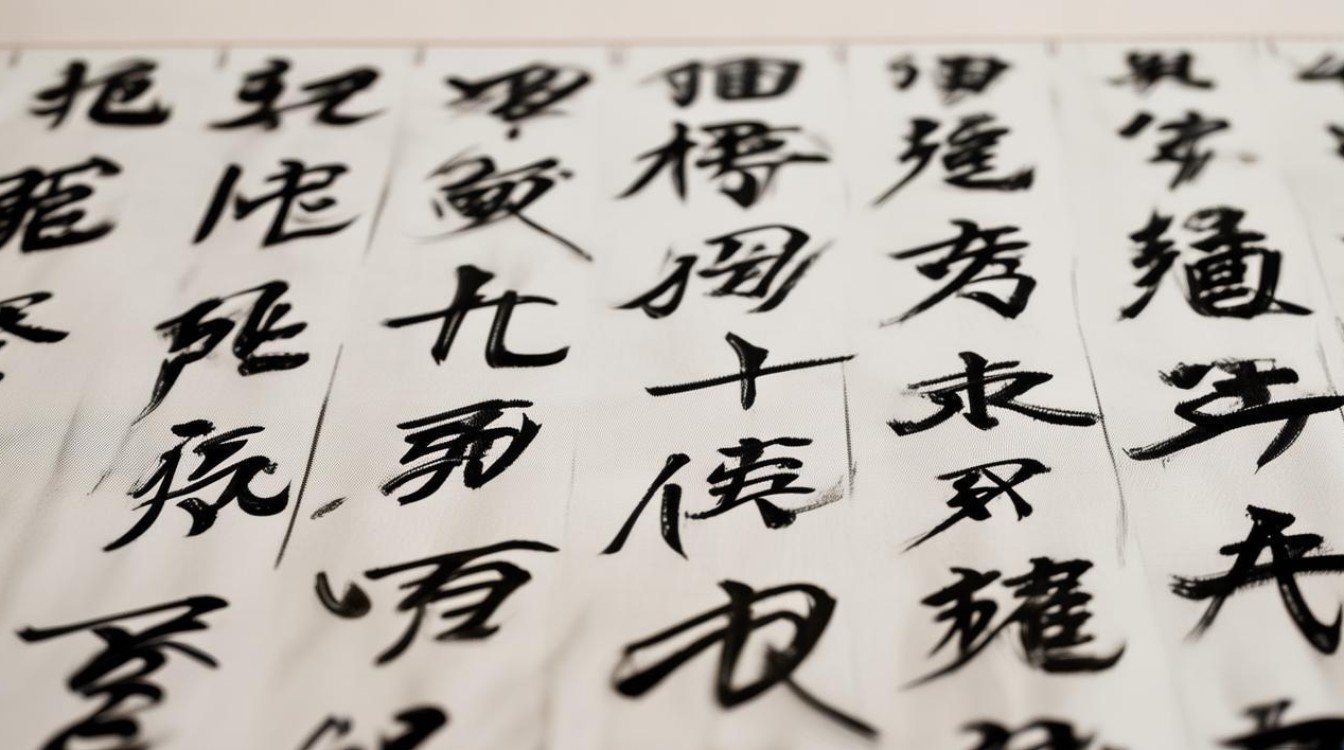

以下为李文艺书法代表作品及艺术特色简表:

| 作品名称 | 书体 | 艺术特色 | |

|---|---|---|---|

| 《赤壁怀古》 | 行草 | 苏轼《念奴娇·赤壁怀古》全词 | 笔势连绵跌宕,墨色浓淡相宜,结字大小错落,既有“二王”的雅逸,又具米芾的奇崛,情感表达奔放而内敛 |

| 《德不孤》 | 隶书 | “德不孤,必有邻” | 取法《张迁碑》的方笔用笔,字形方正古朴,线条厚重凝练,章法上打破传统隶书的横向排列,采用纵向疏密对比,彰显拙中见巧的艺术趣味 |

| 《心经》 | 楷书 | 《般若波罗蜜多心经》 | 楷书作品以欧体为骨,融入褚体的灵动,用笔方圆兼备,结字严谨端庄,笔画间蕴含行书的流动气息,展现出“楷中见行”的微妙平衡 |

在书法教育与文化传播方面,李文艺亦不遗余力,他长期从事书法教学工作,主张“技道双修”,既注重笔墨技法的传授,更强调文化素养的提升,通过举办书法讲座、开设公益课堂、出版技法教程等形式,他将自己的创作经验与艺术见解分享给更多爱好者,推动了书法艺术的普及与发展,其教学理念强调“因材施教”,根据学员的不同特点制定个性化学习方案,引导学生在传统与创新的平衡中找到属于自己的书法语言。

李文艺书法的价值不仅在于其艺术形式的创新,更在于其对传统书法精神的坚守与弘扬,在当代书坛多元发展的背景下,他以清醒的文化自觉和坚定的艺术追求,证明了传统书法并非静止的标本,而是可以与时代同频共振的鲜活生命,其作品既有对经典的敬畏之心,又有对创新的探索之勇,为当代书法的发展提供了有益的启示。

FAQs

问:初学者学习李文艺书法,应从哪些方面入手?

答:初学者可先从其隶书作品入手,如《德不孤》,感受其方笔用笔与结字的朴拙之美;再临习其行草作品中线条的流畅与章法的疏密变化,注意“中锋用笔”与“提按转折”的基本技法,建议结合其临帖心得与理论文章,理解“以古为新”的创作理念,在临摹中逐步融入个人感悟,避免单纯模仿外在形态。

问:李文艺书法作品中“传统”与“创新”的关系如何体现?

答:李文艺书法的“传统”体现在对经典碑帖的深度研习,如用笔取法“二王”的雅逸、隶书追溯《张迁碑》的古拙,这是书法艺术的“根”;“创新”则表现为对传统技法的个性化运用,如打破隶书横向排列的章法、行草作品中墨色的浓淡对比与字形的动态开合,这是书法艺术的“魂”,二者并非对立,而是“守正”基础上的“出新”,通过传统技法的当代表达,赋予书法艺术新的生命力。