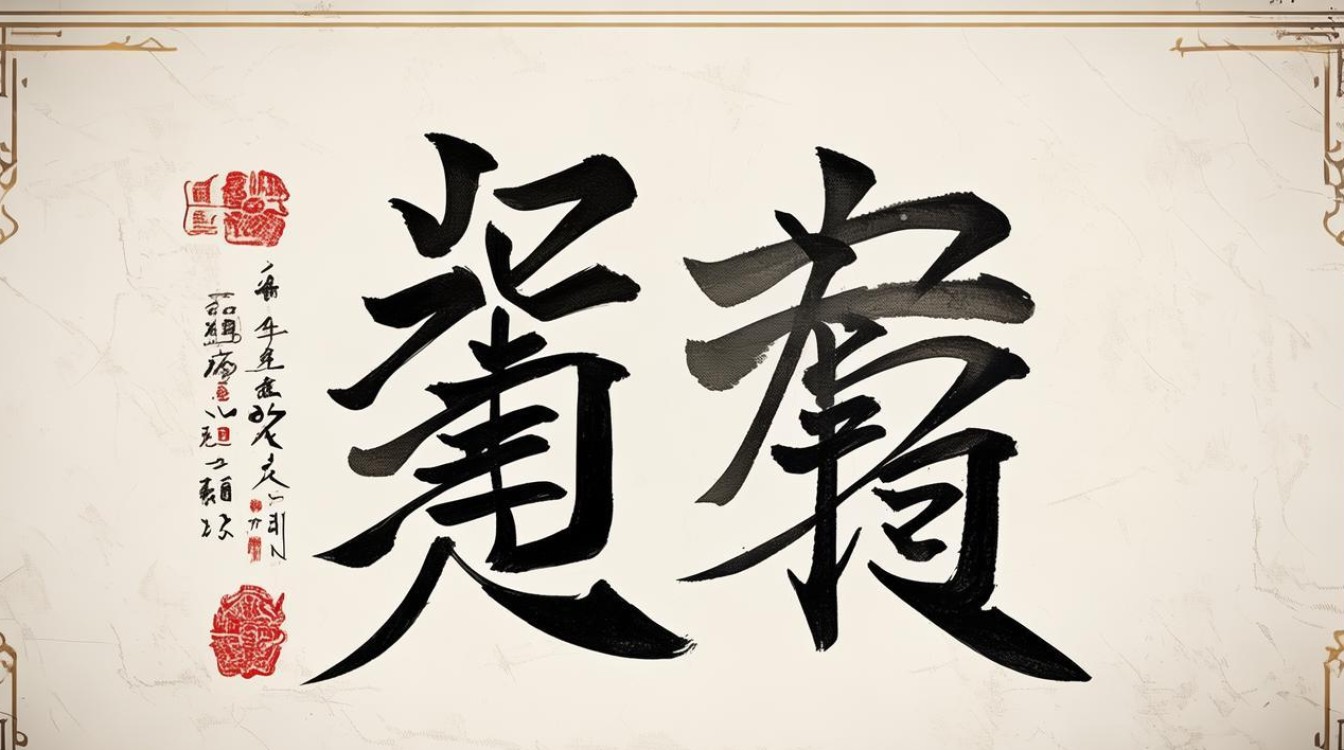

“既”字作为汉字中的常用字,其书法承载着丰富的文化内涵与艺术表现,从字形演变来看,“既”字最早见于甲骨文,像人食毕转背之形,本义为“完成、结束”,后引申为“既然、已经”等义,这一字源特征为书法创作提供了独特的叙事性——书法家需在笔墨间传递“事毕”的圆满感与时间的流动感。

在书写技法上,“既”字为左右结构,左“旡”(无)右“卩”,需把握“穿插避让、平衡对称”的原则,左部“旡”以三横一撇为主,首横宜短,次横略长,末横向右伸展作承载之势;撇画需刚劲有力,起笔藏锋,出笔轻快,避免臃肿,右部“卩”形似人跪坐,横折要方中带圆,折笔处内擫含蓄,竖画向左下倾斜,与左部形成“抱合”之势,整体重心稳固,历代书家对“既”字的结构处理各有心得:欧阳询《九成宫》中“既”字左密右疏,横画间距均匀,显峻拔之姿;颜真卿《颜勤礼碑》则左部横画粗壮,右部“卩”的竖画外拓,体现雄浑之气;赵孟頫《胆巴碑》以行书写“既”,牵丝连带自然,左部末笔与右部首笔呼应,流畅中见雅致。

不同书体对“既”字的表现各有侧重,篆书中,“既”字线条匀称,结构对称,保留甲骨文的象形意味,如《泰山刻石》中“既”字左右两部分等宽,弧线圆转,古朴典雅,隶书则变圆为方,左部“旡”的横画末端挑出波磔,右部“卩”的竖画作蚕头燕尾,如《曹全碑》中“既”字,横势舒展,具庄重之美,楷书讲究法度,需严守比例,如柳公权《玄秘塔碑》中“既”字,左部撇画锐利,右部折笔刚硬,清劲挺拔,行书则打破横平竖直的限制,通过笔画的连带与简化增强动感,如王羲之《兰亭序》(摹本)中“既”字,左部末笔与右部横画自然相连,一气呵成,草书更是极致简化,“既”字常以符号化笔法表现,如怀素《自叙帖》中“既”字,几笔连贯,气势奔放。

为更直观对比不同书体“既”字的书写特点,可参考下表:

| 书体 | 结构特征 | 笔画特点 | 风格代表 |

|---|---|---|---|

| 篆书 | 左右对称,线条均匀 | 圆转流畅,无起收笔 | 《泰山刻石》 |

| 隶书 | 横向取势,左展右收 | 蚕头燕尾,波磔分明 | 《曹全碑》 |

| 楷书 | 中宫收紧,比例严谨 | 横平竖直,笔画分明 | 《玄秘塔碑》 |

| 行书 | 左右呼应,牵丝连带 | 流畅自然,节奏明快 | 《兰亭序》(摹本) |

| 草书 | 符号简化,连绵不断 | 简约奔放,一气呵成 | 《自叙帖》 |

书法创作中,“既”字的气韵尤为关键,其“完成”的本义要求笔墨需有“始有终”的完整性:起笔藏锋不露,行笔稳健不浮,收笔含蓄不露,左右两部分需如“二人相揖”,既独立又呼应,左部“旡”的舒展与右部“卩”的内敛形成对比,在矛盾中达成统一,正如明代项穆《书法雅言》所言:“书之为言,散也,欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之。”书写“既”字时,唯有心手合一,方能将“事毕”的哲思与笔墨的韵律相融,使静态的文字焕发动态的生命力。

FAQs

问:初学者书写“既”字时,常因左右结构比例失调导致字形松散,如何调整?

答:初学者需把握“左窄右宽、左让右”的原则,左部“旡”宜占整体三分之一宽度,三横间距相等,末横略向右伸;右部“卩”的横折起笔对齐左部首横,竖画向左下倾斜约15度,与左部撇画形成穿插,可通过“米字格”定位:左部“旡”的两横分别位于格子上、中三分之一处,右部“卩”的竖画穿过格中心偏左位置,确保重心稳定。

问:在行书创作中,如何让“既”字的笔画间更具气韵连贯性?

答:行书讲究“笔断意连”,可通过牵丝与笔势变化增强连贯性,左部“旡”的末笔撇画出笔时轻提,顺势向右带出牵丝,连接右部“卩”的横画;右部横折转竖时,以圆弧过渡而非生硬折笔,竖画末端回锋收笔,与下一笔形成呼应,同时注意轻重节奏:左部横画略轻,撇画加重;右部横折略重,竖画渐轻,使笔画间如流水般自然流动,避免机械堆砌。