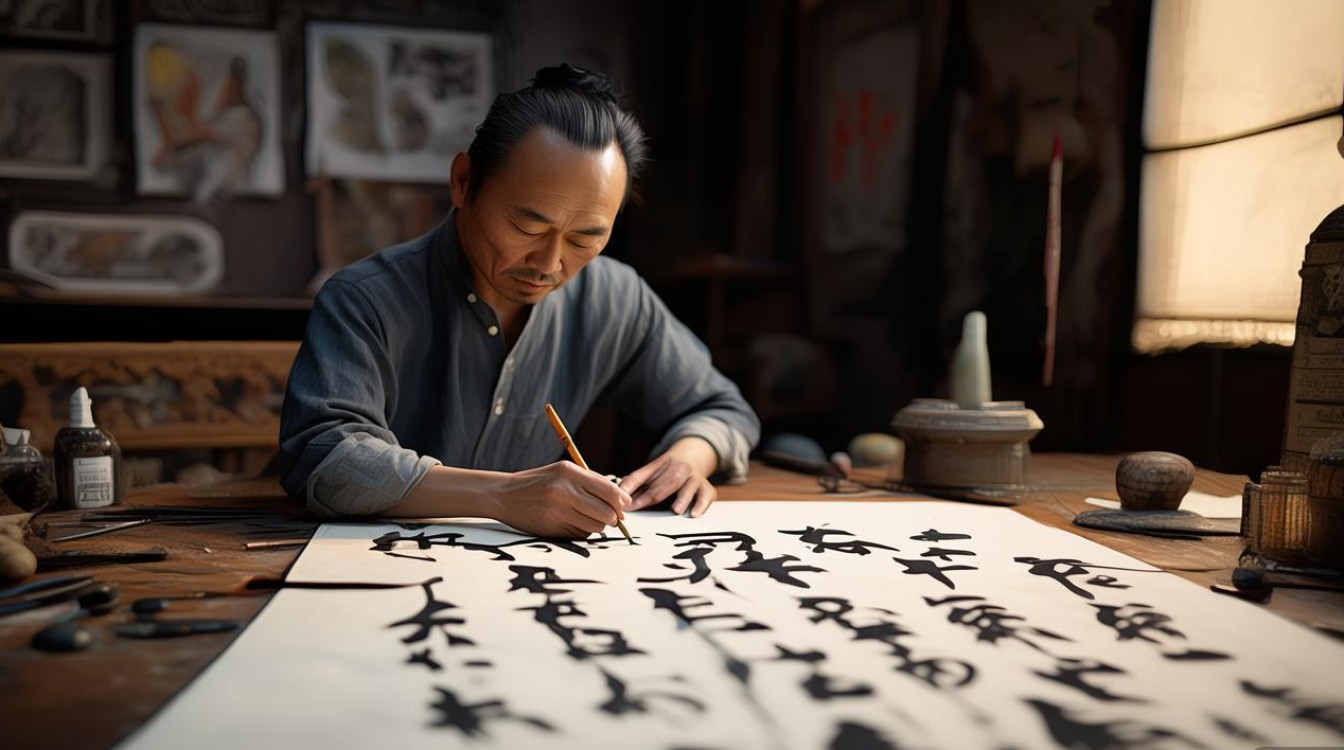

书画家张会,1965年生于江苏苏州,自幼浸润于吴门书画的雅致氛围,耳濡目染间对笔墨纸砚生出深厚情愫,少年时拜入当地书画名家门下,系统研习书法与国画,先从唐楷入手,遍临颜柳欧赵,后攻行草,深得王羲之《兰亭序》的飘逸与米芾《蜀素帖》的跌宕;国画则以山水为基,上溯宋人李唐、范宽的雄浑,下追元人倪瓒、黄公望的空灵,兼习明清文人画的写意精神,四十余载笔耕不辍,逐渐形成了“笔墨凝练、意境悠远”的艺术风貌,成为当代吴门书画传承与创新的重要践行者。

张会的艺术创作,始终在“传统”与“自我”间寻求平衡,他的书法作品,以行草见长,线条如“屋漏痕”,既有篆书的浑厚,又有草书的灵动,结字奇正相生,章法疏密有致,曾见其手录《赤壁赋》,通篇气韵贯通,前段温润平和,如清风拂面;后段渐趋奔放,似江涛拍岸,将苏轼的豁达与自身的情感融为一体,观之如读千古文章,余味悠长,其国画山水,尤重“外师造化,中得心源”,每年必赴黄山、桂林、太湖等地写生,观察云雾山岚的变幻,体悟草木枯荣的生机,笔下既有《溪山行旅图》般的雄浑气象,也有《富春山居图》式的平淡天真,尤善用“破墨法”与“积墨法”,墨色由淡至浓层层晕染,营造出“山色空蒙雨亦奇”的朦胧意境,花鸟画则取法徐渭、八大,用笔简练,寥寥数笔便勾勒出花鸟的形神,题诗常以自创短句,或抒怀,或言志,诗书画印相得益彰。

为更清晰展现张会的艺术特色,以下从四个维度梳理其创作脉络:

| 风格维度 | 具体表现 | 代表元素 |

|---|---|---|

| 书法 | 行草为主,融合篆隶笔意,线条刚柔并济,章法疏密有致 | 《兰亭序》飘逸、《蜀素帖》跌宕、自创题跋诗 |

| 山水画 | 以宋元为基,融入写生感悟,善用破墨、积墨,意境空灵悠远 | 黄云奇峰、太湖烟波、秋山萧寺、渔隐村居 |

| 花鸟画 | 简笔写意,形神兼备,设色清雅,诗书画印结合 | 荷塘月色、墨梅傲雪、兰竹清韵、秋菊凌霜 |

| 艺术理念 | “守正创新”,传统笔墨为根,时代精神为魂 | 古法新用、写生与临摹结合、文人画精神传承 |

在艺术成就上,张会的作品多次入选全国书法展、中国画展,并获“江苏省美术作品金奖”“吴门书画传承奖”等重要奖项,其作品被故宫博物院、中国美术馆、江苏省美术馆等专业机构收藏,多幅画作被作为国礼赠予海外政要与文化艺术机构,除创作外,他还致力于书画教育,担任苏州大学书画兼职教授、苏州市书画协会副会长,每年举办公益书画班,培养青少年学员数百人,主编《吴门书画临摹与创作》教材,为传统艺术的薪火相传倾注心血。

相关问答FAQs

Q1:张会老师的山水画中常出现“太湖”元素,这一题材有何特殊意义?

A1:太湖是吴门文化的发源地,也是张会艺术成长的“精神家园”,他笔下的太湖,既有“湖光秋月两相和”的静谧,也有“惊涛拍岸,卷起千堆雪”的壮阔,通过描绘太湖的四季晨昏、渔舟唱晚,他不仅是对家乡风物的记录,更是对吴门画派“师法自然”传统的延续,试图在传统笔墨中融入当代人对自然与生活的感悟,让古老题材焕发新生。

Q2:初学书画者应如何借鉴张会的艺术学习路径?

A2:张常强调“先立后破”的学习理念:初学者应从临摹经典入手,夯实书法(楷书、行草)与国画(山水、花鸟)的基本功,尤其要注重笔墨线条的训练;中期需结合写生,将传统技法转化为对自然物象的观察与表达,避免“为临摹而临摹”;后期在积累足够传统养分的基础上,尝试融入个人情感与时代思考,形成独特风格,他建议初学者“读万卷书,行万里路”,多品读古今书画理论,多走进自然写生,方能“笔墨常新”。