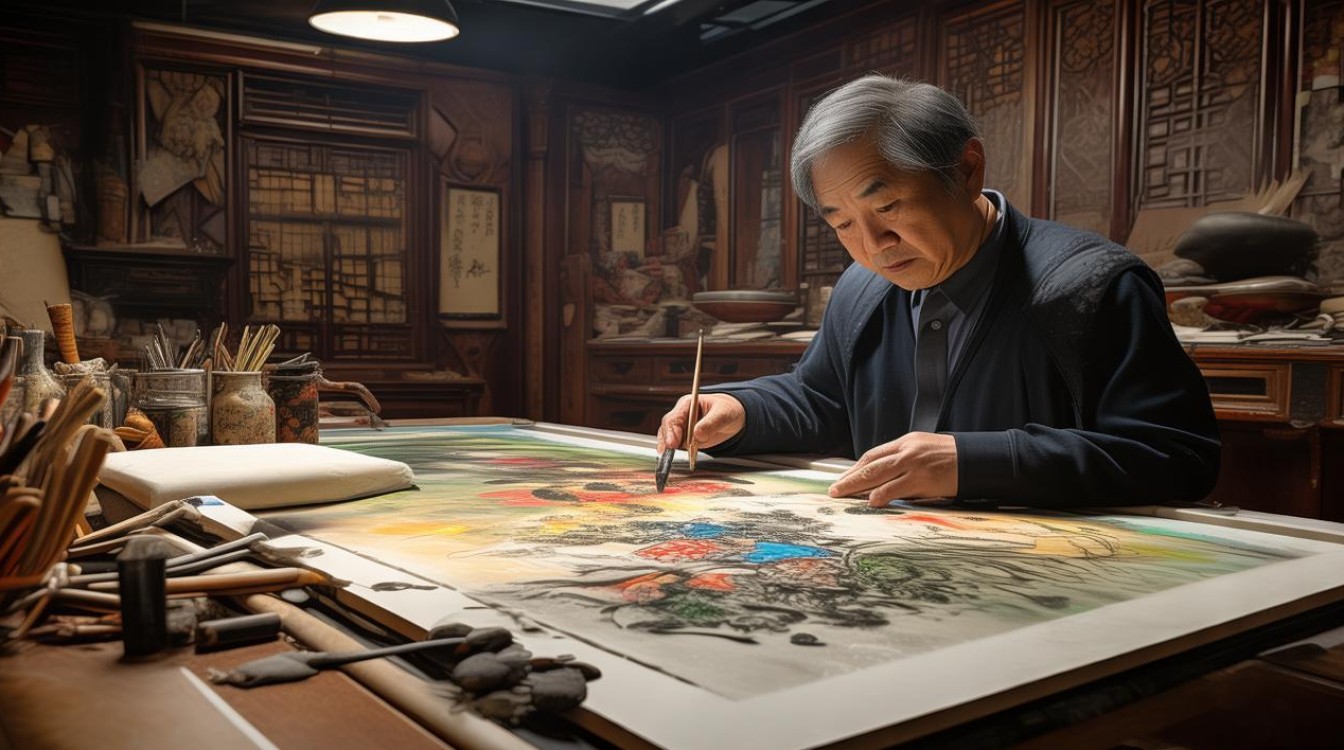

书画家杨画,生于上世纪60年代,江南水乡苏州人,自幼浸润在吴门画派的书香氛围中,祖父是当地小有名气的书法爱好者,家中常备笔墨纸砚,耳濡目染之下,杨画对书画产生了浓厚兴趣,少年时师从著名画家亚明弟子学习山水画,后又遍临宋元诸家,打下了坚实的传统功底,他的艺术之路,既是对传统的深度挖掘,也是对当代语境的积极探索,最终形成了“笔墨当随时代,意境不离传统”的独特风格。

在艺术风格上,杨画以山水画见长,兼擅花鸟与书法,他的山水画既有北派山水的雄浑大气,又不失江南水乡的温润雅致,尤善在传统“皴、擦、点、染”的基础上融入现代构成意识,用笔上,他追求“屋漏痕”般的凝练与厚重,线条看似随意却暗藏法度,既保留了书法的书写性,又强化了画面的节奏感;用墨则讲究“墨分五色”,通过浓淡干湿的微妙变化,营造出山水的层次与空间感,如《溪山清远图》中,远山以淡墨晕染,中景用浓墨勾勒树木,近景则以焦墨点苔,画面疏密有致,意境空灵,花鸟画方面,他偏爱写意,以简练的笔墨捕捉物象神韵,如《荷塘清趣》中的荷花,仅用数笔泼墨写叶,再以淡墨勾勒花瓣,寥寥数笔却尽显荷花出淤泥而不染的高洁,书法上,他主攻行草,取法王羲之、米芾,笔势连绵,气韵生动,常将书法用笔融入绘画,形成“以书入画”的鲜明特色。

杨画的艺术历程可分为三个阶段,早年(80年代至90年代初)为“师传统”阶段,他沉浸在临摹与写生中,足迹遍及黄山、桂林、太行山等地,积累了大量写生稿,这一时期的作品多为对传统的忠实再现,如仿《富春山居图》的局部,笔法细腻,意境悠远,中年(90年代中至2010年)为“融新意”阶段,他开始思考传统笔墨如何表现当代人的审美情趣,尝试将西方绘画的光影、色彩观念融入山水画,如《都市印象》系列,以水墨表现高楼大厦的轮廓,用现代构图打破传统山水的平远、高远法则,既有传统笔墨的韵味,又充满时代气息,近年(2010年至今)为“求本真”阶段,他逐渐褪去技巧的刻意,追求“天人合一”的境界,作品愈发简淡空灵,如《云山无心》系列,以大面积留白营造云雾缭绕的效果,山石仅用淡墨勾勒,却意境深远,体现了“绚烂之极归于平淡”的艺术追求。

其代表作品及艺术价值如下表所示:

| 作品名称 | 创作年份 | 题材特点 | 艺术价值 |

|---|---|---|---|

| 《溪山清远图》 | 2015 | 水墨山水,融合五代董源、元代倪瓒笔意,构图疏密有致,墨色层次丰富 | 展现传统山水意境与现代审美结合,被中国国家画院收藏 |

| 《荷塘清趣》 | 2018 | 写意花鸟,以泼墨写叶,勾勒白荷,留白巧妙,动静相宜 | 突破传统花鸟程式化表达,体现“物我两忘”的哲学思考 |

| 《都市印象》 | 2020 | 人物题材,以水墨表现都市人群,线条简练,墨色浓淡对比强烈 | 开创水墨人物新语境,入选全国美展并获金奖 |

在艺术成就与社会影响方面,杨画的作品多次参加国内外重要展览,如“全国美展”“中国山水画展”等,并获“中国美术奖·金奖”“吴作人国际美术奖”等多项殊荣,他曾任苏州书画院院长,现为中国美术家协会会员、国家一级美术师,致力于书画教育与传承,创办“杨画书画工作室”,培养了大批青年画家,他还积极参与公益艺术活动,多次为贫困地区捐赠作品,并深入乡村开展书画支教,用艺术传递温暖。

杨画的艺术,始终扎根于传统,又勇于突破创新,他的作品不仅是视觉的享受,更是文化的载体,让观者在笔墨中感受到中国传统文化的深厚底蕴与当代艺术的蓬勃生机,正如他常说的:“书画之道,在于‘心手相应’,既要敬畏传统,也要敢于表达自我,方能在时代长河中留下独特的印记。”

FAQs

-

问:杨画先生的作品中经常出现“留白”手法,这背后有什么特别的用意吗?

答:留白是杨画艺术语言的核心,他认为“留白非空,乃画之呼吸”,通过大面积留白营造“虚实相生”的意境,既给观者以想象空间,也体现中国传统“天人合一”的哲学观,在《溪山清远图》中,留白处理为云雾或水面,使画面产生流动感,打破传统山水的沉闷,更具现代审美张力。 -

问:作为当代书画家,杨画如何看待传统笔墨与数字艺术的关系?

答:杨画主张“笔墨为根,科技为翼”,他认为传统笔墨是中国画的灵魂,不可丢,但数字艺术可作为辅助工具,比如用数字软件构图尝试,最终仍以笔墨呈现,他曾尝试用数位屏临摹古画,体会线条节奏,但坚持创作时回归纸笔,因为“笔墨的温度在于手与心的直接对话,数字无法替代这种触觉与情感的联结”。