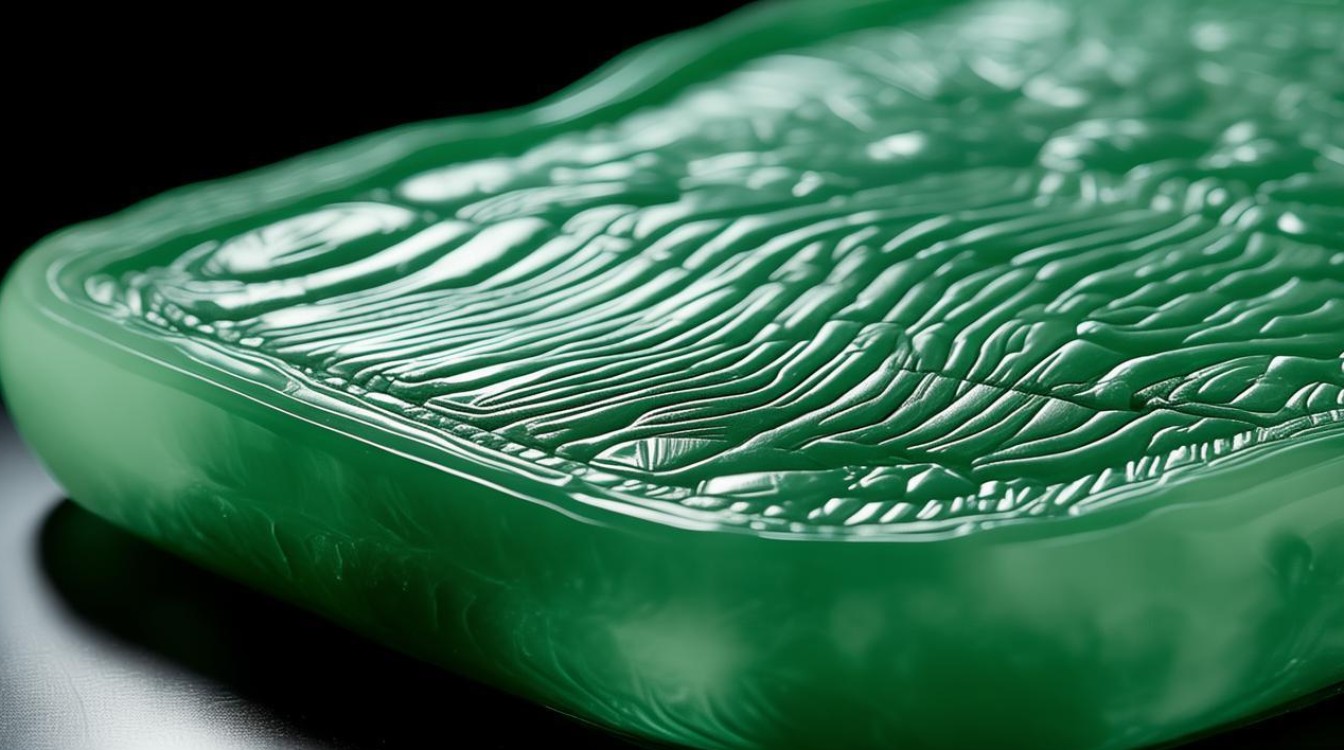

翡翠皮雕刻是翡翠艺术创作中极具特色的一门技艺,它以翡翠原石表面自然形成的风化层——皮壳为创作载体,将大自然的鬼斧神工与匠人的巧思妙想相结合,形成“天人合一”的艺术效果,翡翠皮不仅是判断内部肉质的重要依据,更是雕刻中不可多得的天然素材,其独特的颜色、纹理与质感,为作品赋予了独一无二的视觉魅力与文化内涵。

翡翠皮的形成与种类

翡翠皮是翡翠原石在亿万年的地质演变中,经过风化、剥蚀、搬运等作用,表面形成的次生矿物层,不同环境下的风化条件,造就了形态各异的皮壳,常见的类型及特征如下(通过表格更直观呈现):

| 皮壳类型 | 颜色特征 | 内部肉质关联 | 适合雕刻题材 |

|---|---|---|---|

| 黄盐皮 | 黄色、棕黄色,皮厚 | 肉质细腻,种水较好,常出冰种、糯种 | 山水、人物、瑞兽(如黄财神) |

| 白盐皮 | 灰白色、白色,皮薄 | 肉质可能粗或细,需结合“松花”判断 | 花鸟小品、书法(留白凸显皮色) |

| 乌砂皮 | 黑色、灰黑色,有松花 | 肉质老,易出高冰种、玻璃种 | 墨竹、山水、禅意题材 |

| 细沙皮 | 灰白色,沙粒细腻 | 肉质纯净,种水足,裂纹少 | 精致小件(如意、平安扣) |

| 大马坎皮 | 黄褐色、红褐色,雾层厚 | 肉质有“雾”,颜色偏暖 | 古典题材(如钟馗、仕女) |

翡翠皮雕刻的工艺流程

翡翠皮雕刻并非简单的“去皮”,而是基于皮壳特性的“二次创作”,核心在于“因皮施艺”,具体流程可分为四步:

观皮识肉,巧用天然

雕刻前,匠人需通过观察皮壳的颜色、砂粒粗细、裂纹走向及“松花”(绿色痕迹)、“蟑螂爪”(绿色形状)等特征,判断内部肉质的种水、颜色与瑕疵,乌砂皮上的松花若呈丝丝状,内部可能出高绿;黄盐皮皮厚且均匀,肉质通常细腻,适合做立体雕刻。

构图布局,巧借纹理

设计阶段,匠人会以皮壳的自然纹理为“笔墨”,将其融入主题,黄盐皮的黄色如秋叶,可设计“秋山行旅”;乌砂皮的黑色似墨,适合雕刻“墨竹听雨”;若皮壳有天然的裂纹,可处理成山水中的瀑布或树木的纹理,化瑕疵为特色。

雕刻成型,俏色巧雕

雕刻时,需根据皮壳与肉质的硬度差异调整工具:皮壳较硬,用金刚石砂轮粗磨;肉质较软,用细磨工具精细刻画,关键在于“俏皮”——保留部分皮壳作为作品的“外衣”,与内部肉质形成颜色对比,一块白盐皮翡翠,可保留白色皮壳雕刻雪景,露出绿色的肉质做松树,形成“雪中青松”的意境。

抛光养护,光色相融

抛光是最后一步,需让皮壳与肉质的光泽度统一,皮壳抛光后呈现“哑光”或“蜡质光泽”,肉质则更显通透,二者相映成趣,若皮壳有特殊的“苍蝇翅”(翡翠的解理面),抛光后可闪烁星点光芒,增加灵动感。

翡翠皮雕刻的价值与意义

翡翠皮雕刻的价值不仅在于材质的稀有,更在于“天人合一”的艺术哲学,它打破了传统翡翠雕刻“重料轻皮”的局限,将原本被视为“杂质”的皮壳转化为艺术语言,让每一块作品都成为“独一无二”的存在,从文化层面看,皮壳的天然纹理常被赋予吉祥寓意,如黄盐皮象征“富贵”,乌砂皮寓意“沉稳”,使作品承载了更多文化符号;从收藏层面看,一件“皮肉结合”的佳作,既展示了翡翠的“原生态之美”,又体现了匠人的巧思,极具收藏与投资价值。

相关问答FAQs

Q1:翡翠皮雕刻中,如何判断皮壳与内部肉质的匹配度?

A:判断匹配度需综合多方面特征:一是观察皮壳的“砂粒粗细”,细沙皮通常肉质细腻,粗砂皮可能肉质较粗;二是看“雾层”,大马坎皮有红雾或黄雾,肉质颜色偏暖,适合暖色调题材;三是借助强光手电打光,若皮壳下绿色分布均匀且深入,内部可能出高绿;四是注意“裂隙”,皮壳裂纹多且深,内部肉质易有暗裂,需避开或作为设计元素。

Q2:翡翠皮雕刻作品在日常保养中需要注意什么?

A:避免碰撞与硬物刮擦,皮壳虽硬但脆,碰撞可能导致脱落;远离化学品(如香水、洗涤剂),以免腐蚀皮壳表面的天然光泽;避免长时间暴晒或高温环境,防止皮壳失水变干、开裂;定期用软布(如棉布)轻擦表面,可少量涂抹橄榄油保养,保持皮壳的润泽感。