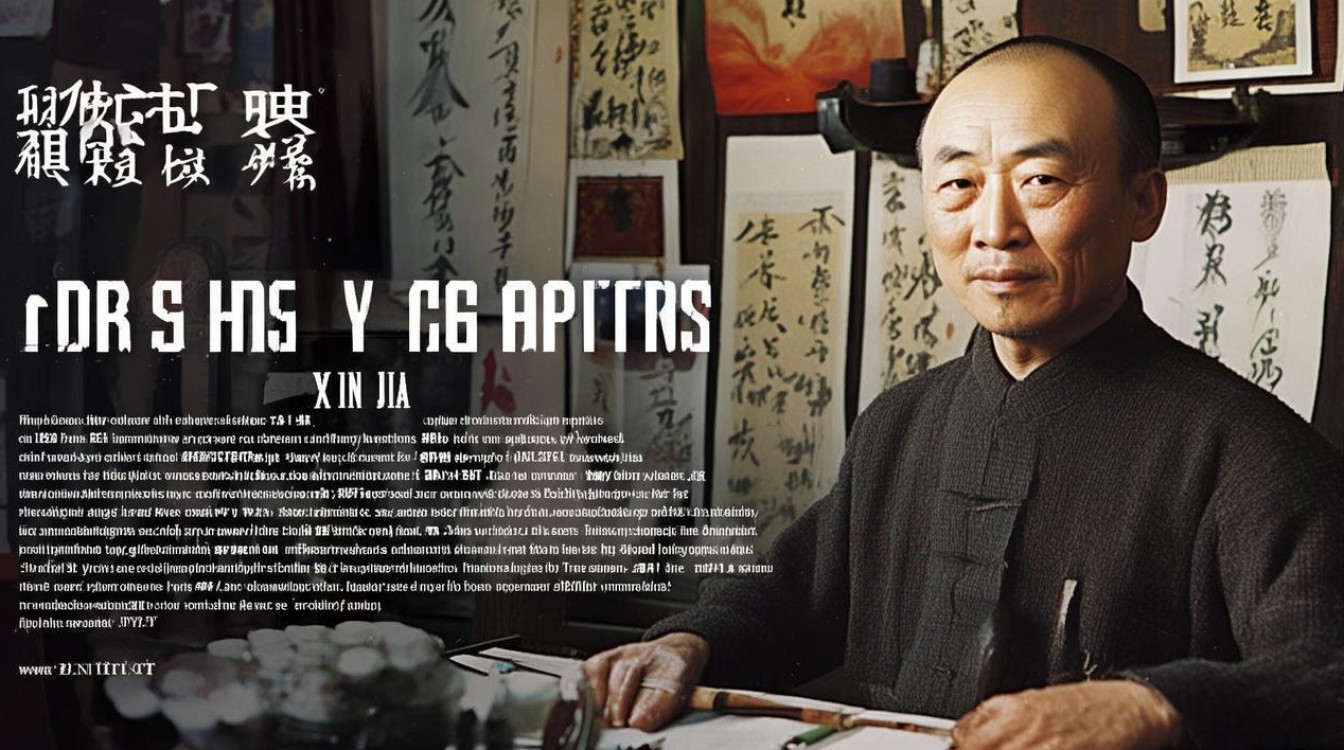

辛稼,20世纪中国书画艺术领域一位兼具传统底蕴与创新精神的践行者,以山水画创作为核心,兼擅花鸟、书法与诗词,其艺术生涯跨越近半个世纪,作品既承文人画“气韵生动”之精髓,又融入时代审美新质,被后世研究者称为“江南山水画派的当代传灯人”,他出生于江南文化名城苏州的一个书香门第,自幼浸润在吴门画派的氤氲气韵中,祖父是当地小有名气的收藏家,家中藏有大量明清书画真迹,这为辛稼提供了得天独厚的艺术启蒙环境,少年时,他常临摹祖父收藏的沈周、文徵明画作,对线条的掌控与墨色的层次展现出超乎同龄人的敏感,十六岁时便以一幅仿《庐山高图》入选江苏省青少年美术展,初露艺术锋芒。

青年时期的辛稼并未满足于摹古,他深知“外师造化,中得心源”的重要性,1950年,他考入苏州美术专科学校(南京艺术学院前身),师从从海派名家江寒汀与傅抱石,江寒汀的没骨花鸟教会他观察自然物象的生机,傅抱石则引导他突破传统程式,强调“笔墨当随时代”,在校期间,他常随傅抱石赴黄山、富春江等地写生,面对真山真水,他逐渐意识到传统皴法与自然形态之间的张力——既要保留石涛“搜尽奇峰打草稿”的创作精神,又要寻找符合当代人视觉感知的艺术语言,这一时期,他的作品开始呈现出“师古而不泥古”的特质,如1956年创作的《太湖春晓图》,以吴门画派的淡雅为底色,融入傅抱石抱石皴的飞动感,表现太湖烟波浩渺之景,既有江南水乡的温润,又具山石的雄浑,被江苏省美术馆收藏。

1960年代至1970年代,艺术环境虽历经动荡,辛稼却未放下画笔,他隐居苏州郊外的一处老宅,每日读书、写生、临帖,将更多精力投入到对传统画论的深度研读中,他反复揣摩黄公望《富春山居图》的“三远法”与王蒙《青卞隐居图》的解索皴,同时结合实地写生的观察,逐渐形成“以书入画,以画载道”的创作理念,这一时期的代表作《秋山问道图》(1973年),画面主体为几株古松与层叠秋山,松针以行草笔法写出,苍劲中见灵动;山石则用自家独创的“积点皴”,以密集的墨点堆积出山体的体积感,再以淡墨晕染,营造出秋日山林的萧瑟与静谧,画中题诗“秋山不语僧归去,留得松风满袖香”,将文人画的诗意与禅意发挥到极致。

1980年代后,中国艺术迎来复苏,辛稼的创作也进入成熟期,他不再局限于江南景致,多次赴泰山、华山、桂林等地写生,将北方山水的雄奇与南方山水的秀润相融合,此时的笔墨更加老辣,构图讲究“虚实相生”,善用大面积留白营造空灵感,又以浓墨点染打破平衡,形成“计白当黑,奇正相生”的视觉效果,1986年创作的《黄山云海图》,是其巅峰之作:画面以高远构图,主峰耸立,云海翻腾,山石用斧劈皴与披麻皴结合,刚毅中不失温润;云雾则以破墨法晕染,浓淡干湿变化无穷,仿佛能感受到山风拂面、云气流动,该作品参加全国美展时,被评论家评价为“传统笔墨与现代审美的完美契合”,现藏于中国美术馆,除山水外,辛稼的花鸟画也别具一格,他继承陈淳、徐渭的写意传统,又融入西方色彩学的明暗对比,如《荷塘清趣》(1992年),以泼墨写荷叶,用胭脂点荷花,墨色与色彩交融,既写荷之清雅,又显生命之蓬勃。

作为教育者,辛稼同样贡献卓著,他先后执教于苏州工艺美术学校与南京艺术学院,培养出大批书画人才,他常对学生说:“学画如登山,要先打好传统的基础,再寻找自己的路;基础不牢,山越高越危险;没有自己的路,永远只是别人的影子。”他的教学理念强调“读万卷书,行万里路,画万张纸”,要求学生不仅要临摹古画,更要深入生活,从自然中汲取灵感,晚年,他将毕生收藏的古籍与书画作品捐赠给苏州博物馆,并设立“辛稼艺术基金”,资助青年画家创作,彰显了一位艺术家的社会责任感。

辛稼的艺术成就,不仅在于其笔墨技法的精湛,更在于他对传统的创造性转化,他将文人画的“写意精神”与当代人的生活体验相结合,使山水画不再是文人案头的雅玩,而是承载时代情感的艺术载体,他的作品既有石涛的“一画论”自由,又有黄宾虹的“五笔七墨”厚重,形成了“苍浑中见灵动,简约中寓深远”的个人风格,正如画家亚明所言:“辛稼的画,是江南烟雨滋养出的,却有着北方山川的骨气,这是他独到的艺术语言。”

为更清晰地展现辛稼的艺术发展脉络,以下是其艺术分期与代表作品概览:

| 艺术分期 | 时间段 | 艺术特点 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 启蒙与摹古期 | 1940-1950年代 | 以吴门画派为根基,临摹沈周、文徵明,线条工整,设色淡雅 | 《仿石田山水图》《荷塘清趣》 |

| 写生与探索期 | 1960-1970年代 | 融合傅抱石抱石皴与江南写生,注重自然形态与传统程式的结合,笔墨趋于苍劲 | 《太湖春晓图》《秋山问道图》 |

| 成熟与创新期 | 1980-2000年代 | 南北宗融合,独创“积点皴”,构图虚实相生,意境空灵,诗书画印结合 | 《黄山云海图》《泰山松云图》 |

相关问答FAQs

问:辛稼的艺术风格中,哪些古代画家对他的影响最为深远?

答:辛稼的艺术风格深受“清初四僧”中的石涛、石溪,以及元四家中的王蒙、黄公望影响,石涛“搜尽奇峰打草稿”的写生理念,促使他注重师法自然,强调“笔墨当随时代”;石溪苍浑厚重的笔墨线条,为其山水画的骨力奠定基础;王蒙繁密的解索皴与牛毛皴,被他吸收并简化为更具表现力的“积点皴”;黄公望《富春山居图》的“三远法”与平淡天真的意境,则影响了他对画面空间与气韵的营造,董其昌“南北宗论”中“南宗重写意、北宗重写实”的观点,也引导他在创作中融合二者,既有笔墨的写意性,又有山石的体量感。

问:辛稼的“积点皴”有何特点,在山水画创作中如何运用?

答:“积点皴”是辛稼在传统皴法基础上独创的一种技法,其特点是“以点代皴,积点成面”,他借鉴黄宾虹“五笔七墨”中的“焦墨、宿墨”用法,以毛笔侧锋蘸浓墨,在宣纸上反复点厾,通过点的疏密、聚散、干湿变化,堆积出山石的肌理与体积感,这种皴法不同于传统斧劈皴的刚硬,也不同于披麻皴的柔和,而是兼具“点”的灵动与“面”的厚重,既能表现北方山石的嶙峋,又能传达江南山水的温润,在创作中,他常以“积点皴”勾勒山石轮廓,再以淡墨晕染暗部,最后以焦点提亮,形成“黑、白、灰”的层次对比,使山石既坚硬有力,又富有呼吸感,黄山云海图》中的主峰,便是以密集的积点皴塑造出岩石的粗糙质感,与云雾的柔软形成鲜明对比,增强了画面的视觉张力。