子顺书法,作为当代书坛中颇具个性与生命力的艺术存在,其以“顺”为核,融古开新,在笔墨间流淌出独特的审美意趣与文化哲思,所谓“顺”,非简单流于表面的顺畅,而是笔顺、心顺、气顺、意顺的浑然统一,是技法、情感与哲思的高度凝练,既承传统书法之根脉,又显时代审美之新变。

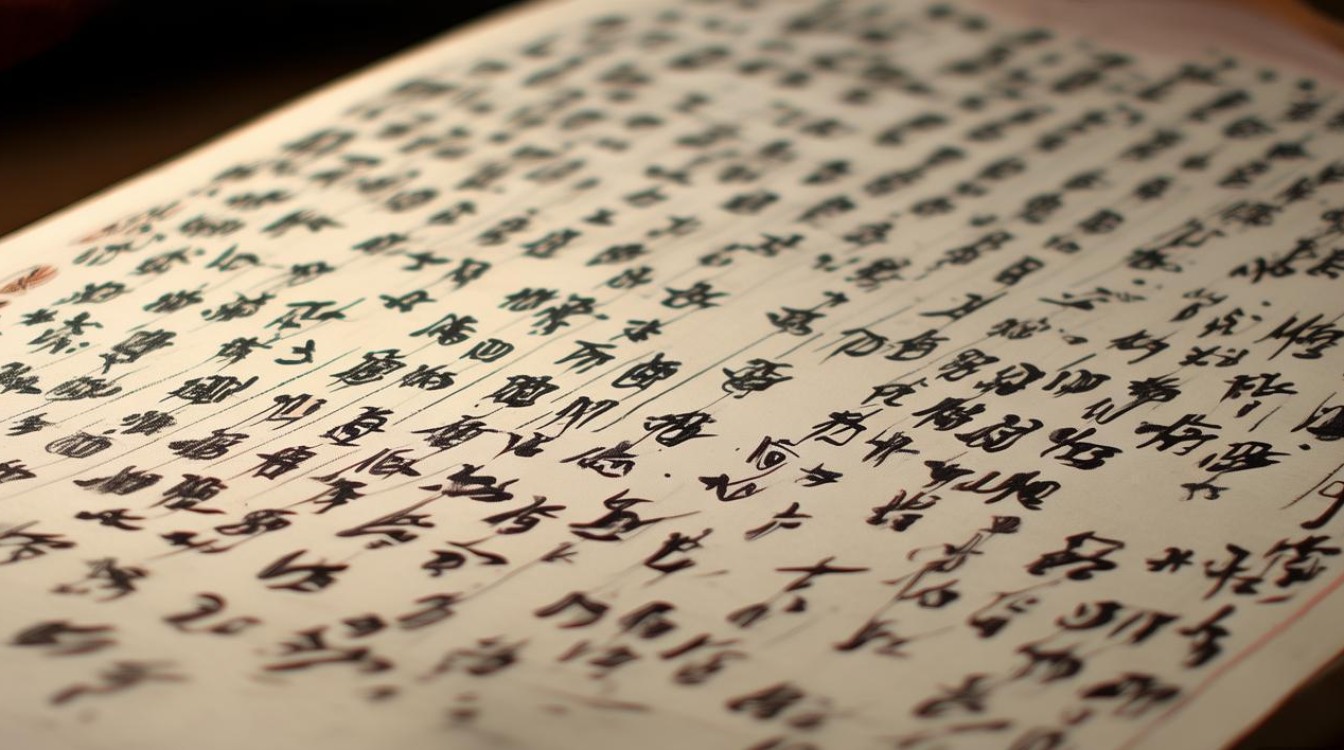

从笔法层面看,子顺书法以中锋为骨,侧锋为韵,中锋取其圆劲厚实,如锥画沙、屋漏痕,线条中实而富有弹性;侧锋取其险峻灵动,如行云流水,自然生发,其用笔讲究“逆入平出”,起笔藏锋含蓄,行笔提按分明,收笔或轻驻回护,或露锋呼应,在疾涩之间形成节奏变化,例如横画,并非一味平直,而是略有拱势,如“千里阵云”,兼具力量与柔美;捺画则一波三折,先抑后扬,至末处轻顿出锋,如“崩浪雷奔”,充满动态张力,这种笔法的“顺”,既是对书法“永字八法”等传统技法的恪守,更是对书写过程中“心手双畅”的追求,使每一笔皆有来处,亦有去处,笔断意连,气脉贯通。

结构上,子顺书法打破唐楷的森严法度,融合行书的流美与隶书的朴拙,形成“平中寓险、险中求稳”的独特风貌,其字形或扁或长,随字赋形,避免机械对称,强调动态平衡,如“子”字,上部紧凑,下部舒展,重心下沉而稳如磐石;“顺”字,左边“川”三点水以弧笔相连,如溪流潺潺,右边“页”则以正势稳住全局,左右顾盼,顾盼生姿,尤为值得注意的是其“空间经营”,字内空间疏可走马,密不透风,通过笔画的穿插避让,形成虚实相生的韵律感,这种结构的“顺”,实则是对“自然天成”的模仿,如同山水画中的“经营位置”,看似随意,实则匠心独运,在矛盾中求得和谐统一。

墨法上,子顺书法讲究“墨分五色”,以浓淡枯湿的变化增强画面层次,其用墨或浓如乌金,力透纸背;或淡如轻烟,清雅宜人;或枯若秋风,苍劲老辣,在书写长卷或行草作品时,常以“涨墨”破之,墨色自然晕染,笔画间相互渗透,形成“屋漏痕”般的斑驳质感,既丰富了视觉表现,又暗合“天人合一”的哲学思想,这种墨法的“顺”,是书写时心境与情感的直接流露,当情绪激昂时,墨色浓烈,笔势奔放;当心境平和时,墨色清淡,笔意舒缓,真正做到“书为心画”。

章法布局中,子顺书法追求“行气贯通”,字与字、行与行之间并非孤立存在,而是通过笔势的引带、墨色的呼应、字形的大小变化,形成“形散神聚”的整体效果,其作品或如高山流水,跌宕起伏;或如小桥人家,恬淡静谧,在疏密开合间营造出强烈的节奏感与空间感,尤其是行草作品,连绵笔势如“一笔书”,数字一气呵成,却又能在连绵中见顿挫,在飞动中含沉着,体现出“从心所欲不逾矩”的自由境界。

子顺书法的“顺”,最终指向的是“道法自然”的审美追求,它不刻意追求技巧的炫技,而是强调书写过程中的“自然流露”,将个人的学养、情感与对自然的感悟融入笔墨,使作品既有传统书法的“金石气”,又有现代艺术的“书卷气”,正如其在创作中所言:“书法之妙,妙在顺乎本性,笔随心动,墨随笔走,方能写出生命的本真。”

| 子顺书法核心技法与审美特点 | |--------------------------|--------------------------|--------------------------| | 技法分类 | 具体表现 | 审美追求 | | 笔法 | 中锋为骨、侧锋为韵,提按分明,疾涩有度 | 圆劲有力,弹性十足,笔断意连 | | 结构 | 平中寓险,字形随形,空间虚实相生 | 动态平衡,自然天成,顾盼生姿 | | 墨法 | 浓淡枯湿,涨墨破之,墨色层次丰富 | 情感外化,天人合一,清雅苍劲 | | 章法 | 行气贯通,疏密有致,节奏鲜明 | 形散神聚,跌宕起伏,自由洒脱 |

相关问答FAQs

问:子顺书法适合初学者临摹吗?

答:子顺书法既有传统技法的严谨,又有自然流畅的笔意,对于初学者而言,可作为进阶学习的参考,其笔法中锋为主,结构方正而不失灵动,有助于初学者掌握“中锋用笔”和“平衡结构”的基础,但需注意,初学者应先从楷书、隶书等基础书体入手,打好笔法与结构的基本功,再尝试临摹子顺书法中“行气贯通”的动态变化,避免因追求“流畅”而忽略笔法的准确性。

问:子顺书法与“二王”书法(王羲之、王献之)有何关联?

答:子顺书法深受“二王”书风影响,尤其对王羲之“不激不厉,而风规自远”的审美追求多有继承,其行书的流美、笔势的连贯、墨色的变化,均可见“二王”笔法的影子,但子顺书法并非简单模仿,而是在“二王”基础上融入了当代审美意识,强化了结构的对比与墨法的层次,形成了更具个人风格的面貌,可以说是“师古而不泥古”的典型代表。