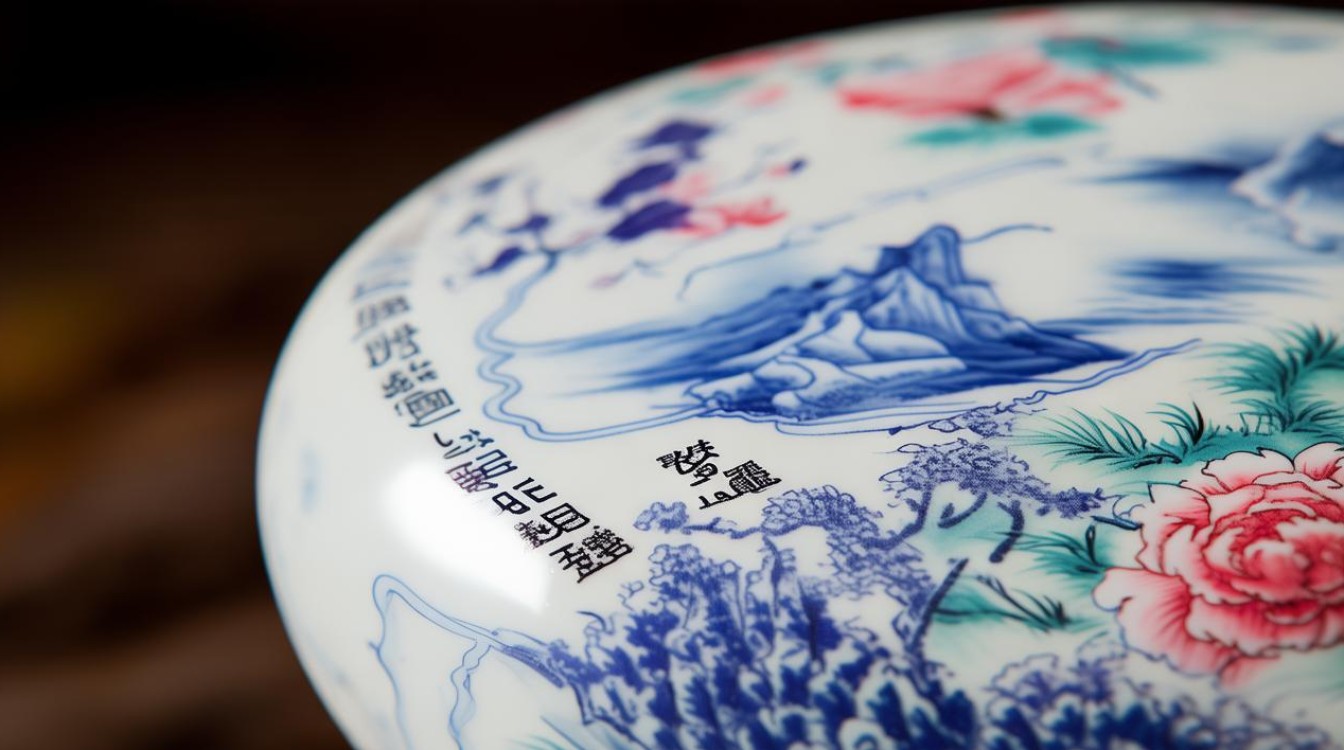

国画家乐峰绘瓷,是将中国传统水墨丹青与陶瓷工艺熔铸一体的艺术探索者,他以瓷为纸,以墨为彩,在方寸瓷胎间延展国画的气韵生动,又以陶瓷的材质特性为国画注入立体肌理与窑火温度,开创了“瓷上国画”的独特艺术路径,乐峰的绘瓷艺术,既是对传统文人画精神的当代延续,也是对陶瓷工艺边界的突破性拓展,其作品兼具国画的笔墨意趣与陶瓷的器物之美,成为连接两大艺术门类的桥梁。

艺术根基:从国画到陶瓷的跨界融合

乐峰出生于书画世家,自幼浸淫于国画传统,师承山水画大家李可染、花鸟画大师田世光,深谙“外师造化,中得心源”的创作理念,他的国画功底扎实,山水画取法宋元,笔力雄浑,意境幽远;花鸟画则承袭明清文人画遗风,笔墨灵动,设色清雅,乐峰并不满足于纸绢载体的局限,他敏锐地意识到陶瓷作为“土与火的艺术”,其温润的质感、多变的釉色与立体的造型,能为国画提供更广阔的表现空间。

20世纪90年代,乐峰开始系统研习陶瓷工艺,先后赴景德镇、德化、龙泉等瓷都拜师学艺,掌握釉上彩、釉下彩、颜色釉、雕刻等技法,他提出“以瓷为纸,以釉为墨”的创作观,将国画的“笔墨”语言转化为陶瓷工艺的“彩绘”语言:在釉下彩绘中,他用青花分水技法模拟水墨的浓淡层次,以釉里红表现国画的朱砂点染;在釉上彩绘中,他结合粉彩的细腻与古彩的明艳,让国画的色彩层次在瓷面上呈现出立体晕染效果,这种跨界并非简单的技法叠加,而是两种艺术精神的深度交融——国画的“写意”精神赋予陶瓷以灵魂,陶瓷的“器物”属性则让国画从平面走向立体,从案头走向生活。

绘瓷技法:笔墨与窑火的交响

乐峰的绘瓷艺术,核心在于对“笔墨”与“窑火”的双重把控,他将国画中的“笔法”与“墨法”解构为陶瓷工艺中的“线法”与“色法”,通过数十次窑烧试验,探索出不同釉料与彩料在高温下的发色规律,最终形成“窑变可控”的独特技艺。

线法:以刀代笔,以釉为墨

国画的线条是造型的基础,乐峰在陶瓷上的线描,既保留毛笔的“屋漏痕”“折钗股”等笔意,又结合陶瓷工具的特质创新技法,他善用“勾线填彩”与“坯体雕刻”相结合的方式:在瓷坯上以细竹刀或硬笔勾勒线条,刀锋的深浅变化使线条呈现出刚柔并济的质感;在线条填色时,他采用“积色法”,多次施彩并控制釉层厚度,使色彩在烧制中自然渗透,形成“墨分五色”的层次感,他在瓷板画《黄山烟云》中,以雕刻技法表现山石的肌理,再用釉下青花分水渲染云雾,线条如刀劈斧凿,云雾则如水墨氤氲,刚柔相济,极具张力。

色法:窑变生韵,釉彩成画

国画的色彩讲究“随类赋彩”,乐峰则将这一理念与陶瓷的窑变特性结合,让色彩在火中“生长”,他擅长利用高温颜色釉的自然窑变,作为国画的“底色”:如用钧窑的“蚯蚓走泥纹”表现山石的苍劲,用龙泉窑的“梅子青”模拟春山的温润,再用釉上彩绘点缀细节,让人工色彩与自然窑变形成“天人合一”的效果,在作品《荷韵》中,他以高温窑变的“窑变红”为荷花底色,釉色流动如晚霞,再用釉上粉彩勾勒荷瓣,花瓣的粉白与底色的艳红形成对比,既保留了国画的雅致,又融入了陶瓷的瑰丽。

造型:器型与意境的统一

乐峰绘瓷并非只关注画面,更注重陶瓷器型与绘画意境的和谐统一,他认为“器型为骨,绘画为魂”,不同器型需匹配不同题材:梅瓶修长挺拔,宜绘山水长卷,展现“高远”“深远”的意境;玉壶春瓶圆润柔和,宜绘花鸟小品,体现“细腻”“温婉”的情致;瓷板画平整开阔,则适合大幅写意,表现“气势”“格局”,他在天球瓶上绘制《长江万里图》,以瓶身的弧度模拟江水的流动感,山势起伏随瓶型转折,江水奔腾则用青花分水的动态笔触表现,器型与画面浑然一体,仿佛长江真的在瓶中流淌。

题材特色:传统文脉的当代转译

乐峰的绘瓷题材广泛,涵盖山水、花鸟、人物等,但无论何种题材,都贯穿着对传统文脉的当代诠释,他的作品既有“仁者乐山,智者乐水”的文人情怀,也有“一花一世界,一叶一菩提”的禅意哲思,更有对时代风貌的关照。

山水画:以瓷为纸,绘山河气魄

乐峰的山水瓷画多取材于黄山、泰山、长江等名山大川,他既继承宋山水的“三远法”,又融入元山水的“写意”精神,更以陶瓷的立体造型打破平面的局限,在瓷瓶《春山听泉》中,他采用“高远构图”,瓶口为山巅,瓶底为山脚,以釉下青花绘制山石,釉里红点染枫叶,再用釉上彩绘出飞瀑流泉,瀑布的线条随瓶身弧度流动,观众转动瓷瓶时,仿佛能听到“泉声入耳”,这种“动态山水”的呈现,正是陶瓷载体赋予国画的新生命力。

花鸟画:以小见大,显生命意趣

乐峰的花鸟瓷画善用“折枝构图”,以一花、一鸟、一枝展现生命的灵动,他笔下的荷花,既有“出淤泥而不染”的高洁,又有“映日荷花别样红”的绚烂;他画的翠鸟,羽毛用釉上彩层层渲染,蓬松感触手可及,眼神则用釉下青花点睛,灵动传神,在作品《梅妻鹤子》瓷盘上,他以盘心为雪地,边缘为梅枝,梅枝用雕刻技法表现苍劲,梅花用釉上红彩绘制,盘底留白处题写“疏影横斜”,诗书画印融为一体,文人画的雅致与陶瓷的实用功能完美结合。

人物画:以形写神,传文化精神

乐峰的人物瓷画多取材于历史典故、文人雅士,他注重“以形写神”,通过人物的动态、表情展现内心世界,在瓷板画《东坡赏砚》中,他描绘苏轼手持砚台凝视的场景,衣纹用流畅的线条勾勒,面部用釉下彩淡彩渲染,眼神中的沉静与儒跃然瓷上,背景则用釉上彩绘出竹石,竹叶的“个”字、“介”字笔法清晰,既衬托人物身份,又暗喻苏轼“宁可食无肉,不可居无竹”的品格。

艺术影响:绘瓷艺术的当代价值

乐峰的绘瓷艺术,不仅推动了国画与陶瓷的融合发展,更提升了陶瓷艺术的文化内涵,他的作品被故宫博物院、中国美术馆、大英博物馆等机构收藏,多次在国内外重要展览中亮相,成为中国文化“走出去”的重要载体。

技法传承:开创“乐峰绘瓷”体系

乐峰通过数十年的实践,归纳出一套“瓷上国画”创作方法论,涵盖“选料—塑型—绘坯—施釉—烧制”的全流程技艺,尤其对“窑变可控”技术的突破,解决了陶瓷绘画中“色彩难定”的难题,他收徒授艺,培养了一批兼具国画功底与陶瓷技艺的青年艺术家,使“乐峰绘瓷”成为陶瓷艺术领域的重要流派。

文化传播:让传统艺术走进生活

乐峰始终认为,陶瓷艺术不应只陈列在博物馆,更应走进寻常百姓家,他创作了大量“日用美术瓷”,如茶具、餐具、文具等,将国画艺术融入日常生活用品,他在茶杯内壁绘制“山水小品”,品茶时可见“杯中有山”;在餐盘边缘绘“花鸟纹”,用餐时如“花团锦簇”,这种“艺术生活化”的理念,让更多人感受到传统艺术的魅力。

乐峰绘瓷技法与代表作品对照表

| 技法类型 | 国画技法对应 | 陶瓷工艺实现方式 | 代表作品 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|---|

| 釉下彩山水 | 青山绿水法 | 青花分水+釉里红点染 | 《黄山烟云》瓷瓶 | 山石刚劲,云雾氤氲,窑变自然 |

| 釉上彩花鸟 | 没骨法 | 粉彩积色+古彩勾勒 | 《荷韵》天球瓶 | 荷瓣粉嫩,色彩层次丰富 |

| 雕绘结合人物 | 白描法 | 坯体雕刻+釉上淡彩 | 《东坡赏砚》瓷板 | 人物传神,衣纹流畅 |

| 高温颜色釉山水 | 泼墨山水法 | 钧窑窑变釉+釉上彩绘 | 《春山听泉》梅瓶 | 窑变底色,人工彩绘点缀 |

相关问答FAQs

问:乐峰绘瓷与普通陶瓷绘画的主要区别是什么?

答:普通陶瓷绘画多侧重工艺装饰,以图案化、吉祥寓意为主,技法上以工笔细描为主;而乐峰绘瓷以国画为核心,强调“笔墨意趣”与“意境营造”,技法上融合写意与工笔,将国画的“气韵生动”作为最高追求,普通陶瓷绘画多为平面绘制,而乐峰善用陶瓷器型的立体空间,让画面随器型转折,形成“动态艺术”,这是两者最本质的区别。

问:乐峰绘瓷作品的收藏价值体现在哪些方面?

答:乐峰绘瓷作品的收藏价值主要体现在三个方面:一是艺术价值,他将国画与陶瓷工艺深度融合,开创了“瓷上国画”新流派,具有不可复制的艺术创新性;二是技艺价值,其“窑变可控”技法、雕刻与彩绘结合的工艺,经过数十年实践归纳,技艺难度高;三是文化价值,作品承载着中国传统文人画精神与陶瓷文化,是当代文化传承的重要载体,近年来,他的作品在拍卖市场上的价格稳步上升,被多家权威机构收藏,市场认可度不断提高。