章长青书法作为当代书坛的重要艺术实践,以其深厚的传统根基与鲜明的时代气息,在楷书、行书领域独树一帜,其艺术生涯扎根于传统沃土,早年遍临晋唐经典,于《张猛龙碑》的方峻雄强中体悟笔力,在《兰亭序》的流美灵动中涵养气韵,后兼取宋人尚意精神与明清书写的个性表达,逐渐形成“雄强中见雅致,厚重中有灵动”的独特风貌。

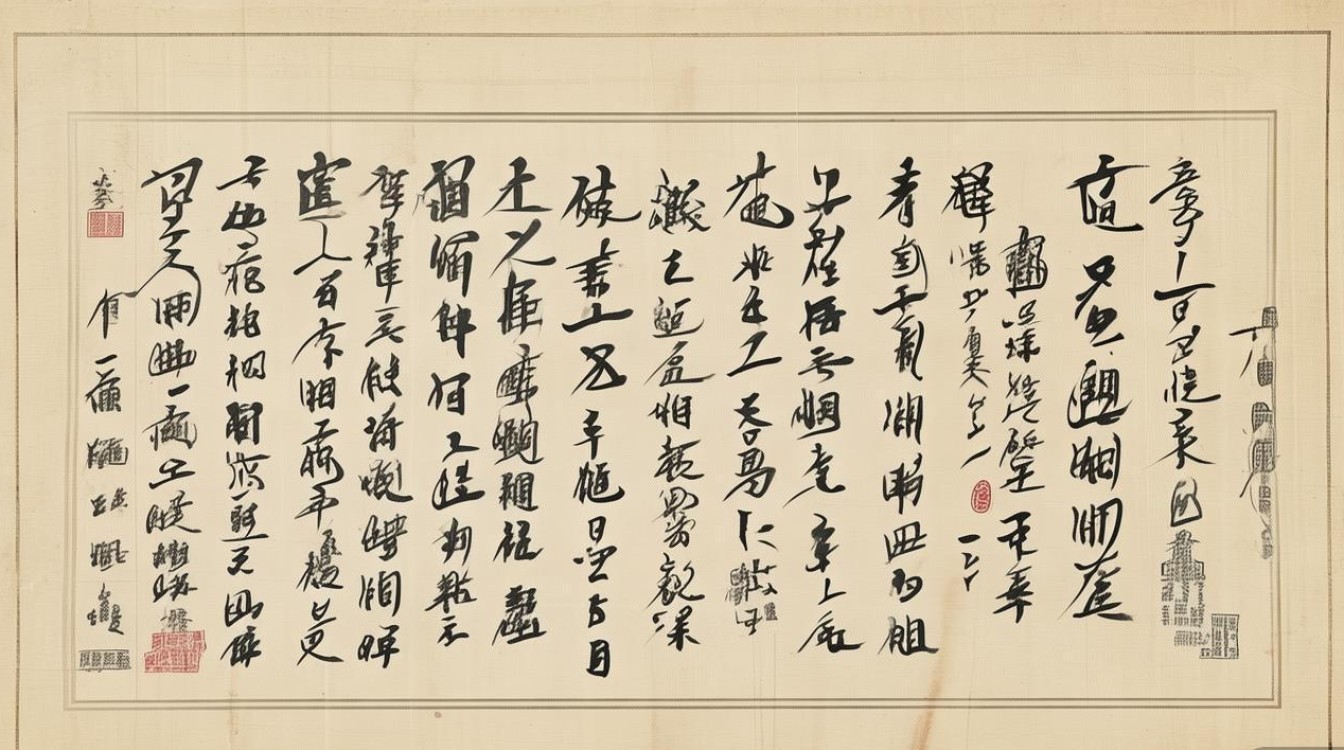

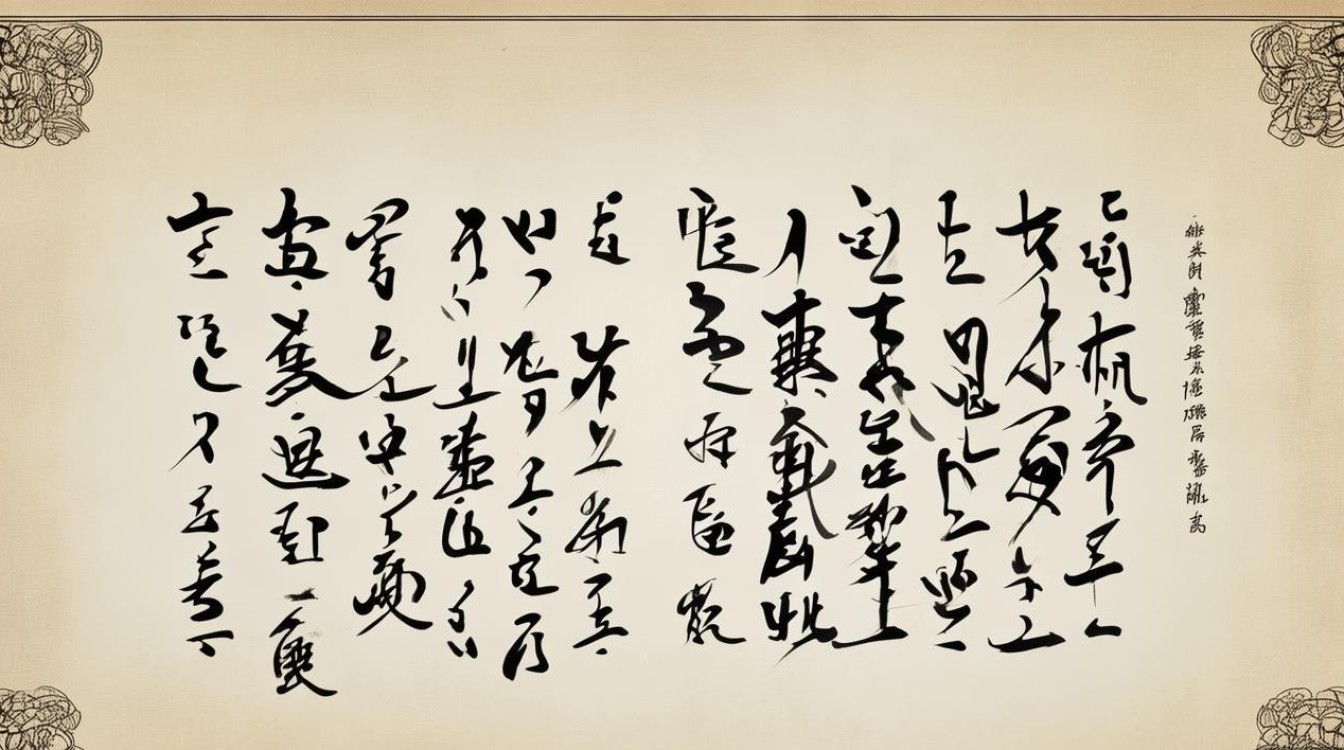

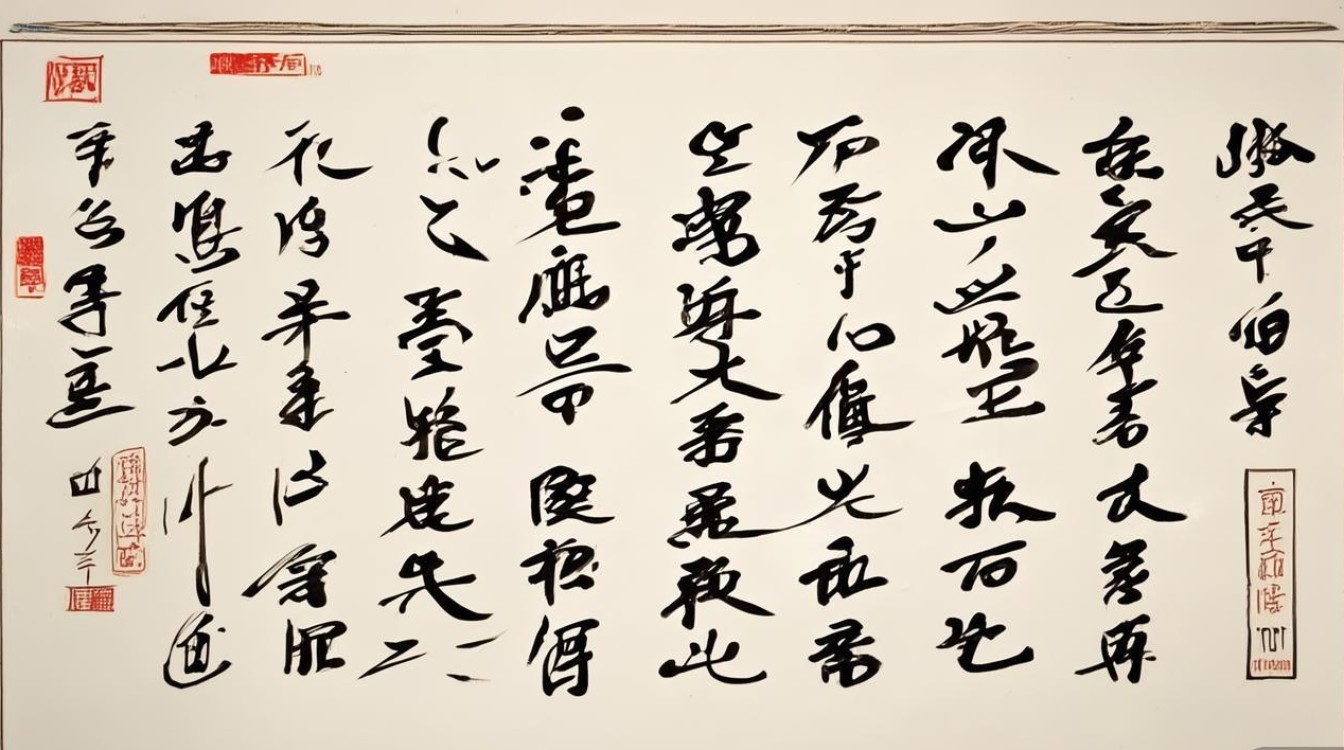

在书法本体语言上,章长青的创作呈现出多维度的审美特质,笔法上,他讲究“逆入平出,万毫齐力”,以中锋立骨,侧锋取势,提按转折间既见碑学的刚劲方折,又含帖学的圆融温润,如楷书作品,笔画起收处多藏锋含蓄,行笔过程中如“锥画沙”般遒劲,转折处则暗藏折钗股之韧劲,在方正的体势中暗含弧线张力,避免了碑刻板滞之弊,结字上,他深谙“计白当黑”之理,既遵循楷书“平正安稳”的基本法则,又通过疏密对比、欹正相生营造视觉张力,如“清”“风”等字,左部收紧右部舒展,形成“密者极密,疏者极疏”的节奏感,于平衡中见险绝,章法上,其行书作品尤为注重气脉贯通,字与字之间顾盼生姿,行与行之间虚实相生,通过墨色的浓淡枯湿变化(如“燥裂秋风,润含春雨”的墨法对比)增强作品的层次感,使整体布局如行云流水,自然天成。

章长青的书法艺术不仅停留在技法层面,更融入了对文化精神的深刻体悟,他常以“书为心画”自勉,创作中注重情感的自然流露,无论是书写古典诗词还是自作诗文,皆能将文字内容与笔墨语言相融合,例如书写《赤壁赋》时,通过笔画由舒缓到奔放的节奏变化,传递出文中“哀吾生之须臾,羡长江之无穷”的慨叹;而书写积极向上的现代诗句时,则多用饱满圆厚的线条与开张的结构,展现昂扬的时代精神,这种“文心墨韵”的统一,使其作品既有视觉冲击力,又有文化感染力,实现了“技进乎道”的艺术追求。

作为书法教育家,章长青始终秉持“传承不守旧,创新不离宗”的理念,在高校教学中强调对经典的深度解读与临摹,主张“先与古人合,再与古人离”,他编写的书法教材注重理论与实践结合,通过分析经典范笔的用笔规律与结构美学,引导学生建立对传统的理性认知;同时鼓励学生从生活中汲取灵感,将个人情感与时代审美融入创作,培养具有独立思考能力的书法人才,其弟子中多人在全国书法展览中获奖,推动了当代书法教育的普及与发展。

为更直观展现章长青书法的艺术特色,特将其创作特点归纳如下:

| 维度 | 特点描述 | 代表作品举例 |

|---|---|---|

| 书体 | 以楷书、行书为主,兼涉篆隶,楷书取法魏碑与唐楷,行书融合二王与宋意 | 《楷书千字文》《行书滕王阁序》 |

| 笔法 | 中锋为主,侧锋为辅,提按转折富有弹性,刚柔并济 | 楷书“永”字八法笔势分解图 |

| 结字 | 平正中见险绝,疏密对比强烈,欹正相生,体势开张 | 行书“之”“乎”等字的结构变化 |

| 章法 | 行气贯通,虚实相生,墨色浓淡枯湿变化丰富,节奏感强 | 手卷作品《古诗十九首》局部 |

| 精神内涵 | 融合儒家中和之美与道家自然之趣,体现“文以载道”的传统文人精神 | 自作诗《书怀》行书轴 |

章长青的书法艺术,既是对传统经典的当代诠释,也是个人生命体验的艺术化表达,他以笔墨为桥梁,连接古今,在守正创新中构建起属于自己的书法语言,为当代书坛注入了新的活力,其作品不仅具有较高的艺术价值,更承载着传承中华优秀传统文化的使命,成为书法爱好者学习传统、体悟经典的典范。

相关问答FAQs

问:章长青的书法学习路径对初学者有哪些启示?

答:章长青的学习路径可概括为“扎根传统、融会贯通、个性表达”,初学者应首先重视经典临摹,如从楷书《九成宫》《张猛龙碑》入手,打好笔法与结构基础;再通过行书《兰亭序》《祭侄文稿》等体会气韵流动,避免过早追求个性而失之浅薄,需注重“读帖”与“临帖”结合,深入分析经典范笔的用笔规律与美学思想,而非简单描摹形态,在传统基础上融入个人生活感悟与时代审美,形成自然而非刻意“创新”的风格,正如他所言“书法的最高境界是‘人书俱老’,技术与精神的共同成熟。”

问:如何从章长青的作品中理解“传统与创新的平衡”?

答:章长青作品中的“传统”体现在对经典笔法、结字法则的严格遵循,如楷书的中锋用笔、行书的行气贯通,均可见晋唐宋元书法的影子;而“创新”则表现为对传统元素的重组与个性化表达,如将魏碑的方笔与帖学的圆笔融合,在楷书结构中融入行书的流动感,或通过墨色变化增强视觉张力,这种平衡并非简单的“拼接”,而是以深刻理解传统为前提,将个人审美与时代精神注入其中,使作品既有“古意”又有“新意”,达到“似与不似之间”的艺术境界,即他所说的“传统是根,创新是叶,根深方能叶茂”。