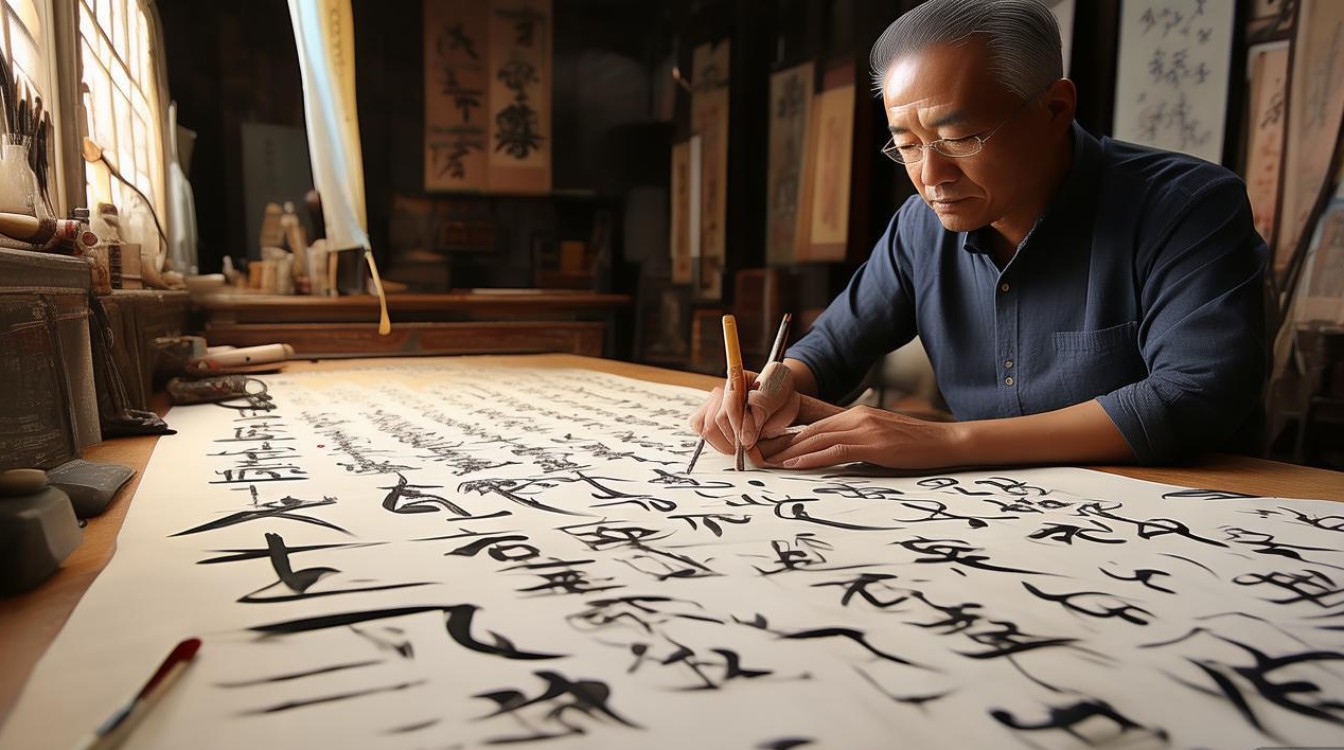

书画家俊川,1965年生于江苏苏州,自幼浸润于吴门书画的温润文脉,少年时便以“一手好字、满纸烟云”闻名乡里,他的艺术之路,既承江南文人画的清雅气韵,又融北方山水的雄浑骨力,在传统与现代的交汇中,形成了“浑厚苍润、气韵生动”的独特风貌,俊川常说:“书画是心画,笔墨当随时代,更要守住文人的根。”这句话,恰如其分地概括了他的艺术追求与实践路径。

俊川的艺术启蒙始于祖父——一位擅画兰竹的私塾先生,幼时,他每日清晨临池不辍,先学柳公权的楷书,再习赵孟頫的行书,日积月累,笔力渐深,及长,他考入苏州工艺美术学校,系统研习传统书画理论,又遍访名山大川,从黄山的奇绝到泰山的雄伟,从江南的烟雨到塞北的风沙,自然万物成为他艺术创作的活水源头,他曾在日记中写道:“古人师古人,我师万物,更要师心。”正是这份对自然的敬畏与对内心的坦诚,让他的作品既有传统的筋骨,又有时代的呼吸。

在艺术风格上,俊川的创作经历了三个清晰的阶段,早期以“摹古”为基,深研宋元山水,笔法严谨,意境清远,代表作《仿赵孟頫鹊华秋色图》曾获全国青年美展优秀奖,画面中既有赵氏的“书画同源”之趣,又融入了江南水乡的温润气息,中期以“融古”为要,他大胆突破文人画的程式,将写意花鸟的灵动与山水的磅礴相结合,如《荷塘清趣》系列,以大写意笔法绘荷叶,泼墨酣畅,而荷花的勾勒则细腻精微,形成“粗中有细、动中寓静”的视觉效果,晚期以“创新”为魂,他提出“笔墨当有时代精神”,在保留传统笔墨韵味的同时,融入现代构成意识,代表作《新时代山河图》以长城为脉络,将北方山石的斧劈皴与江南云气的披麻皴相结合,色彩上以青绿为底,点缀朱砂,既显壮丽山河,又彰时代气象,被中国国家博物馆收藏。

俊川的书画,尤以“气韵”见长,他笔下的山水,无论是高远之境的巍峨,还是平远之意的开阔,皆能“气脉贯通”,让观者仿佛置身其中;他绘制的花鸟,兰竹之清雅、梅菊之傲骨,皆能“以形写神”,赋予草木以人格化的精神,其书法亦然,楷书端庄而不失灵动,行书流畅而富有节奏,隶书古朴中见新意,真正做到了“书画一体,相得益彰”,他曾言:“一幅好画,当如一首好诗,有起承转合,有余韵绕梁。”

除了艺术创作,俊川更致力于书画的传承与推广,他先后在苏州、北京、深圳等地举办个人展览,作品被多家美术馆、博物馆收藏;他还担任多所艺术院校的客座教授,开设“俊川书画工作室”,亲自授课,培养了数百名青年书画爱好者,他常说:“艺术不是少数人的玩物,而是大众的精神食粮。”为此,他常深入乡村、社区举办公益书画讲座,用通俗易懂的语言讲解传统书画的魅力,让更多人感受笔墨之美。

以下是俊川艺术分期与代表作品简表:

| 艺术分期 | 时间跨度 | 风格特点 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 早期摹古 | 1980-1995年 | 笔法严谨,意境清远,深研宋元传统 | 《仿赵孟頫鹊华秋色图》《小桥流水人家》 |

| 中期融古 | 1996-2010年 | 书画结合,写意与工笔交融,注重意境营造 | 《荷塘清趣系列》《兰竹清风图》 |

| 晚期创新 | 2011年至今 | 融入现代构成,色彩丰富,彰显时代精神 | 《新时代山河图》《春山可居图》(新编) |

FAQs

问:俊川先生在创作中如何平衡传统与创新的关系?

答:俊川认为传统是创新的根基,创新是传统的延续,他一方面深入研究传统笔墨技法,如“十八描”“皴法”等,确保作品有“古意”;他关注时代审美,将现代构成、色彩理论融入创作,让传统题材焕发新活力,做到“守正创新”。

问:初学者学习书画,可以从俊川的作品中借鉴哪些要点?

答:初学者可先从俊川的临摹作品入手,学习其用笔的“中锋用笔”“提按转折”等基本功;再关注其“书画同源”的理念,练习书法线条与绘画笔法的结合;最后体会其对自然观察的细致,学会“外师造化,中得心源”,避免陷入机械模仿的误区。