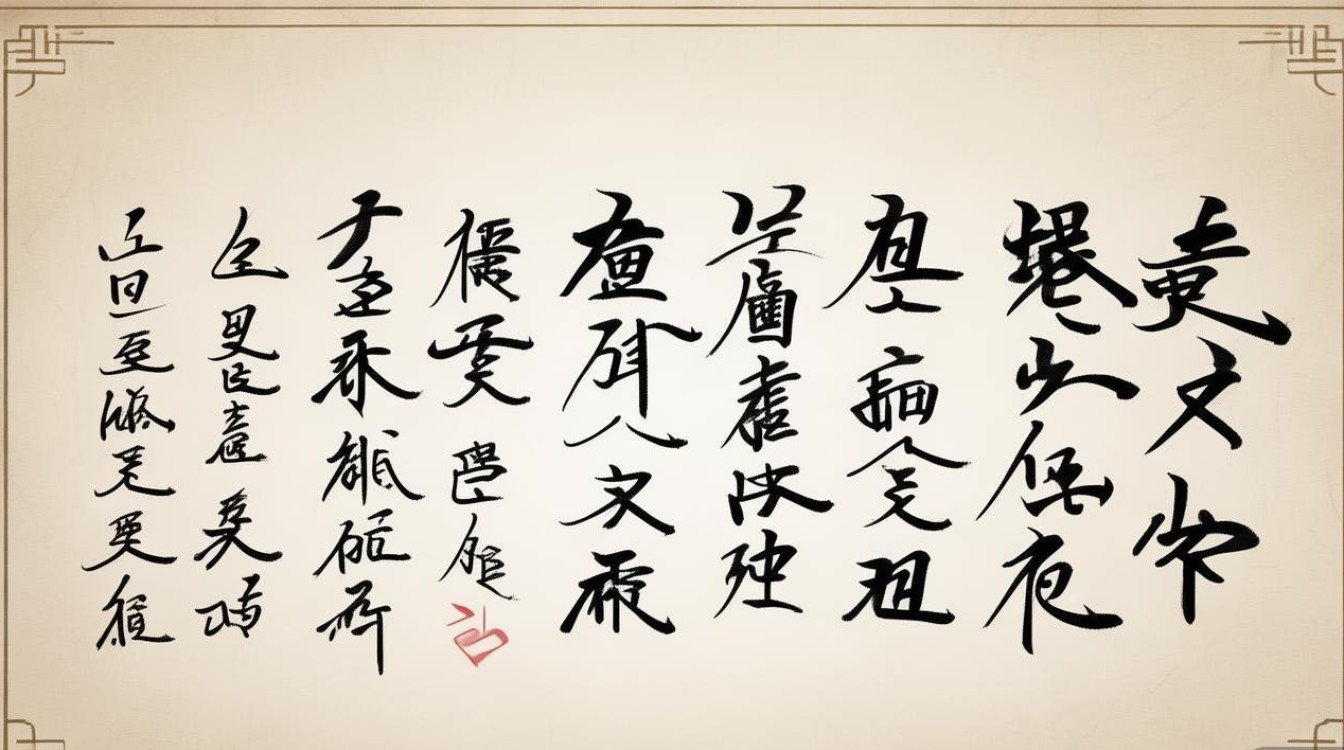

杨争光作为当代知名作家、编剧,其书法艺术常被文学创作的光芒所遮蔽,实则他以笔墨为媒介,构建了独特的“文心墨韵”世界,他的书法并非职业书家的刻意经营,而是文学修养的自然流露,是生命体验与艺术感知的结晶,呈现出一种“拙中藏巧、文以载道”的审美特质。

杨争光的书法根植于传统,却又跳出传统的桎梏,早年他广泛涉猎碑帖,对汉魏碑刻的朴拙雄强、二王帖学的灵动飘逸均有深研,尤爱《张迁碑》的方劲古拙与《兰亭序》的萧散疏朗,但他并非简单临摹,而是以文学家的视角解构传统:用笔上,他追求“屋漏痕”般的自然质感,线条厚重而不失弹性,转折处方圆兼备,既有碑刻的斩钉截铁,又有帖学的使转流畅,如“锥画沙”“折钗股”,于涩润间见力道;结字上,他打破常规,欹侧取势,重心时而下沉,时而偏倚,却在不平衡中达成奇妙的和谐,仿佛文学叙事中的“意外转折”,于险绝处见真章,这种“碑骨帖韵”的融合,使他的书法既有金石的苍茫,又有文人的雅致。

更难得的是,杨争光的书法始终与文学血脉相连,他的内容多取自自作诗文、经典名句或人生感悟,文字与笔墨相生相发,书写自作诗时,诗句的意境会直接影响笔触的节奏——豪放处笔势开张,婉约时线条收敛;书写经典时,他又会以当代文人的视角赋予其新的解读,使墨色承载着思想的重量,例如他书写的“行到水穷处,坐看云起时”,线条并非追求飘逸,而是以沉稳的笔触勾勒出“穷”与“起”的张力,仿佛在文字之外,还藏着对人生境界的沉思,这种“以书载道”的追求,让书法超越了单纯的视觉艺术,成为文学精神的延伸。

他的章法布局也颇具匠心,常以“疏可走马,密不透风”的对比制造节奏感,字距或松或紧,行距或断或连,墨色浓淡相间,偶有飞白枯笔,如文学作品中的“留白”,给观者留下想象空间,这种看似随性的布局,实则是文学创作中“节奏把控”能力的迁移,让每一幅作品都像一篇无声的散文,有起承转合,有余韵悠长。

在当代书法界,杨争光的存在提醒我们:书法不仅是技巧的展示,更是心性的修炼与文化的传承,他的“文人书法”不是对传统的复刻,而是以文学为魂、笔墨为体的创造性转化,让古老的艺术在当代语境下焕发出新的生命力。

杨争光书法风格特点简表

| 风格维度 | 具体表现 | 代表元素 |

|---|---|---|

| 用笔 | 碑骨帖韵,方圆兼备,提按分明 | 汉魏碑刻的方劲、二王帖学的使转、“屋漏痕”线条 |

| 结字 | 欹侧取势,险中求稳,打破常规 | 不平衡中的和谐、文学叙事的“意外转折” |

| 章法 | 疏密相间,节奏明快,留白巧妙 | “疏可走马,密不透风”、墨色浓淡对比 |

相关问答FAQs

Q1:杨争光的书法与他的文学创作有何关联?

A1:杨争光的书法是其文学创作的“视觉延伸”,二者在精神内核上高度统一:文学中的叙事节奏、思想深度、情感张力,直接转化为书法的用笔提按、结字欹侧、章法布局,他书写自作诗文时,文字内容与笔墨风格相互生发,诗句的意境决定笔触的轻重缓急,而书法的“留白”与“节奏”又暗合文学创作的“言有尽而意无穷”,可以说,他的书法是“用笔墨写文章”,文学是书法的灵魂,书法是文学的具象化。

Q2:如何评价杨争光书法中的“生拙”之美?

A2:“生拙”是杨争光书法的核心审美特质,既非技巧的生疏,也非刻意的笨拙,而是“熟外生”的境界,他反对职业书家的“炫技”,以文学家的“天真”打破书法的程式化:用笔看似“不经意”,实则暗含力道;结字看似“失衡”,却于险绝中见匠心,这种“生拙”源于他对传统的深度理解后的“反叛”——不拘泥于法度,又不脱离法度,如同文学创作中“戴着镣铐跳舞”,在自由与约束间找到平衡,使作品既有传统的根脉,又有当代的鲜活生命力。