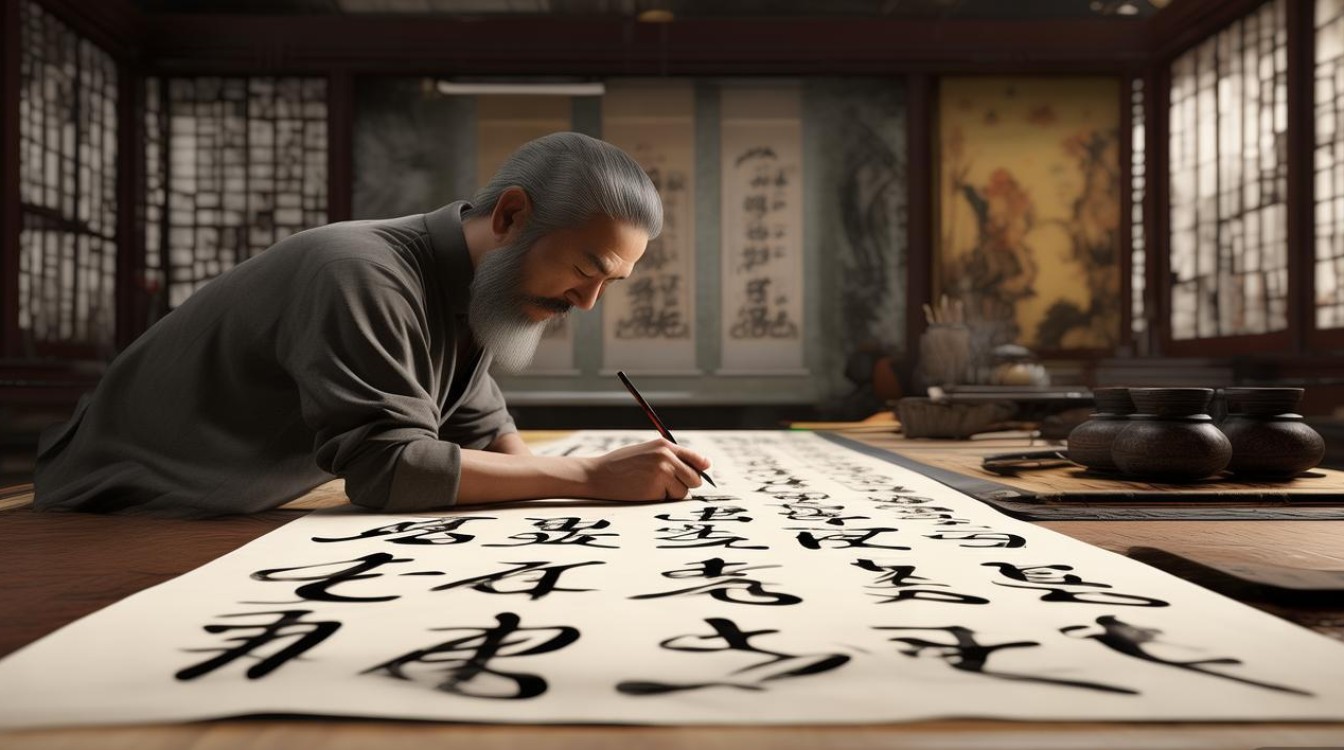

书画家海传,当代艺术界一位以笔墨融通古今、以气韵承载文化的杰出代表,他出生于江南水乡的一个书香门第,自幼浸润在传统文化的氛围中,祖父是当地小有名气的书法家,母亲擅长工笔画,耳濡目染之下,海传与书画结下了不解之缘,童年时,他常常趴在书案旁看祖父挥毫,墨香与宣纸的质感在他心中埋下了艺术的种子;稍长,母亲握着他的手临摹《芥子园画谱》,兰草的清雅、山石的嶙峋,在他笔下逐渐有了雏形,这种家学渊源,为他日后的艺术道路奠定了深厚的传统根基。

海传的求学之路颇为曲折却充满机遇,他早年考入美术学院国画系,系统学习了传统山水、花鸟画技法,师从多位名家,既临摹过宋元山水的雄浑,也钻研过明清文人画的写意,在校期间,他并不满足于对传统的简单复制,而是常常带着画具深入名山大川写生,为了体会黄山云海的变幻,他曾连续一周在山顶守候,观察晨昏雨霁中山石的光影变化;为了捕捉江南水乡的灵韵,他撑着乌篷船穿梭于古镇河道,记录下拱桥倒影与涟漪的动态,这些写生经历让他深刻认识到,传统笔墨不应是僵化的符号,而应是对自然与生活的真诚表达,毕业后,他远赴敦煌莫高窟临摹壁画,在斑驳的飞天与庄严的佛经故事中,他感受到唐代绘画的恢弘与色彩的生命力,这促使他在创作中尝试将工笔的精细与写意的洒脱相结合,逐渐形成了独特的艺术语言。

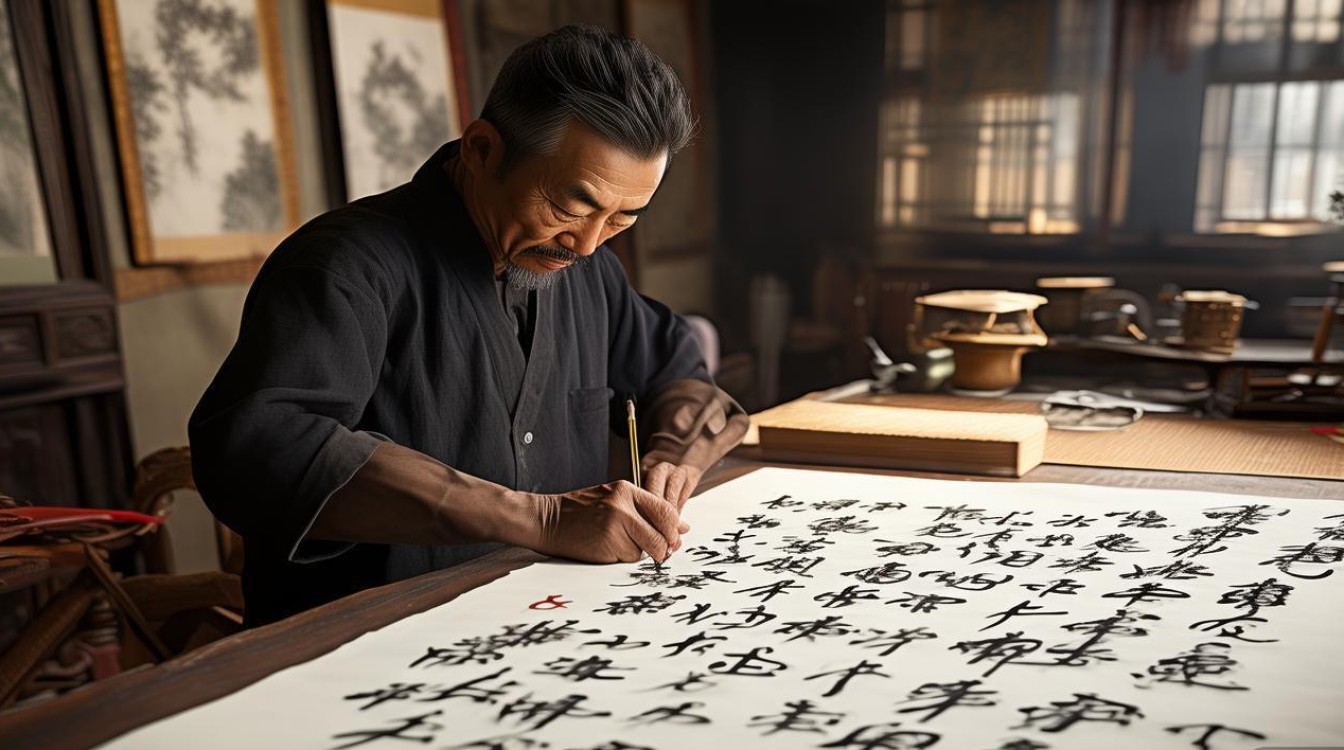

海传的艺术风格以“笔墨当随时代”为核心理念,既有传统的风骨,又具现代的审美,他的山水画多取材于江南与巴蜀的景致,构图上打破传统“三远法”的程式,常以俯视或平视的视角拉近观者与自然的距离,营造出“可行、可望、可游、可居”的意境,在笔墨运用上,他擅长以枯笔表现山石的苍劲,以湿墨渲染云雾的流动,线条则兼具书法的力度与韵律,时而如行云流水,时而如老藤缠松,色彩方面,他摒弃了青绿山水的浓艳,多以赭石、花青、墨色为主调,间或点缀朱砂、胭脂,既保留了文人画的雅致,又增添了画面的层次感,其花鸟画则偏爱梅兰竹菊等传统题材,却赋予其新的生命力——他笔下的梅花不再是孤傲的象征,而是冰雪中绽放的生机;竹子不再是清高的隐喻,而是风雨中挺拔的精神,这种对传统意象的现代化转译,让他的作品既有文化底蕴,又能引发当代人的情感共鸣。

为了让读者更清晰地了解海传艺术风格的演变,以下表格梳理了不同创作阶段的特点:

| 创作阶段 | 时间跨度 | 风格特点 | 代表作品 | 技法侧重 |

|---|---|---|---|---|

| 传统奠基期 | 1980-1990年代 | 严格遵循传统技法,以临摹宋元明清经典为主 | 《仿范宽溪山行旅图》《临摹敦煌飞天壁画》 | 工笔白描、青绿设色、线条勾勒 |

| 写生探索期 | 1990-2000年代 | 融合写生与传统,注重自然观察与个人感受 | 《黄山云海图》《江南水乡写生组画》 | 湿墨渲染、枯笔皴擦、构图创新 |

| 风格成熟期 | 2000年至今 | 笔墨与意境结合,传统与现代交融 | 《梅竹清韵》《巴山蜀水系列》 | 书法用笔、色彩点缀、意象重构 |

在艺术成就之外,海传更以传承文化为己任,他曾在多所高校担任客座教授,开设“传统笔墨与现代审美”课程,鼓励学生从传统中汲取养分,同时勇于突破创新,他常说:“书画不是孤芳自赏的技艺,而是与时代对话的语言。”为此,他多次组织公益书画展,走进山区学校为孩子们讲解书画之美,还成立了“海传书画工作室”,免费培养年轻艺术家,他的弟子中,有的在全国书画大赛中获奖,有的在艺术教育领域独当一面,形成了良好的传承梯队,他还致力于书画的国际交流,多次在欧美、东南亚举办个人画展,让中国传统书画艺术在世界舞台上绽放光彩。

海传的作品被多家美术馆、博物馆收藏,多幅画作被选作国礼赠送外国政要,他的艺术人生,不仅是对传统书画的坚守与创新,更是一位艺术家对文化责任的担当,正如他在一次访谈中所言:“笔墨是根,生活是源,唯有扎根传统,深入生活,才能让书画艺术真正走进人心。”

相关问答FAQs

问:海传的书画艺术有哪些独特之处?

答:海传的艺术独特性主要体现在三个方面:一是“笔墨的时代性”,他将传统笔墨与现代审美相结合,既保留文人画的雅致,又融入写生的生动与当代的情感;二是“意象的重构”,对传统题材(如梅兰竹菊、山水)进行现代化诠释,赋予其新的生命力;三是“技法的融合”,擅长将书法用笔融入绘画线条,以枯湿浓淡的变化营造画面层次,同时打破传统构图程式,增强画面的代入感。

问:初学者如何欣赏海传的作品?

答:欣赏海传的作品可从“笔墨、意境、情感”三个层面入手,首先看笔墨:观察线条的力度与韵律(如山石的皴擦是否苍劲,梅枝的勾勒是否遒劲),墨色的浓淡干湿变化(如云雾的流动感是否自然);其次品意境:体会画面营造的氛围(如山水画的空灵、花鸟画的生机),感受“可行、可望、可游、可居”的审美体验;最后悟情感:结合创作背景(如写生经历、文化思考),理解作品中对自然与生活的热爱,以及对传统文化的传承与创新精神。