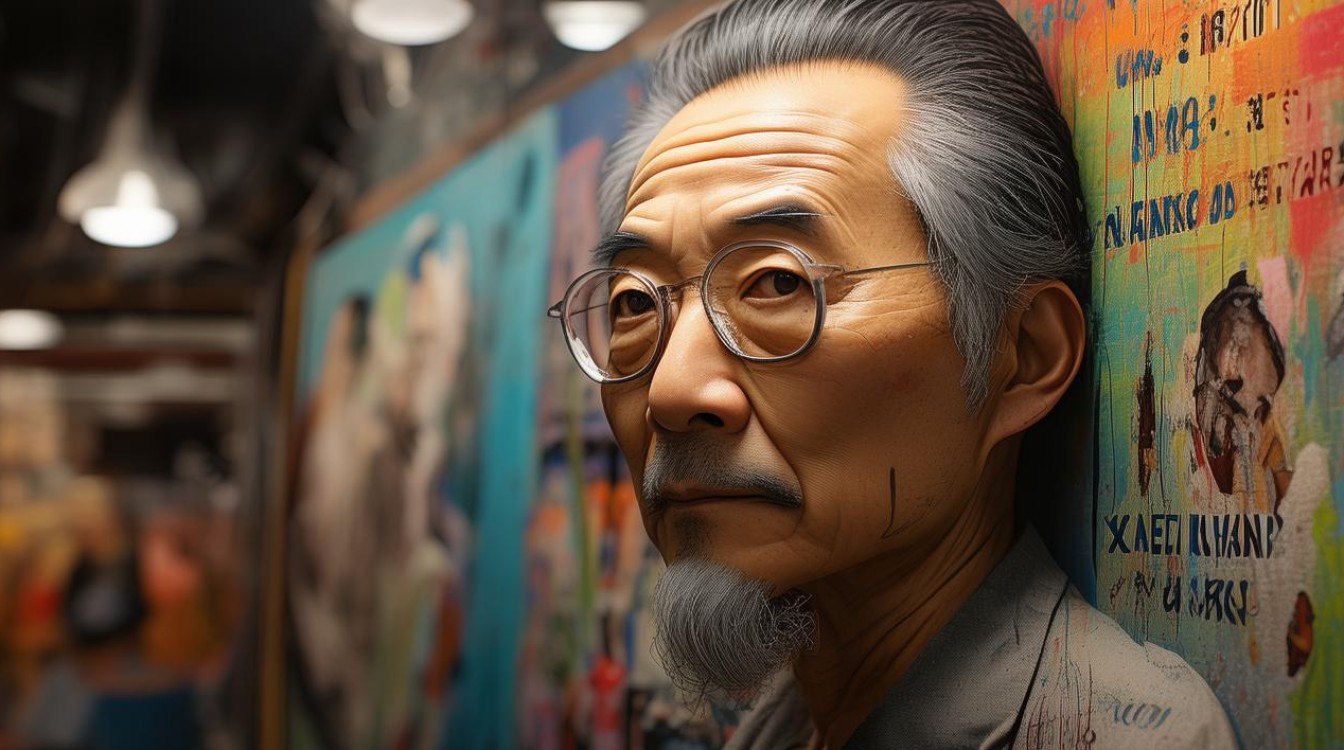

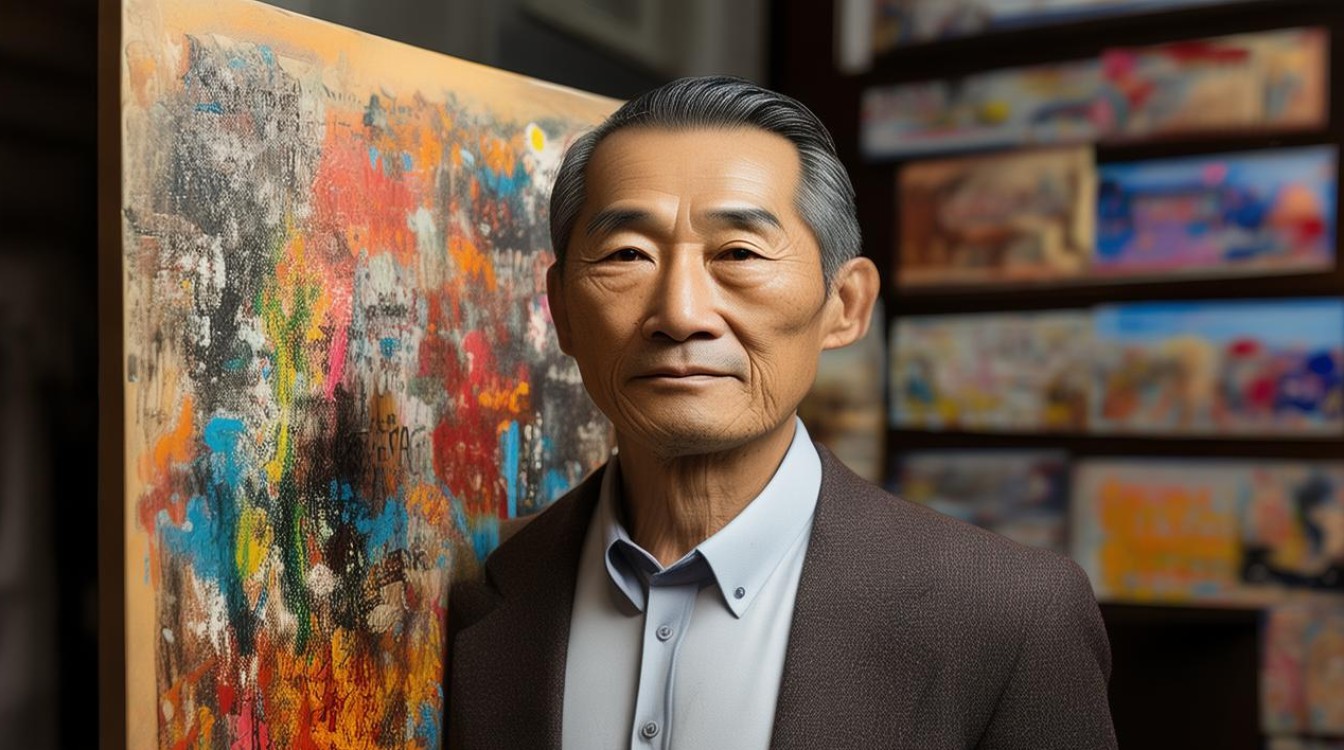

奚天鹰,当代中国画坛承前启后的重要代表人物之一,以其深厚的传统笔墨功底、独到的艺术创新视角和鲜明的时代人文关怀,成为江南山水画派的领军人物,他1953年出生于江苏苏州,自幼浸润于吴门画派的艺术氛围,后毕业于南京艺术学院中国画系,师从亚明、宋文治等名家,在数十年的艺术实践中,逐渐形成了“浑厚苍润、气韵生动”的个人风格,作品涵盖山水、花鸟、人物等多个领域,尤以山水画成就最为卓著。

奚天鹰的艺术生涯始终围绕“传统为根,创新为魂”的理念展开,早年他遍临宋元名迹,对范宽的雄浑、倪瓒的幽寂、石涛的恣烂均有深刻体悟,但并未止步于摹古,而是以“师造化”为桥梁,将古法与自然实景相结合,他坚持每年深入名山大写生,从黄山云海的缥缈到江南水乡的温润,从西北大漠的苍茫到西南边陲的奇峻,在自然中汲取灵感,同时将个人对时代变迁的思考融入笔墨,他的山水画既有传统山水的“可行、可望、可游、可居”之境,又融入现代人对空间、光影的感知,形成了“笔墨当随时代”的独特表达,在技法上,他擅长“积墨法”与“破墨法”的结合,以层层积染的墨色表现山石的厚重肌理,以破墨的灵动打破沉闷,再辅以淡彩点染,使画面既浑厚华滋又不失通透感;构图上则打破传统“三远法”的局限,采用“散点透视”与“焦点透视”相结合的方式,营造出既有传统意境又具现代视觉冲击力的空间效果。

奚天鹰的艺术成就不仅体现在创作上,更在于他对中国画传承与发展的推动,他曾任江苏省国画院院长、中国美术家协会理事等职,积极组织“新江南山水画展”“中国画创新论坛”等活动,为青年画家搭建交流平台;他在高校任教多年,将“传统技法与现代审美结合”“写生与创作并重”的教学理念融入实践,培养了一批兼具传统功底与创新思维的美术人才,他的作品《黄山云起图》《江南烟雨系列》《都市新境图》等,不仅被故宫博物院、中国美术馆等国家级机构收藏,还在纽约、巴黎、东京等地举办个展,让中国山水画以更现代的姿态走向世界。

以下为奚天鹰部分代表作品的简要梳理:

| 作品名称 | 创作年份 | 尺寸 | 艺术特点 | 收藏机构/展览情况 |

|---|---|---|---|---|

| 《黄山云起图》 | 1985年 | 178cm×96cm | 采用高远构图,积墨法表现黄山主峰的雄浑,云海以留白和淡墨渲染,气势磅礴。 | 中国美术馆,1986年全国美展展出 |

| 《江南烟雨·周庄》 | 1998年 | 146cm×89cm | 水墨淡彩,青灰色调勾勒周庄水乡,白墙黛瓦与倒影交融,笔法细腻,意境朦胧。 | 江苏省美术馆,江南画派专题展 |

| 《都市新境·夜泊》 | 2015年 | 210cm×120cm | 融合传统山水与现代都市,高楼以几何线条表现,水面倒影与传统渔舟形成对比。 | 上海龙美术馆,2016年中国当代艺术展 |

| 《四季山居图》 | 2020年 | 480cm×120cm | 长卷形式,分四季描绘山居生活,笔墨技法全面,春用花青、夏用赭石、秋用朱砂、冬用墨色。 | 故宫博物院,2021年“百年丹青”特展 |

奚天鹰的艺术之路,是传统与现代的对话,也是自然与心灵的交融,他始终认为,中国画的生命力在于“守正创新”——既要守住笔墨的“根”,也要拥抱时代的“变”,正如他所言:“笔墨是画家的语言,但语言的内容,永远是时代的精神与生活的温度。”这种理念让他的作品既有历史的厚度,又有时代的鲜活度,成为当代中国画坛不可或缺的存在。

相关问答FAQs

Q1:奚天鹰的山水画为何被称为“新江南山水”的代表?

A1:奚天鹰的山水画被称为“新江南山水”的代表,主要源于他对传统江南山水画风的突破与创新,传统江南山水多以“柔、秀、润”为特点,笔墨清雅,意境恬淡;而奚天鹰在保留江南水乡温润特质的同时,融入了现代审美和时代元素,他在《江南烟雨·周庄》中,不仅用传统笔墨描绘古镇的静谧,还通过光影变化和构图疏密对比,增强了画面的空间层次感;在《都市新境·夜泊》中,他将现代都市的高楼大厦与传统渔舟并置,形成了“古今碰撞”的视觉张力,体现了江南地区在城市化进程中的变迁,这种“传统意境+现代语言”的表达方式,让江南山水画更具时代感和感染力,因此被学界和观众视为“新江南山水”的典范。

Q2:奚天鹰在教学中如何强调“写生与创作的关系”?

A2:奚天鹰在教学中始终强调“写生是创作的源泉,创作是写生的升华”,他认为,写生不是简单的“对景描摹”,而是“与自然对话、与古人对话”的过程,他要求学生写生时不仅要观察景物的形态,更要感受其“气韵”——比如山石的“骨”、云水的“动”、草木的“生机”,他曾以黄山写生为例,让学生先临摹古人画黄山的笔墨(如石涛的“搜尽奇峰打草稿”),再实地观察黄山云海的变化,最后将古法与实景结合,形成“既似黄山,又似我心”的创作,他鼓励学生在写生中“打破程式”,比如用现代速写记录光影,再用传统笔墨提炼,避免陷入“套路化”创作,这种“写生-临摹-创作”三位一体的教学方法,让学生既能扎根传统,又能自由表达,培养了一批“接地气、有灵气”的青年画家。