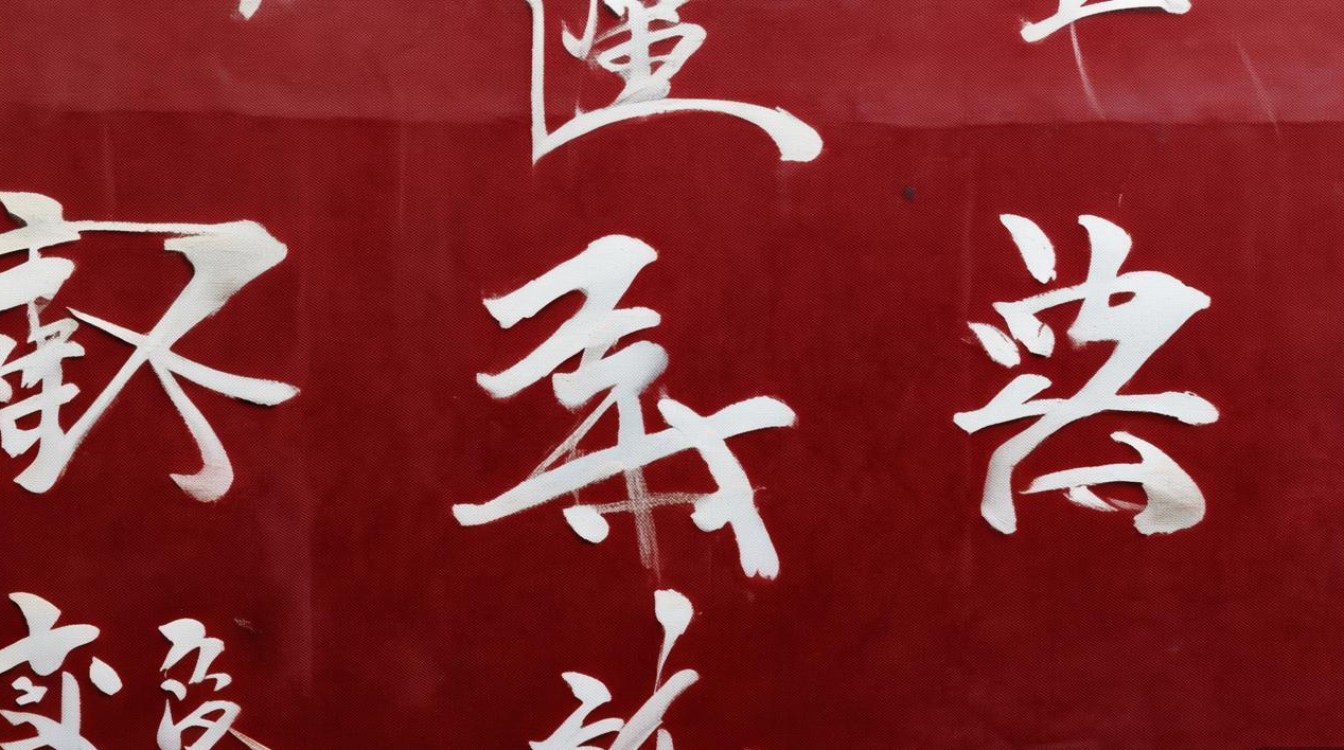

献廷书法是明清之际由书法家献廷(字号可考为献廷,名佚,活跃于明末清初)创立的书法艺术风格,其书风以“熔铸晋唐,自开户牖”为核心,既承袭二王书风的秀逸,又融合颜真卿的雄浑,兼取宋人尚意之趣,形成了一种刚柔并济、气象雍容的独特面貌,献廷书法在当时的江南书坛影响深远,不仅为文人书家所推崇,更因其“以古为新”的创作理念,成为连接帖学与碑学的重要桥梁。

师承渊源:根植传统,博采众长

献廷书法的根基深植于晋唐经典,早年,献廷潜心研习《兰亭序》《圣教序》,深得王羲之“不激不厉,而风规自远”的笔意,其行书结体舒展,笔势圆转,如行云流水,尽显晋人韵致,中年转益多师,上溯钟繇,下及褚遂良,尤其对褚遂良《雁塔圣教序》的瘦劲挺拔多有汲取,形成“清劲方纵,古雅绝俗”的结体特点,他亦不囿于帖学,广泛取法汉魏碑刻,如《张猛龙碑》《龙门二十品》的方笔与雄强,将其融入行草书中,打破了明清之际帖学流于软媚的时弊,为书法注入了金石之气,这种“帖为体,碑为用”的创作路径,使献廷书法既有文人的书卷气,又不乏碑刻的苍茫感,展现出“古意新姿”的艺术高度。

艺术特色:刚柔并济,气象雍容

献廷书法的艺术特色可概括为“用笔如铁,结体似绵”,具体体现在笔法、结体与章法三个层面。

在用笔上,献廷主张“中锋为主,侧锋为辅”,其行笔以“屋漏痕”为法,线条圆劲遒厚,如锥画沙、印印泥,力透纸背;同时又善用侧锋取势,在转折处方圆兼备,既有“折钗股”的弹性,又有“折木”的峻利,形成“刚而不折,柔而不靡”的笔意,例如其代表作《赤壁赋卷》,起笔藏锋含蓄,行笔提按分明,收笔或轻顿回锋,或戛然而止,线条中实而富有节奏变化,展现出极强的控笔能力。

结体上,献廷书法以“平正中见险绝”为追求,他打破晋唐书法的匀称结构,通过疏密对比、欹正相生,营造出“既险复平”的视觉效果,如“之”“乎”等点画较少的字,常以舒展笔势撑开空间;“风”“月”等笔画繁复的字,则通过收紧中宫、外围拓展,形成“密者不密,疏者不疏”的平衡感,其结体既有颜真卿的雄浑开张,又具米芾的欹侧多姿,整体呈现出“端庄杂流丽,刚健含婀娜”的审美意境。

章法布局方面,献廷书法讲究“虚实相生,气脉贯通”,其行草作品多采用“行无定距,字有呼应”的布局,字与字、行与行之间通过牵丝引带、大小错落,形成“断而不断,贯而未贯”的流动感,如《千字文册》,单字看似独立,实则笔意相连,通篇如“星汉流丽,云霞卷舒”,既有整体的和谐统一,又有个性的鲜明表达,展现出“疏可走马,密不透风”的高超章法技巧。

代表作品:墨迹传世,风神宛然

献廷传世作品以行草书为主,著名者有《赤壁赋卷》《千字文册》《心经册》等,这些作品集中体现其艺术风格与创作理念。《赤壁赋卷》为其成熟期代表作,纸本墨迹,纵28厘米,横386厘米,现藏于上海博物馆,全卷以行草书写就,笔法精严,结体灵动,章法跌宕起伏,开篇“壬戌之秋,七月既望”平和冲淡,中段“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟”笔势渐趋奔放,至“哀吾生之须臾,羡长江之无穷”则纵横挥洒,将苏轼文章的旷达与书法的抒情完美融合,被誉为“文心书韵,双绝合一”。《千字文册》则更显其晋唐功底,小行书结体匀称,笔意圆润,与褚遂良《雁塔圣教序》一脉相承,又不失自家“刚健婀娜”之趣,是学习献廷书法入门的重要范本。

历史影响:承前启后,泽被后世

献廷书法在明清之际的书法转型期扮演了重要角色,明末清初,帖学流于纤弱,碑学尚未兴起,献廷以“熔铸碑帖”的创新实践,为书法发展开辟了新路径,其书风不仅影响了同时代的王铎、傅山等书家,更对清代中期“碑帖融合”潮流的形成起到了先导作用,清代包世臣在《艺舟双楫》中评价献廷书法“能以汉魏之笔写晋唐之韵,千古一人”,虽有过誉之嫌,但足见其历史地位,献廷在书法理论上亦有建树,其《书法论》提出“书贵入神,神采为上,形质次之,兼之者方可绍于古人”的主张,强调神形兼备的创作理念,至今仍对书法创作具有指导意义。

相关问答FAQs

Q1:献廷书法与“扬州八怪”的金农、郑板桥的书法风格有何异同?

A1:献廷书法与扬州八怪书法同属清代“个性书风”的范畴,但存在明显差异,相同之处在于二者均打破传统帖学的束缚,融入金石碑刻元素,追求个性表达,不同之处在于:献廷书法以“帖为体,碑为用”,风格雍容典雅,兼具文人气与金石气,属于“雅变”;而扬州八怪书法更强调“以丑为美”,金农的“漆书”方扁拙厚,郑板桥的“六分半书”歪斜奇崛,属于“俗变”,更具叛逆性和民间气息,献廷书法注重笔法与传统的衔接,而扬州八怪则更侧重主观情感的宣泄,审美取向有所不同。

Q2:初学者学习献廷书法应从哪些方面入手?

A2:初学献廷书法,建议分三步走:夯实晋唐基础,临摹《兰亭序》《圣教序》掌握行书的基本笔法与结体,再通过褚遂良《雁塔圣教序》学习方笔与瘦劲风格,培养“中锋用笔”的意识;融入碑意,选择《张猛龙碑》《龙门二十品》等魏碑名迹,临习其方笔与结构特点,体会“金石气”的线条质感,但需注意碑帖融合的度,避免碑意过强导致笔法僵化;临摹献廷传世作品,如《千字文册》,从单字结构到章法布局逐步深入,同时结合其《书法论》中的理论,理解“神采为上”的创作理念,最终形成“既守古法,又能出新”的个人风格。