义胜,当代书画艺术领域一位以“义”为魂、以“艺”载道的践行者,其艺术人生始终贯穿着“以义立身、以艺传情”的信条,他不仅是笔墨技法的精湛掌握者,更是传统文化精神的当代诠释者,在书画创作、艺术传承与社会责任之间,构建起独特的“义胜美学”体系。

义胜的艺术之路始于家学熏陶,幼年在祖父的指导下临池学书、涂抹丹青,奠定了坚实的传统基础,青年时期,他负笈北上,先后就读于美术学院国画系与书法专业,系统研习《兰亭序》《祭侄文稿》等经典碑帖,深入黄公望、倪瓒等元四家的山水意境,同时师从当代书法大家与国画名家,在“师古人”与“师造化”的双重修炼中,逐渐形成自己的艺术语言,他常言:“书画之道,技法为基,心境为魂,而‘义’则是心境的根骨。”这种对“义”的执着,让他的艺术创作始终跳脱出单纯的笔墨游戏,而是成为承载文化精神与时代情怀的载体。

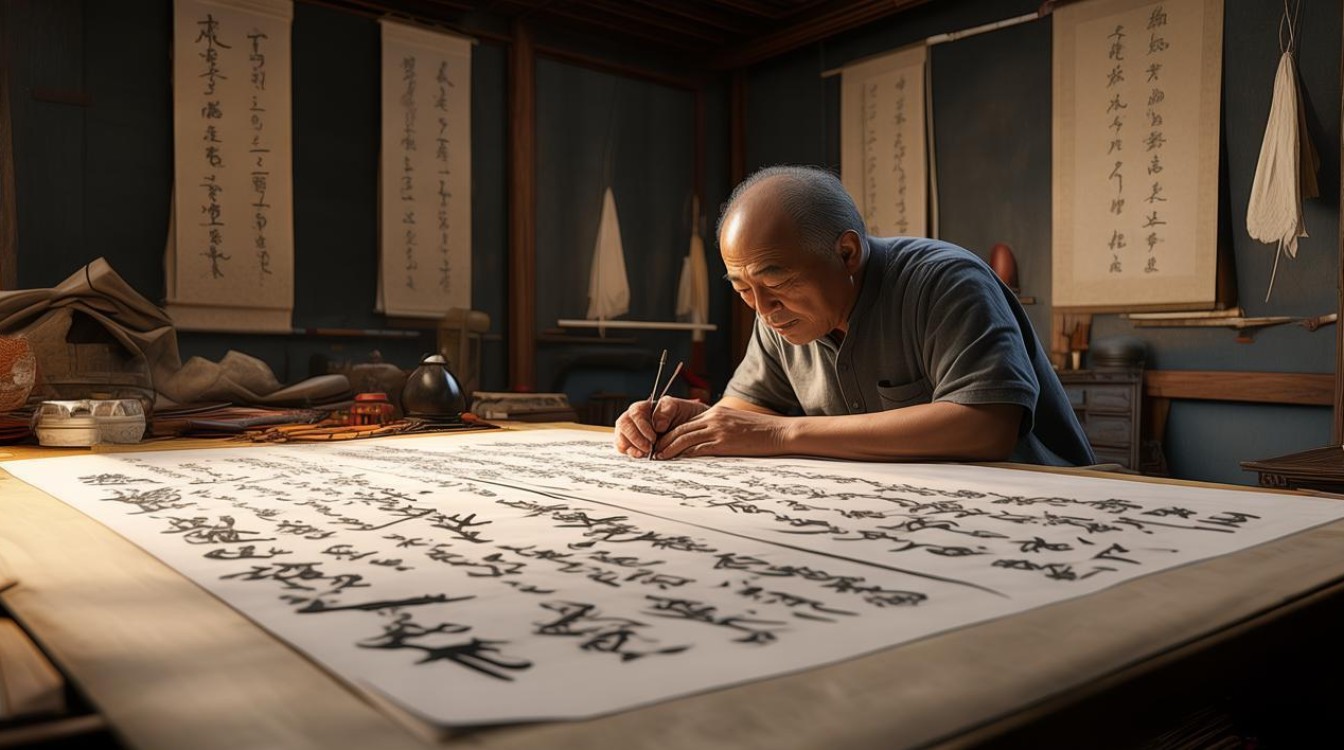

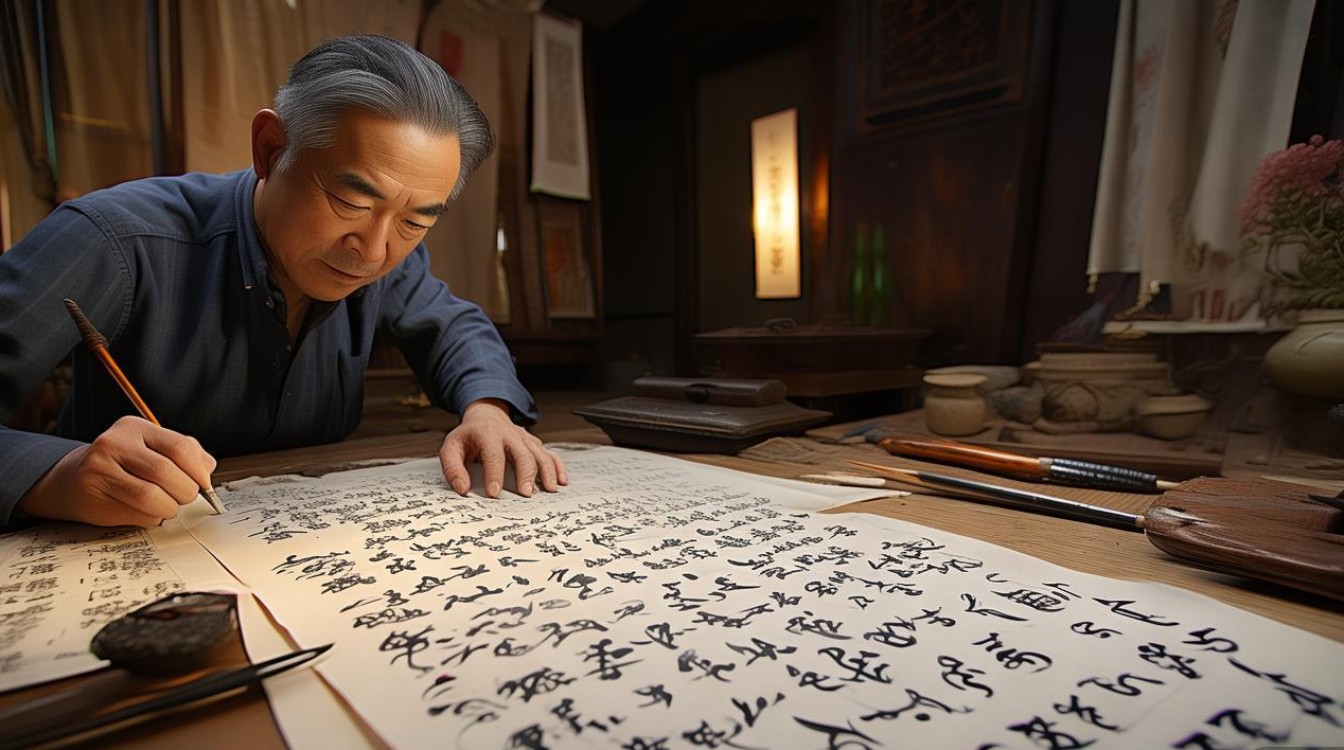

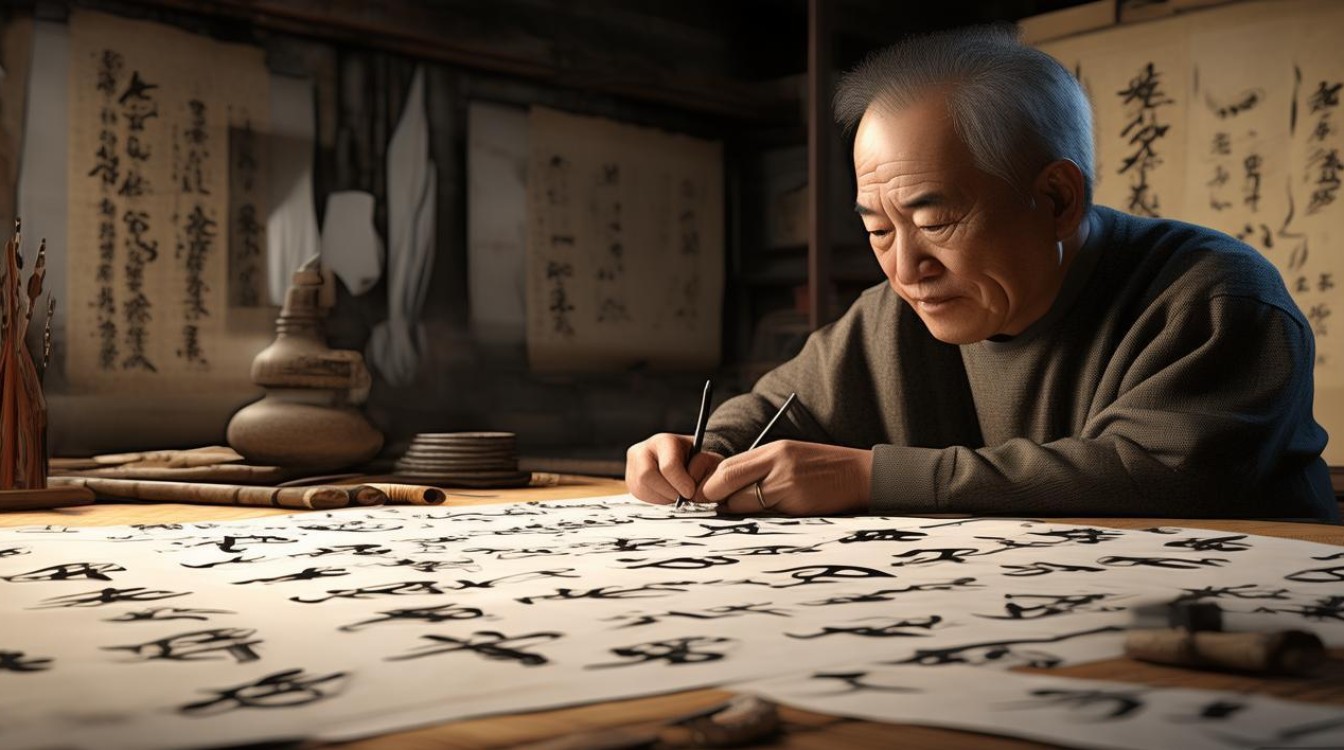

在书法创作上,义胜以行草见长,兼擅隶书与楷书,他的行草取法王羲之的飘逸与怀素的狂放,却又融入碑学的雄浑骨力,用笔方圆兼备,线条如锥画沙、如屋漏痕,既见晋人的风雅,又具唐法的气象,结字上,他打破传统书体的森严法度,追求“既知平正,务追险绝;复归平正”的辩证之美,字与字之间顾盼生姿,行与行之间气脉贯通,其代表作《赤壁赋行草长卷》,以苏轼名篇为内容,笔墨随文意流转——写“哀吾生之须臾”时,笔触沉郁顿挫,线条凝重如铁;绘“抱明月而长终”时,则笔势舒展流畅,墨色温润如玉,通过书法的节奏感,将文章的哲思与情感层层推进,隶书作品《心经》则取法《曹全碑》的秀逸与《张迁碑》的方劲,结体扁平宽博,笔画蚕头燕尾,间架疏密有致,在古朴中透出禅意,让人感受到“心无挂碍”的宁静境界,楷书《论语选抄》则以颜真卿的雄浑为底,融入欧阳询的险峻,点画厚重而不失灵动,结构严谨而富有变化,彰显出“克己复礼为仁”的儒家风骨。

国画创作中,义胜以山水为宗,兼攻花鸟,作品多取材于祖国名山大川与寻常景物,却总能赋予其独特的精神意蕴,他的山水画初学“元四家”的简淡萧疏,后融合黄宾虹的“五笔七墨”,注重“积墨法”与“破墨法”的运用,通过层层积染与墨色交融,营造出山川的苍茫浑厚与云雾的流动变幻,代表作《太行秋韵》以太行山为背景,采用高远构图,主峰巍峨耸立,山石以斧劈皴与披麻皴结合,刚毅中见浑厚;山间林木以点染法为之,或丹或黄,秋意盎然;近景处溪流潺潺,小桥横跨,几间茅屋隐现于林间,既有北方山水的雄壮,又有江南山水的灵秀,题跋“太行自古多豪杰,一纸秋色寄深情”,将家国情怀融入山水意境,使作品超越自然景观,成为精神的象征,花鸟画方面,义胜偏爱梅兰竹菊,尤擅墨竹,他笔下的墨竹,取法文同的“胸有成竹”与郑板桥的“乱石铺街体”,竹干挺拔如君子,竹叶疏密如凤尾,笔墨浓淡相宜,一气呵成,作品《风竹图》中,几竿竹子迎风而立,竹叶向左倾斜,似闻风声飒飒,题诗“未出土时先有节,及凌云处尚虚心”,以竹喻人,传递出“义”所蕴含的气节与谦逊。

义胜的艺术成就不仅体现在作品本身,更在于他对“义”的践行与传承,他始终认为,书画家不仅要“写心”,更要“担责”,多年来,他积极参与公益书画义卖,所得款项用于资助贫困学生、修缮文物古迹、支持乡村文化建设;他走进校园、社区,免费开设书画讲座,普及传统文化知识,让更多人感受书画之美;他收徒授艺,不问出身,只看人品与悟性,常告诫学生:“学艺先学做人,字如其人,画如其人,无‘义’则艺无根。”这种将艺术与社会责任紧密结合的理念,让他在书画界赢得了“义德双馨”的赞誉。

为更清晰地展现义胜艺术创作的发展脉络与理念演变,以下表格概括其不同时期的特点:

| 创作时期 | 时间跨度 | 艺术风格特点 | 代表作品 | 理念阐释 |

|---|---|---|---|---|

| 师古期 | 20-40岁 | 严格遵循传统,精研碑帖与古法,注重技法锤炼 | 《临兰亭序》《仿古山水册》 | “师古人,以技法立基” |

| 融通期 | 41-60岁 | 融合传统与现代,将个人情感与时代精神注入笔墨,风格渐趋成熟 | 《太行秋韵》《赤壁赋行草长卷》 | “师造化,融今古,以心境立魂” |

| 升华期 | 61岁至今 | 笔墨老辣,意境深远,强调“义”的精神内核,艺术与社会责任并重 | 《墨竹图》《心经隶书》《义胜书画集》 | “师心性,以义立艺,以艺载道” |

义胜的艺术实践,深刻诠释了“义”在书画创作中的多重内涵:对传统文化的敬畏与传承是“义”,对社会责任的担当与奉献是“义”,对艺术初心的坚守与追求亦是“义”,他的作品,既有笔墨的精湛,更有精神的厚度,让观者在欣赏艺术之美的同时,更能感受到一种直抵人心的力量——那是“义”的温度,是文化的力量,是艺术家的风骨。

相关问答FAQs

-

问:义胜的书画创作中,“义”的具体内涵体现在哪些方面?

答:义胜作品中的“义”主要体现在三方面:一是文化传承之“义”,他对传统书画技法的精研与对经典精神的坚守,体现对文化根脉的敬畏;二是家国情怀之“义”,如《太行秋韵》等作品将自然景观与民族精神结合,传递深沉的家国情感;三是社会责任之“义”,通过公益义卖、艺术普及等活动,践行“艺术为人民”的担当,使书画成为传递正能量的载体。

-

问:义胜在艺术传承方面有哪些独特做法?

答:义胜的艺术传承以“德艺双修”为核心:一是收徒授艺时强调“人品先于艺品”,将“义”的品格培养作为教学首要;二是打破“秘技不传”的旧习,通过公益讲座、线上课程等形式,系统讲解书画理论与创作心得;三是整理编撰《义胜书画论稿》《传统笔墨技法解析》等教材,将个人经验转化为可传承的知识体系,推动书画艺术的普及与发展。