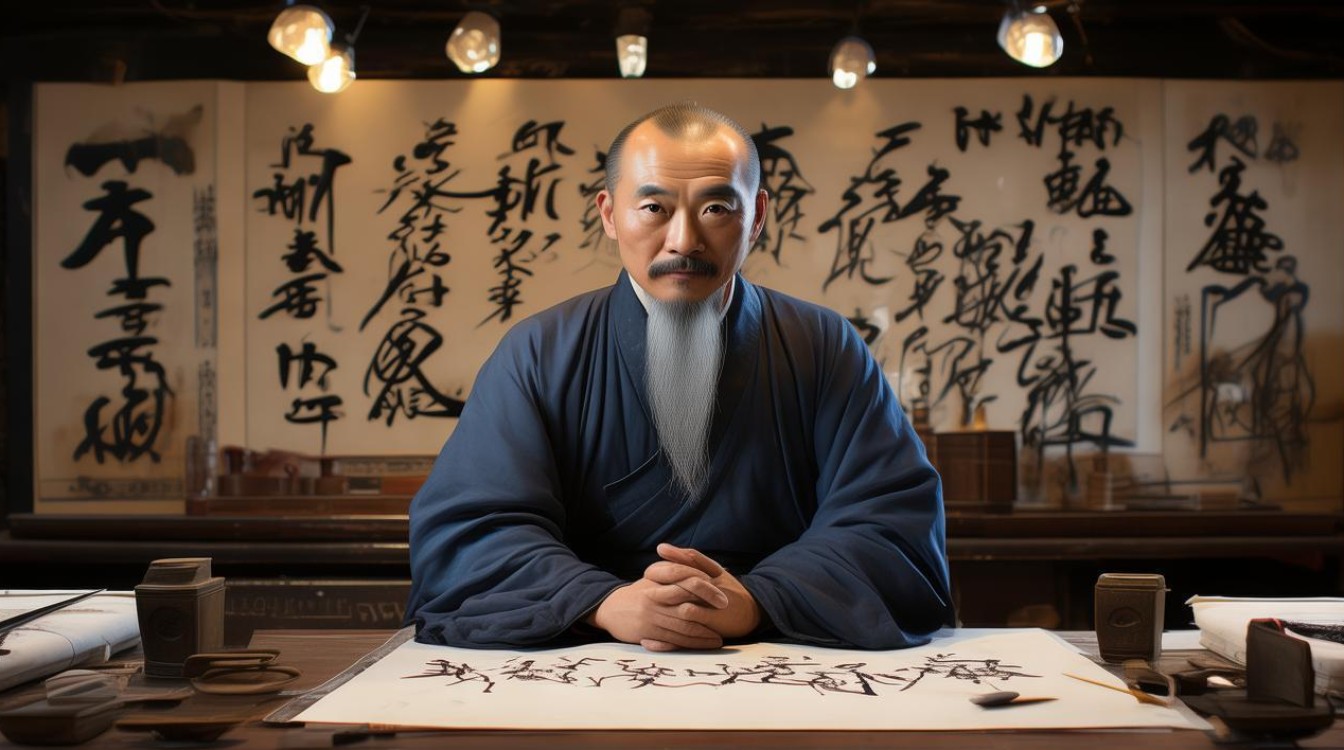

书画家段铜,生于江南水乡苏州,自幼浸润在吴门画派的书香墨韵中,以其深厚的传统功底与独到的艺术创新,在当代书画界独树一帜,他的艺术生涯横跨半个多世纪,从早年临摹古帖的勤学苦练,到中融汇中西的探索突破,再到晚年“笔墨当随时代”的化境,形成了兼具古典雅韵与时代气息的独特风貌。

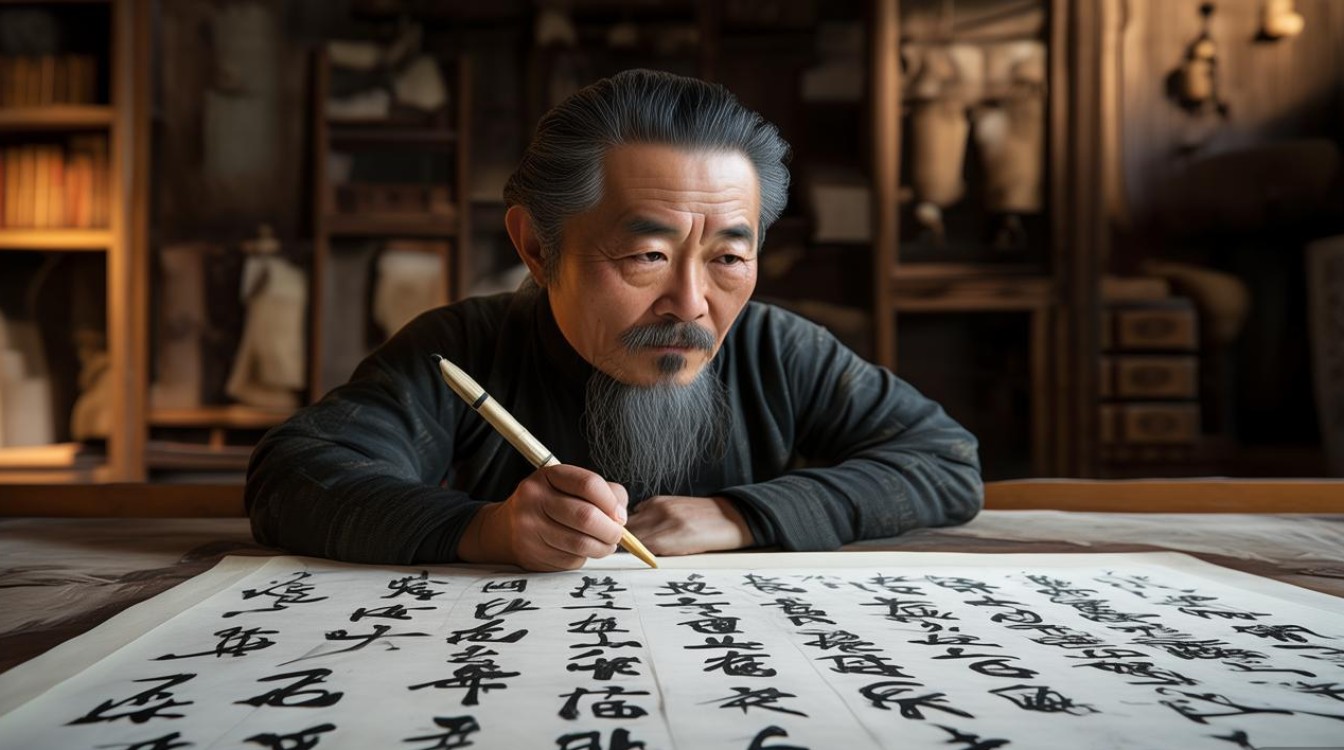

段铜的书画之路始于家学,祖父是当地小有名气的文人画家,家中收藏的明清书画作品成为他最早的启蒙教材,少年时,他每日清晨临池不辍,从欧阳询《九成宫》的楷法入手,兼习颜真卿《多宝塔》的雄浑,后沉醉于王羲之《兰亭序》的飘逸与米芾《蜀素帖》的跌宕,书法上的扎实根基,为他后来的绘画创作奠定了“以书入画”的笔墨底气,青年时期,他考入浙江美术学院(现中国美术学院)国画系,系统研习传统山水、花鸟画理,师从陆俨少、潘天寿等名师,不仅精研范宽《溪山行旅图》的雄峻、倪瓒《容膝斋图》的萧疏,更对西方素描、色彩原理深入探究,将光影明暗、色彩层次巧妙融入传统水墨,形成了“水墨为体,色彩为用”的创作理念。

在艺术成就上,段铜的书法与绘画相得益彰,互为表里,他的书法以行草见长,兼擅隶书、篆书,行草作品取法“二王”的俊秀,又融入张旭、怀素的狂放,用笔提按顿挫如行云流水,结字欹正相生、疏密有致,既有“屋漏痕”的苍茫老辣,又有“锥画沙”的圆润遒劲,隶书则取《曹全碑》的秀逸与《张迁碑》的朴拙,笔画厚重而不失灵动,结体扁方中见变化,呈现出“金石气”与“书卷气”的统一,绘画方面,他尤以山水画成就最高,早年作品多表现江南烟雨的温润,如《姑苏烟雨图》《太湖春晓》等,以淡墨晕染表现远山迷蒙,以浓墨勾勒近树屋舍,意境空灵悠远;中年以后,画风转向雄浑苍茫,创作了《黄河魂》《太行秋色》等系列作品,以斧劈皴、披麻皴结合,表现北方山石的刚毅雄奇,墨色浓重中见层次,气势磅礴而不失细节;晚年则回归“平淡天真”的境界,代表作《荷塘清趣》《幽兰图》等,以简练的笔墨勾勒物象,留白处意蕴无穷,体现了“绚烂之极归于平淡”的艺术追求。

段铜的艺术特色可概括为“传统为根,创新为魂”,他始终坚持“笔墨当随时代”,在继承传统的基础上,不断探索新的表现形式,书法中,他将魏碑的方笔融入行草,增强了线条的力量感;绘画中,他借鉴西方印象派的光色处理,使水墨画在保持东方韵味的同时,更具视觉冲击力,其作品多次参加全国美展、书法展,并荣获“中国美术奖·书法金奖”“全国山水画展优秀奖”等殊荣,多件作品被故宫博物院、中国美术馆、江苏省美术馆等机构收藏,出版有《段铜书法集》《段铜山水画技法解析》《砚边心语——段铜书画谈》等专著。

作为艺术教育家,段铜同样贡献卓著,他曾在苏州工艺美院、南京艺术学院任教三十余年,培养了一大批书画人才,他主张“先与古人合,再与古人离”,强调学生既要深入传统经典,又要勇于突破自我,教学中,他注重因材施教,对基础薄弱者严格要求临摹古帖,对已有一定功底者则鼓励写生创作,其学生中有多人已成为当代书画界的中坚力量。

社会对段铜的评价,既肯定其艺术成就,更推崇其人格修养,他淡泊名利,从不以书画家身份自居,晚年闭门谢客,每日读书、写字、作画,过着“素心人”的简朴生活,评论家称其作品“外师造化,中得心源”,既有传统的厚度,又有时代的高度;同行赞其“人品艺品俱高”,是当代文人书画的典范。

以下为段铜艺术风格与代表作品简表:

| 类别 | 风格特点 | 代表作品 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 书法 | 行草:融合“二王”俊秀与张旭狂放,提按顿挫如行云流水;隶书:取《曹全碑》秀逸与《张迁碑》朴拙,金石气与书卷气统一 | 《赤壁赋》(行草)、《千字文》(隶书) | 以书入画,线条苍劲有力,结字欲正相生 |

| 绘画 | 山水:早年江南烟雨(空灵悠远),中年北方山川(雄浑苍茫),晚年花鸟(平淡天真) | 《姑苏烟雨图》《黄河魂》《荷塘清趣》 | 水墨为体,色彩为用,光影与笔墨结合,意境深远 |

相关问答FAQs

Q1:段铜的书画创作中,如何体现“传统与创新的结合”?

A1:段铜的传统根基体现在对古代经典的深度研习上,书法临摹“二王”、颜柳、魏碑,绘画取法范宽、倪瓒、石涛等,笔墨语言、构图章法均遵循传统法度;创新则表现为将西方艺术元素融入传统,如绘画中借鉴印象派光色处理增强画面层次,书法中将魏碑方笔引入行草强化线条力量感,同时注重写生,从自然中汲取灵感,使作品既有传统韵味,又具时代气息,他主张“师古而不泥古”,在继承中突破,形成独特风貌。

Q2:段铜作为艺术教育家,其教学理念对当代书画教育有何启示?

A2:段铜的教学理念核心是“先与古人合,再与古人离”,强调传统与创新并重,他要求学生先通过临摹经典掌握传统笔墨技法,再通过写生与创作培养个人风格,反对一味模仿或盲目求新,这一理念启示当代书画教育:需重视传统经典的传承,夯实基础;同时鼓励学生关注时代、深入生活,在继承中探索个性化表达,避免陷入“复古”或“西化”的极端,培养既有传统底蕴又有创新能力的艺术人才。