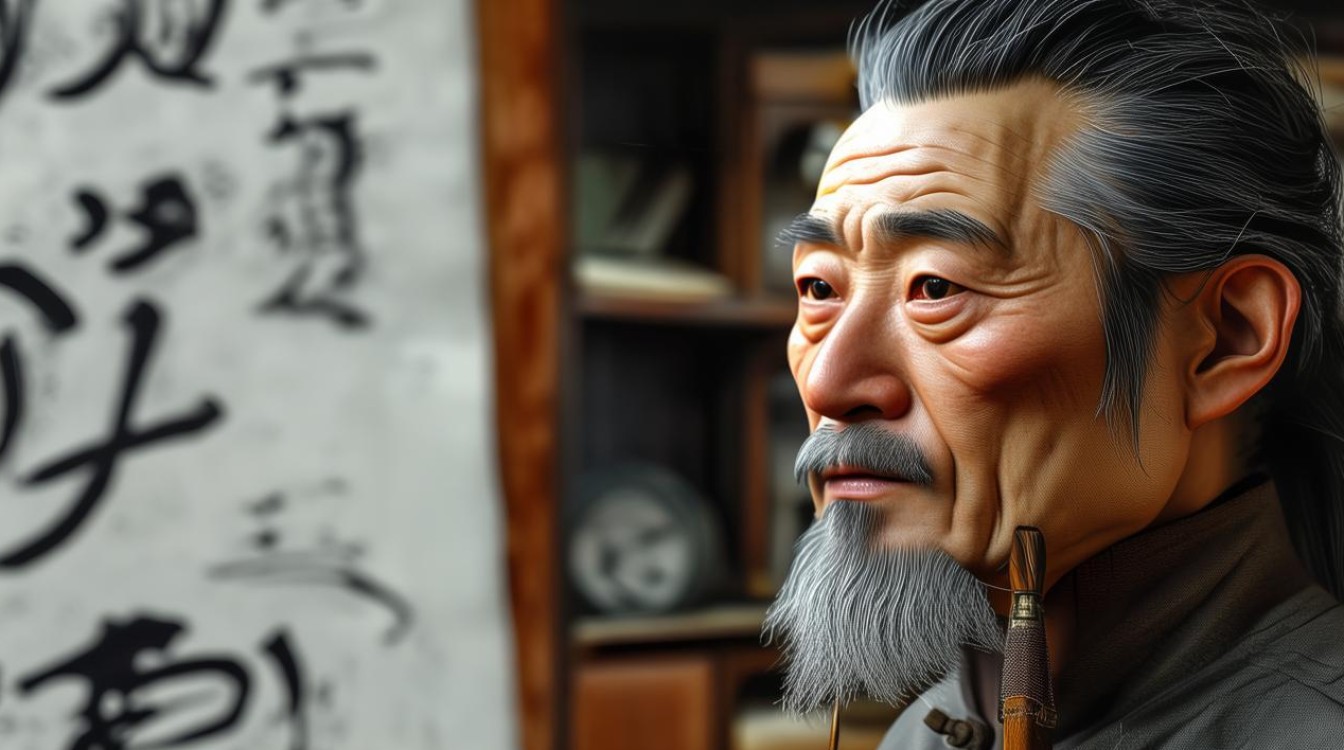

中国画家赵刚,1963年出生于山东济南,自幼浸润于齐鲁文化的深厚底蕴,后毕业于山东艺术学院国画系,受教于于希宁、张志民等名师,系统研习传统笔墨与西方造型艺术,作为当代中国画坛兼具传统精神与当代意识的代表性画家之一,赵刚的艺术创作以人物画为核心,兼及山水、花鸟,其作品既扎根于中国画的“写意”传统,又融入对现代人文精神的深刻洞察,形成了独特的艺术语言与审美风貌。

赵刚的艺术之路始于对传统的深度叩问,早年,他遍临历代人物画经典,从顾恺之的“传神写照”到吴道子的“吴带当风”,从任伯年的雅俗共赏到徐悲鸿的中西融合,他不仅锤炼了线条的表现力,更深刻理解了“外师造化,中得心源”的创作内核,其早期作品如《孔子周游列国》《老子出关》等,以工笔重彩的形式再现历史人物,线条刚劲流畅,色彩沉稳典雅,在尊重历史真实的基础上,注入了对传统文化的现代性解读,展现出扎实的传统功底。

随着艺术探索的深入,赵刚逐渐将目光转向当代生活,致力于在传统笔墨中融入现代人文关怀,他的中期创作以现实主义人物题材为主,聚焦普通人的生存状态与精神世界,如《都市系列》《农民工纪事》等作品,在这些画作中,他突破了传统人物画的程式化表达,将西方素描的造型理念与中国画的骨法用笔相结合,通过精准的线条与细腻的墨色层次,塑造出充满生命力的当代形象,都市霓虹》中,他以写意的手法描绘都市人群的孤独与疏离,背景的霓虹用泼墨与撞彩技法表现,形成强烈的视觉对比,而人物的神情则通过简练的线条勾勒,传递出深层的心理张力,体现了传统笔墨与现代主题的有机融合。

近年来,赵刚的艺术语言进一步凝练,进入“意象写意”的新阶段,他不再拘泥于形似,而是追求“以形写神”的更高境界,作品中的形象愈发概括,笔墨愈发自由,如《高原魂》系列,他以西北高原的牧民为表现对象,运用大写意的笔法,寥寥数笔便勾勒出人物的粗犷与坚韧,背景的雪山与草原则以浓淡干湿的墨色晕染而成,营造出苍茫雄浑的意境,这种“似与不似之间”的表达,既保留了中国画的写意精神,又传递出对生命力量的礼赞,展现出艺术家对传统美学的当代转化。

在艺术理念上,赵刚始终坚持“笔墨当随时代”,他认为传统不是静止的标本,而是流动的血脉,中国画的发展必须在继承中创新,在回应时代命题中实现自我超越,他主张“中体西用”,将西方艺术的造型、色彩、构图等元素巧妙融入中国画的笔墨体系,但不失中国文化的精神内核;他强调“画品即人品”,注重通过作品传递真善美的人文情怀,反对为创新而创新的空洞形式。

赵刚的艺术成就得到了业界的广泛认可,其作品多次入选全国美展、国际艺术双年展等重要展览,并获“中国美术奖”等多项国家级奖项,部分作品被中国美术馆、中国国家博物馆、上海美术馆等机构收藏,他积极参与艺术教育,担任多所高校客座教授,培养了一批青年艺术人才,为中国画的传承与发展贡献力量。

以下为赵刚艺术创作阶段与特点的简要对比:

| 创作阶段 | 风格特点 | 代表作品 | 技法侧重 |

|---|---|---|---|

| 早期(1980s-1990s) | 传统工笔重彩,历史题材,典雅庄重 | 《孔子周游列国》《老子出关》 | 工笔线条,重彩设色,传统构图 |

| 中期(2000s-2010s) | 现实主义人物,现代题材,人文关怀 | 《都市系列》《农民工纪事》 | 中西融合造型,写意与工笔结合,墨色层次 |

| 2010s至今) | 意象写意,生命主题,苍茫雄浑 | 《高原魂》《牧歌》 | 大写意笔法,墨色晕染,意境营造 |

相关问答FAQs:

Q1:赵刚的工笔画与传统工笔画相比,有哪些创新之处?

A1:赵刚的工笔画在继承传统工笔“以线造型”“随类赋彩”等核心技法的基础上,进行了三方面创新:一是题材上,从传统的历史故事、宗教人物转向当代普通人的生活,增强了现实关怀;二是技法上,融入西方素描的明暗关系与解剖学知识,使人物形象更具立体感与真实感;三是色彩上,突破传统工笔重彩的程式化配色,借鉴水画的墨色层次与西方现代画的色彩构成,形成更具张力的视觉效果,他在《都市霓虹》中用撞彩技法表现霓虹的斑斓,既保留了工笔的精细,又注入了写意的灵动。

Q2:赵刚的“意象写意”人物画如何体现“传统与现代的融合”?

A2:赵刚的“意象写意”人物画通过“形神关系”与“笔墨语言”的双重融合体现传统与现代的连接,传统层面,他坚守中国画“以形写神”“气韵生动”的美学原则,不追求形似而注重神韵的表达;现代层面,他将当代人的生活体验与精神状态融入创作,如《高原魂》中对高原牧民坚韧生命力的刻画,既是对传统“天人合一”哲学的延续,也是对现代人精神力量的当代诠释,在笔墨上,他运用大写意的自由线条与墨色晕染,打破传统写意的程式,形成既有书法韵味又有现代感的视觉语言,实现了传统美学精神的当代转化。