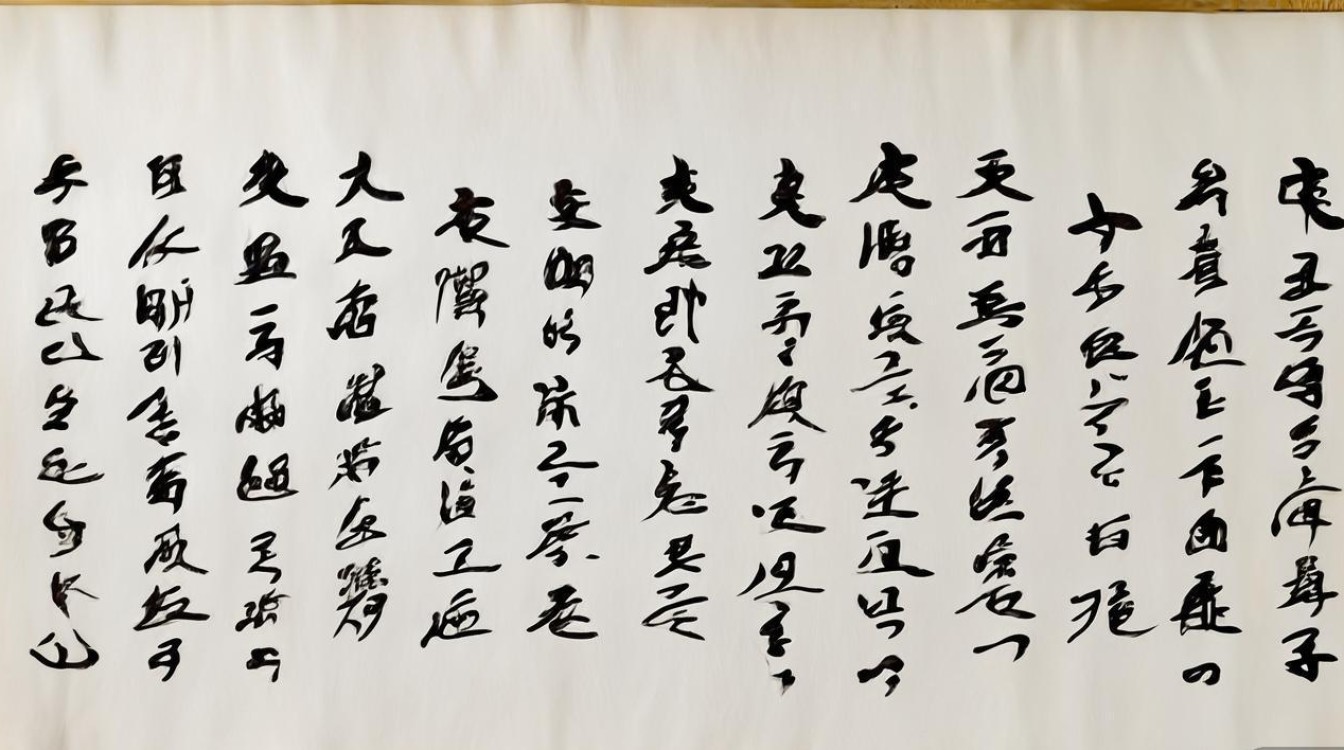

书法作品作为中华文化的瑰宝,是汉字书写的艺术升华,它以笔墨为媒介,将文字的实用性与审美性完美融合,成为承载情感、传递思想、展现文化底蕴的独特载体,描绘一幅书法作品,需从线条质感、章法布局、墨色韵律、情感意境及文化内涵等多维度深入剖析,方能真正读懂其艺术魅力。

笔墨线条是书法作品的“筋骨”,其质感直接决定作品的精气神,书法用笔讲究“力透纸背”,这种“力”并非蛮力,而是笔锋与纸面摩擦产生的“涩势”,是提按顿挫间的节奏变化,以王羲之《兰亭序》为例,其线条如“锥画沙”般浑厚,起笔藏锋含蓄,行笔中锋为主,线条中段饱满有力,收笔轻快灵动,呈现出“不激不厉而风规自远”的平和之美;而颜真卿《祭侄文稿》的线条则充满悲愤之情,起笔多侧锋切入,线条粗犷遒劲,甚至出现“破锋”与“飞白”,这种看似“失控”的笔触,恰恰是情感喷发时的真实写照,展现出“忠义贯于日月,气象施于后世”的雄浑气概,描绘线条时,需关注其“方圆、曲直、刚柔”的对比:篆书线条匀称圆转,如“玉箸”般温润;隶书“蚕头燕尾”,波磔分明,兼具庄重与灵动;楷书笔画分明,结构严谨,如欧阳询《九成宫》的“险劲绝伦”;行书则笔断意连,牵丝引带,如米芾《蜀素帖》的“八面出锋”;草书线条最为奔放,怀素《自叙帖》中“忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字”的线条,如惊蛇入草、骤雨旋风,将动态美推向极致。

字形结构与章法布局构成书法作品的“骨架”,体现书家的空间智慧,单字结构讲究“疏可走马,密不透风”,通过部首的穿插避让、笔画的伸缩开合,达到平衡中的变化,比如王献之《中秋帖》中“不复不得”四字,“复”字捺画舒展,与“不”字紧密结构形成疏密对比;“得”字左右两部分左窄右宽,既稳定字形,又打破呆板,章法布局则是字与字、行与行之间的呼应关系,可分为“有行有列”(如篆书、隶书)、“有行无列”(如楷书、行书)、“无行无列”(如狂草)三种形式,以《兰亭序》为例,行书“有行无列”,字与字之间大小错落,如“之”字出现20余次,形态各异,却因行气的贯通而浑然一体;行距疏朗,字距紧密,形成“疏可走马密不透风”的节奏感,而徐渭《草书诗轴》作为“无行无列”的典范,字形大小悬殊,线条左冲右突,看似杂乱无章,实则通过墨色的浓淡、线条的轻重,形成强烈的视觉冲击力,展现出“乱石铺街”的奇崛之美,描绘章法时,需注意“虚实相生”,空白处也是构图的重要组成部分,如《兰亭序》中字与字之间的“牵丝”与行距的留白,共同营造出“气韵生动”的意境。

墨色层次是书法作品的“血肉”,赋予作品以生命力,书法用墨讲究“浓、淡、干、湿、焦”的变化,墨色的浓淡直接影响线条的质感与情感的表达,浓墨如苏轼《黄州寒食帖》中的“年年欲惜春,春去不容惜”,墨色沉厚,笔画饱满,传递出深沉的感慨;淡墨如董其昌《草书卷》,墨色清淡,线条朦胧,展现出“淡墨欲飞”的空灵之美;渴笔(干笔)则如倪瓒书法中的折钗股、屋漏痕,笔毛干枯,线条苍劲,展现出“渴骥奔泉”的力度;涨墨则是墨汁在纸上自然晕染,如王铎《赠张抱一行书诗卷》中“兴来振笔如风雨”的涨墨效果,字形边缘模糊,与周围线条融为一体,形成“混沌开张”的视觉张力,描绘墨色时,需关注其“润燥相济”,浓墨不滞,淡墨不浮,干笔不枯,湿笔不滑,通过墨色的层次变化,展现书家的情绪流动与创作时的节奏变化。

情感意境是书法作品的“灵魂”,是其超越形式的精神内核,书法是“心画”,书家的情感、性格、修养都会通过笔墨线条流露出来,王羲之创作《兰亭序》时,“天朗气清,惠风和畅”,笔下流淌的是“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”的旷达与超脱;颜真卿书写《祭侄文稿》时,“抚念摧切,震悼心颜”,字里行间充满对侄子的悲悼与对叛军的愤慨,情感真挚,直击人心;怀素《自叙帖》中“粉壁长廊数十间,兴来小豁胸中气”,则是其狂放不羁、纵情笔墨的写照,描绘情感意境时,需将作品与书家的生平、创作背景相结合,通过线条的“快慢、轻重、提按”,体会其情绪的起伏变化,进而达到“见字如面”的共鸣。

文化内涵是书法作品的“根脉”,使其成为中华文化的“活化石”,书法与诗词、哲学、历史等文化元素紧密相连,每一幅作品都承载着特定的文化信息,比如篆书源于商周甲骨文、金文,是汉字的源头,其对称、圆转的结构体现了“天圆地方”的宇宙观;隶书在汉代成熟,“蚕头燕尾”的笔画打破了篆书的圆转,展现出汉代“大一统”王朝的雄浑气象;楷书在魏晋南北朝定型,其方正、严谨的结构符合儒家“中庸”的审美标准;行书、草书则受道家“自然”“无为”思想影响,追求“行云流水”“天人合一”的境界,描绘文化内涵时,需了解汉字的演变历史、不同时代的审美风尚,以及书家的文化修养,方能读懂作品背后的文化密码。

以下是不同书法字体在描绘时的核心要点归纳:

| 字体 | 线条质感 | 结构特点 | 情感倾向 | 代表作品 |

|---|---|---|---|---|

| 篆书 | 匀称圆转,如“玉箸”“铁线”,中锋行笔,线条饱满 | 对称均衡,结构严谨,上紧下松 | 庄重、肃穆、古朴 | 《石鼓文》《泰山刻石》 |

| 隶书 | “蚕头燕尾”,波磔分明,方圆结合,厚重稳健 | 扁平开阔,左右对称,笔画横向取势 | 端庄、雄浑、大气 | 《曹全碑》《张迁碑》 |

| 楷书 | 笔画分明,起收有度,如“屋漏痕”“锥画沙”,力道内敛 | 结构方正,重心平稳,法度森严 | 端正、严谨、典雅 | 欧阳询《九成宫》、颜真卿《多宝塔碑》 |

| 行书 | 牵丝引带,流畅自然,提按分明,节奏明快 | 大小错落,欹正相生,行气贯通 | 灵动、潇洒、含蓄 | 王羲之《兰亭序》、苏轼《黄州寒食帖》 |

| 草书 | 线条飞动,连绵不断,如“惊蛇入草”“骤雨旋风”,变化多端 | 省减笔画,结构夸张,打破常规 | 奔放、激越、狂放 | 怀素《自叙帖》、张旭《古诗四帖》 |

描绘书法作品,需从“形”入手,深入“神”韵,最终抵达“文化”的深处,唯有如此,方能真正理解“一笔一世界,一字一乾坤”的艺术境界,感受书法艺术穿越千年的永恒魅力。

FAQs

问:初学者如何把握书法作品的情感表达?

答:初学者可通过“三步法”把握情感:了解创作背景,如《祭侄文稿》需知颜真卿侄子颜季明在安史之乱中遇害的史实,方能理解其悲愤之情;观察线条特征,如线条急促、粗重多表现激愤,线条舒缓、细润多表现平和;结合书家风格,如王羲之“飘逸”、颜真卿“雄浑”、苏轼“烂漫”,不同风格对应不同情感基调,长期积累后便能“观字知情”。

问:书法作品中“计白当黑”的概念如何理解和描绘?

答:“计白当黑”是清代邓石如提出的书法构图理念,指将空白(白)与笔画(黑)视为同等重要的构图元素,通过空白的有无、大小、形状,营造空间感与韵律感,描绘时需注意:一是关注“字内空间”,如楷书“口”字内部留白,需均匀对称,体现方正之美;二是关注“字间空白”,如行书字距紧密,行距疏朗,通过行间留白形成“透气感”;三是关注“边角空白”,如狂草作品边缘的留白,可避免画面拥挤,增强整体的疏密对比,兰亭序》中“之”字的点画与留白相互映衬,形成“虚实相生”的意境,正是“计白当黑”的典范。