张韶华书法,作为当代书坛中兼具传统底蕴与时代气息的艺术风貌,近年来逐渐受到书法界与大众的关注,其书法以“师古不泥古,创新不离宗”为核心理念,在楷、行、草诸体上均有深厚造诣,尤以行草见长,形成了清雅洒脱、刚柔并济的个人风格,被誉为“文人书法当代传承的重要践行者”。

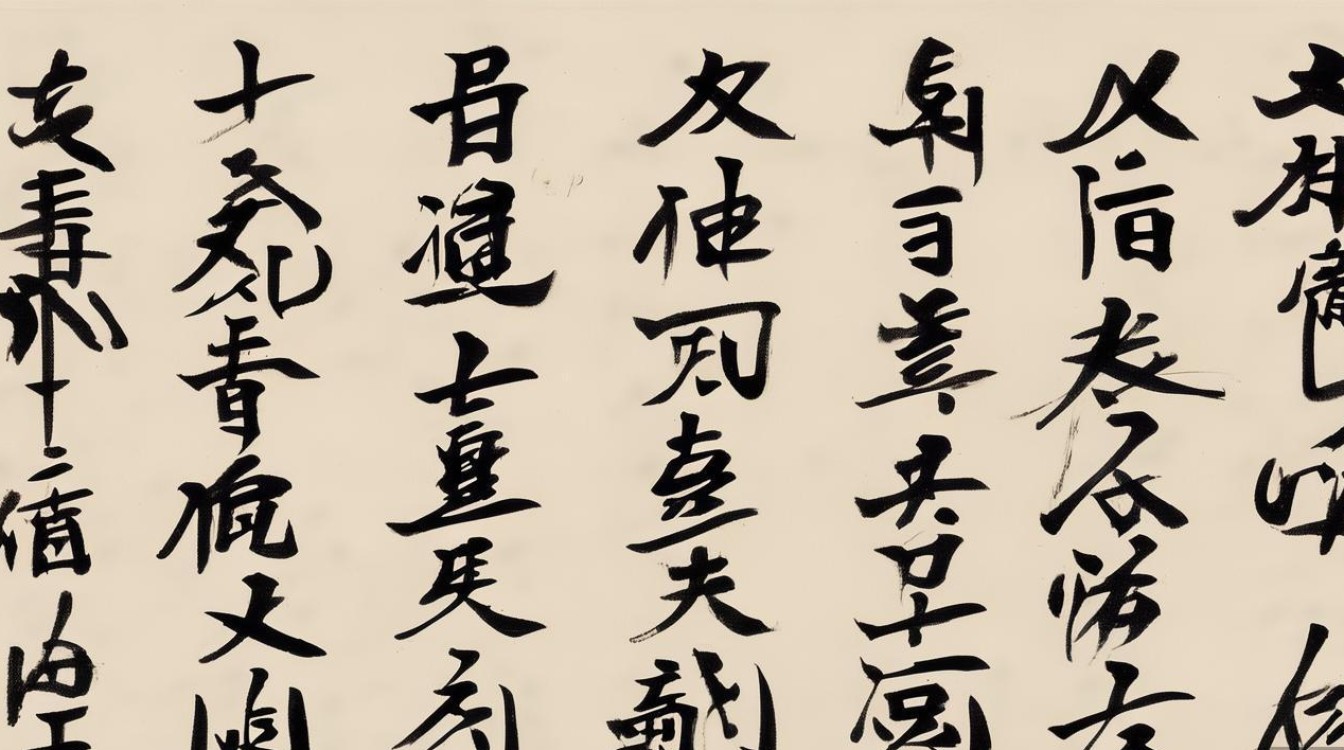

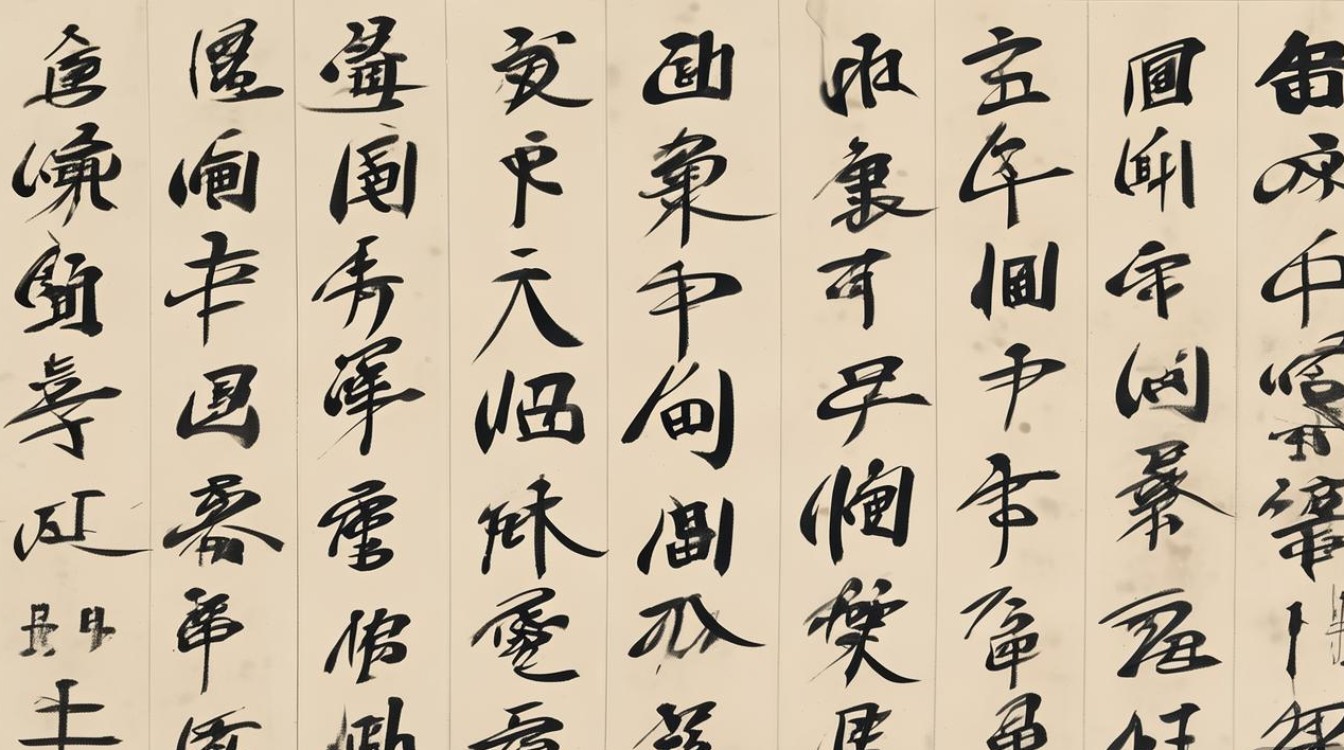

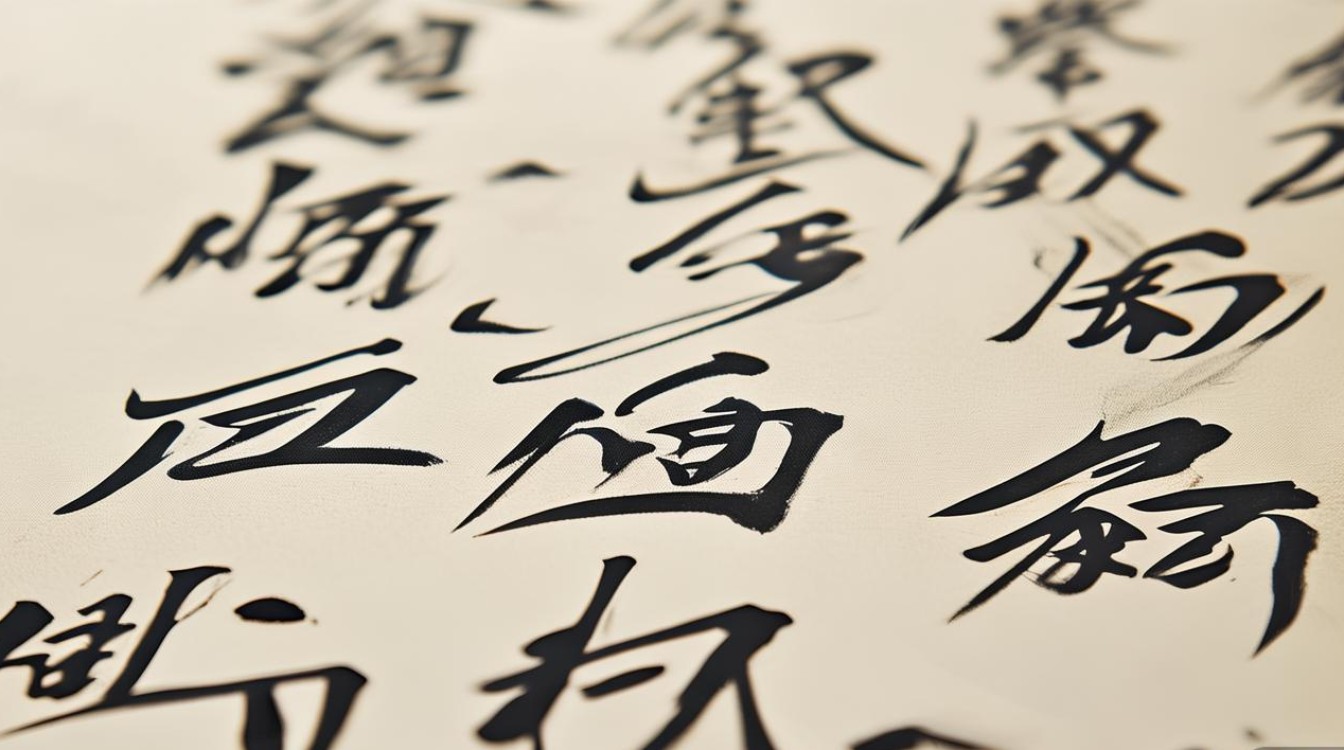

张韶华的书法之路,始于家学启蒙,后系统临摹历代碑帖,从钟繇的楷书古拙、王羲之的行书飘逸到颜真卿的雄浑大气,再到米芾的刷字奇崛,他均下过苦功,其早期作品以“形似”为目标,力求还原古法笔意;中年以后,逐渐融入个人情感与时代审美,在笔法、墨法、章法上形成独特标识,他的用笔讲究“屋漏痕”与“折钗股”的结合,既有中锋的沉稳,又有侧锋的灵动,线条时而如行云流水,时而如老藤缠枝,富有节奏感与生命力,墨法上,擅用浓淡枯湿的变化,尤其在行草作品中,墨色的浓润与飞白的枯劲相映成趣,营造出“润含春雨,干裂秋风”的视觉效果,章法布局则追求“疏可走马,密不透风”的辩证关系,字与字、行与行之间顾盼生姿,整体气韵贯通,既尊重传统书法的“计白当黑”,又融入现代构成的视觉张力。

在书体创作中,张韶华各具特色,楷书取法魏晋,兼收唐法,笔画端庄而不失灵动,结构严谨中见错落变化,如小楷作品《心经》,用笔精到,结字舒展,既有钟繇的朴厚,又有文徵明的清雅,读来令人心神安宁,行书则融合二王之秀逸与米芾之跌宕,笔势连绵而不潦草,字形欹正相生,如《兰亭集序》临作,在忠实原作的基础上,加入个人的情感表达,线条更具弹性,节奏明快,展现出“无意于佳乃佳”的自然境界,草书则以怀素《自叙帖》为根基,兼取孙过庭《书谱》的法度,笔势奔放而不失法度,字形大小错落,墨色浓淡相间,如《古诗四首》长卷,一气呵成,既有狂草的激情,又有章草的朴拙,观之如听高山流水,气势磅礴。

张韶华的书法艺术不仅追求技法层面的精进,更注重文化内涵的注入,他主张“书为心画”,认为书法应是书家学识、修养、情感的载体,他的作品内容多为古典诗词、自作诗文,或传递家国情怀,或抒发人生感悟,字里行间流露出深厚的文人素养,其自作诗《登泰山》书法作品,将诗句的豪迈意境与书法的磅礴气势相结合,笔画如刀劈斧凿,字形如山峦起伏,达到“诗书画”三位一体的艺术效果,他还致力于书法教育与普及,通过举办讲座、开设 workshops、出版教材等方式,推广书法文化,培养青年书法家,为当代书法的传承与发展贡献力量。

以下为张韶华主要书体风格特点对比:

| 书体 | 风格特点 | 代表作品示例 |

|---|---|---|

| 楷书 | 端庄沉稳,笔画遒劲,结构严谨,融合魏晋唐法,兼具古拙与灵动 | 《小楷心经》《楷书千字文》 |

| 行书 | 流畅自然,行云流水,气韵贯通,取法二王、米芾,字形欹正相生,节奏明快 | 《行书兰亭集序》《行书赤壁赋》 |

| 草书 | 奔放洒脱,笔势连绵,法度与情感并重,融合怀素、孙过庭,墨色浓淡相间,气势磅礴 | 《草书古诗四首》《草书琵琶行》 |

张韶华的艺术成就,不仅体现在作品的艺术价值上,更在于他对传统书法的创造性转化,他既坚守书法艺术的“根”与“魂”,又勇于探索当代语境下的新表达,使古老的书法艺术焕发出新的生机,其作品多次入选全国书法展并获奖,被故宫博物院、中国美术馆等机构收藏,并多次赴日本、韩国、新加坡等国家展出,推动了中国书法的国际传播。

相关问答FAQs:

-

问:张韶华书法的市场收藏价值如何?

答:张韶华书法的市场收藏价值近年来稳步提升,其作品艺术性高,风格独特,兼具传统与创新,符合当代藏家的审美需求;他作为书法界的中坚力量,多次获得国家级奖项,作品被重要机构收藏,学术认可度高,从市场表现看,其精品在拍卖会上的价格逐年攀升,尤其是行草作品,因艺术感染力强,更受藏家青睐,长期来看,随着书法艺术市场的成熟以及他对当代书法影响力的扩大,其作品具有较大的收藏潜力。 -

问:初学者学习张韶华书法应从哪些方面入手?

答:初学者学习张韶华书法,建议分三步走:夯实基础,从楷书入手,临摹其楷书作品(如《小楷心经》),掌握中锋用笔、结构布局的基本功,体会“端庄沉稳”的笔法特点;过渡到行书,选择其行书代表作(如《行书赤壁赋》局部),重点练习线条的连贯性与字形的欹正变化,理解“行云流水”的气韵;研习其草书,但需在掌握行书笔法后再进行,注重笔势的奔放与墨色的变化,同时结合其草书中的章法布局,学习“疏密有致”的构图技巧,还需加强传统文化修养,理解其作品中的文化内涵,做到“技道双进”。