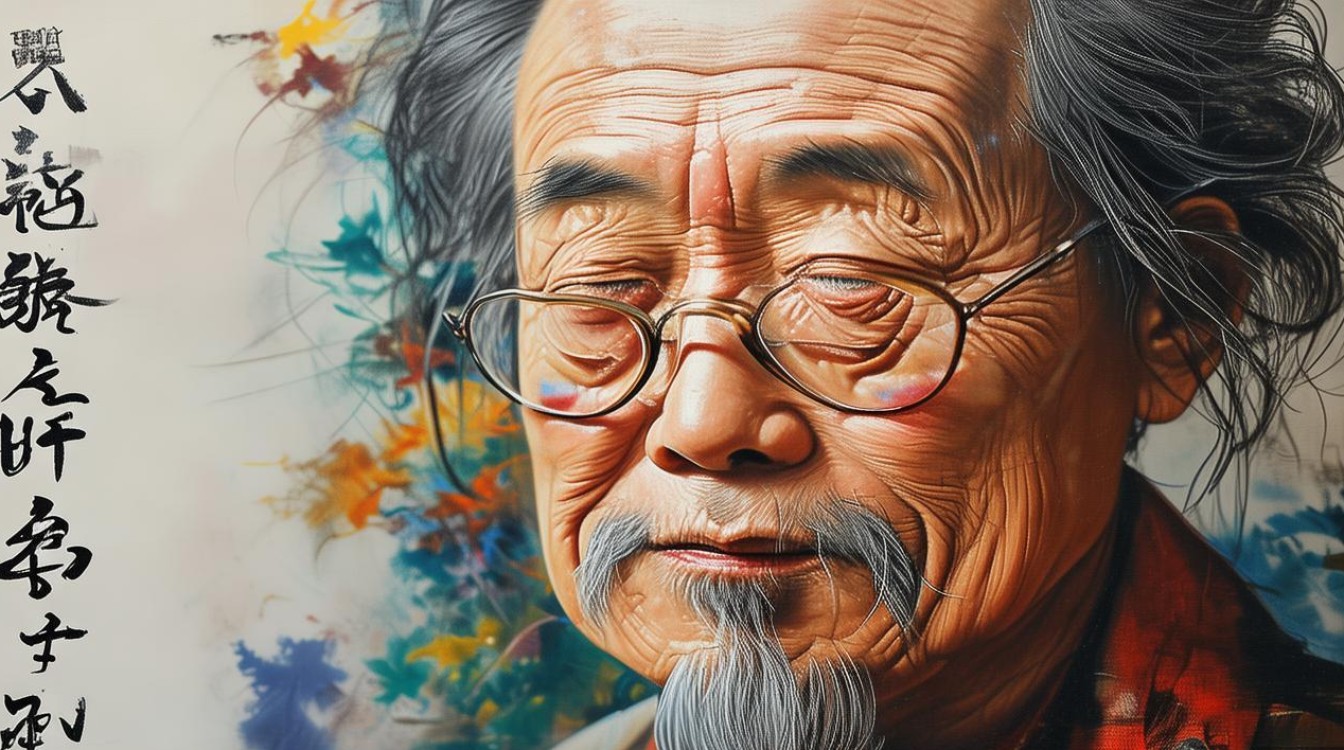

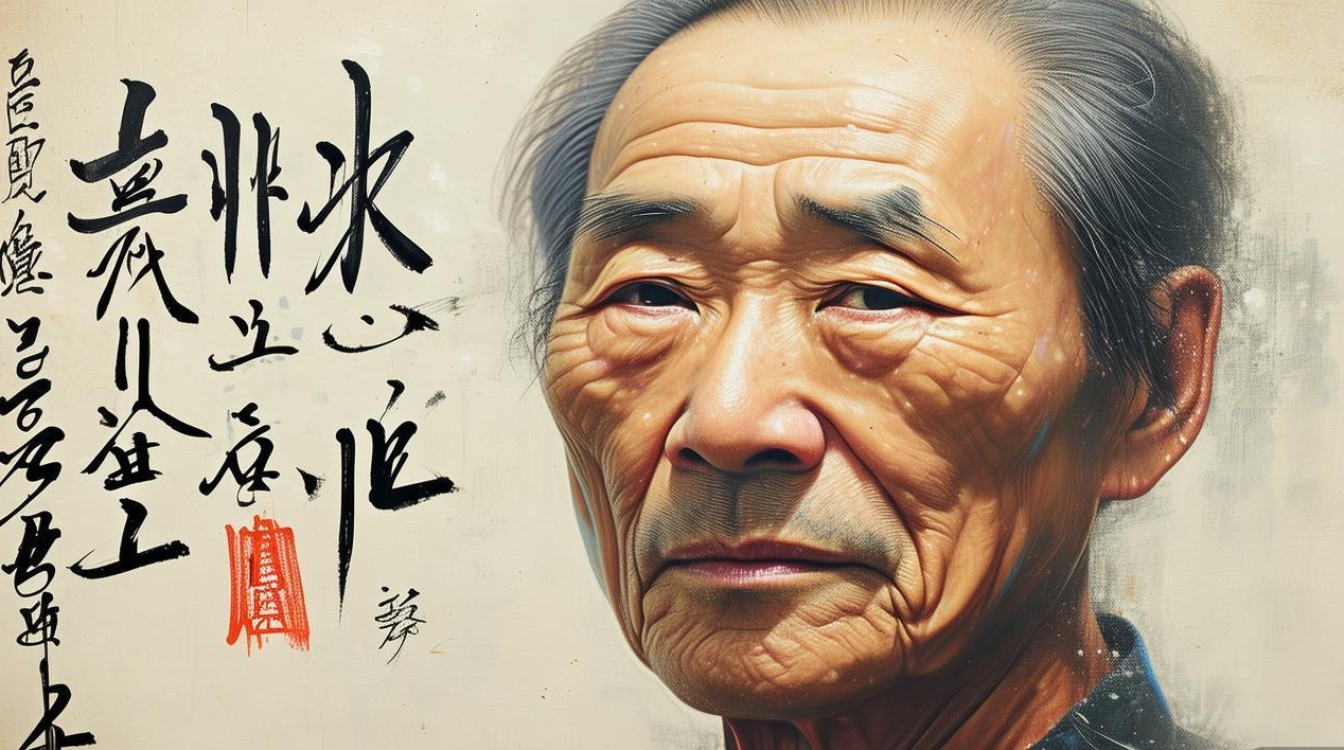

张小书画家,本名张晓,1965年出生于浙江杭州一个书香世家,自幼浸润于江南文脉的氤氲之中,是当代中国书画界以“守正创新、融古通今”为创作理念的代表性艺术家之一,他的艺术生涯横跨四十余载,从临摹古帖的稚童到蜚声艺坛的名家,始终秉持“笔墨当随时代”的信念,在人物、山水、花鸟等领域均有精深造诣,尤以“文人画新写意”风格独树一帜,被业界誉为“传统根脉的守护者与时代精神的诠释者”。

艺术启蒙与求学之路:江南文脉的滋养与视野的拓展

张晓的艺术启蒙始于家庭的熏陶,父亲是当地小有名气的书法爱好者,家中书房悬挂的颜真卿《多宝塔碑》、柳公权《玄秘塔碑》拓片,成了他最早的“画本”,六岁时,他握着父亲裁剪的毛笔,在毛边纸上反复临摹,竟能写出结构匀称的楷书,邻里称其为“神童”,12岁那年,经父亲引荐,他拜入杭州画院画家陈佩秋先生门下,系统学习山水画技法,陈先生要求他“每日临摹《富春山居图》一节,必求其笔法、墨法、章法之精髓”,这一练便是三年,让他在少年时期便奠定了坚实的传统笔墨功底。

1983年,张晓以优异成绩考入中国美术学院国画系,师从陆俨少、童中焘等国画大家,在校期间,他不仅深研宋元山水的高远、深远、平远之境,更主动选修西方艺术理论课程,从塞尚的几何构成到康定斯基的色彩抽象,从中汲取养分,1987年,他创作的毕业作品《西湖烟雨图》融合了黄公望的“披麻皴”与西方的光影处理,获学院金奖并被浙江美术馆收藏,毕业后,他毅然选择赴敦煌研究院临摹壁画,在莫高窟的洞窟中,他面对斑驳的飞天、雄浑的经变画,用三个月时间复刻第257窟《鹿王本生图》,深刻体会到“线条是书画的灵魂”,这段经历让他的作品逐渐融入敦煌艺术的雄浑与灵动,也为日后“传统与现代的融合”埋下伏笔。

艺术风格的形成:多元融合下的“文人画新写意”

经过数十年的探索,张晓逐渐形成了独具一格的艺术风格,他的作品以文人画为根基,却打破了传统文人画的“逸笔草草”,在笔墨、构图、题材上均展现出创新意识,若用关键词概括,便是“笔墨凝练、意境空灵、时代气息浓郁”。

具体而言,其艺术风格可从四个维度解析:

| 风格维度 | 传统根基 | 创新突破 | 代表体现 |

|---|---|---|---|

| 用笔 | 深得晋唐“铁线描”与宋代“折芦描”的劲挺,讲究“屋漏痕”的凝重与“行云流水”的飘逸 | 融入书法的“飞白”与西方素描的速写线条,形成“刚柔相济、疾涩有度”的笔法节奏 | 人物画的衣纹线条,如《都市渔夫》中渔夫的蓑衣,既有传统线描的流畅,又有速写的生动 |

| 用墨 | 承袭“墨分五色”的传统,善用积墨、破墨法 | 创造“积墨破彩”法,在墨色中调入淡彩(如花青、赭石),形成“墨色为骨、色彩为韵”的层次 | 山水画中的云雾处理,如《黄山云海》以积墨打底,再以花青破色,表现云层的流动感 |

| 构图 | 遵循传统“三远法”与“留白”美学 | 借鉴西方黄金分割与构成主义,打破散点透视的局限,形成“虚实相生、开合有致”的现代构图 | 长卷《春江花月夜》将“江天一色”的深远与“月照花林”的平远结合,用现代构成分割画面节奏 |

| 题材 | 以江南山水、文人雅集、市井人物为核心 | 将传统题材与现代生活融合,如“都市山水”“新文人肖像”,赋予作品时代温度 | 《都市渔夫》以传统渔父形象为原型,背景融入高楼大厦,形成古今对话的视觉张力 |

代表作品:从传统到时代的艺术叙事

张晓的作品是传统与时代交织的视觉诗篇,其中四件代表作堪称其艺术理念的集中体现:

-

《西湖烟雨图》(2005年):纸本设色,纵136厘米,横68厘米,此画以杭州西湖为题材,取“苏堤春晓”之景,构图以“S”形水道分割画面,前景柳树以“双钩填彩”法绘制,中游游船用写意笔法勾勒,远景保俶山以“米点皴”晕染,墨色由浓至淡,层次分明,画中题跋:“烟雨西湖似旧年,一篙撑破水中天”,既保留了传统文人画的诗意,又通过光影处理表现江南烟雨的朦胧美,现藏于浙江美术馆。

-

《都市渔夫》(2018年):水墨设色,纵180厘米,横97厘米,这幅作品颠覆了传统渔父“孤舟蓑笠”的形象:画中渔夫头戴棒球帽,身着夹克裤,立于现代都市的桥下,手中渔网撒向混浊的河水,背景是高耸的写字楼与闪烁的霓虹,人物面部以工笔细描,衣纹则用大写意笔触,线条粗细对比强烈,隐喻传统生活方式与现代文明的冲突,入选第十三届全国美术作品展览。

-

《敦煌女儿》(2020年):工笔重彩,纵200厘米,横150厘米,以“敦煌女儿”樊锦诗为原型,融合敦煌壁画中的飞天线条与当代写实技法,画面中,樊锦诗先生身着工作服,手持手电筒站在洞窟前,眼神坚定而温柔,背景壁画以“沥粉贴金”工艺再现,人物面部晕染采用“凹凸法”,既有壁画的庄重,又有肖像的细腻,获“中华文明历史题材美术工程”优秀奖,现藏于中国国家博物馆。

-

《春江花月夜》(2022年):长卷,纵48厘米,横1200厘米,取材张若虚同名诗句,采用“移步换景”构图,从“江畔何人初见月”的江岸,到“江月何年初照人”的江心,再到“落月摇情满江树”的远山,分段展现月下江南的景致,全卷以“浅绛山水”为基调,间以花青、胭脂点缀,将诗歌中的时空感通过视觉语言具象化,堪称“诗书画印”融合的典范。

艺术成就与社会影响:从书斋到公共领域的文化传播

张晓的艺术成就不仅体现在作品上,更体现在他对书画传承与推广的贡献上,作为浙江美术家协会副主席,他发起“书画进校园”“非遗传承计划”等公益活动,累计培养年轻艺术家千余人;其工作室“晓墨斋”成为江南地区书画创作与交流的重要基地,定期举办“传统与创新”主题研讨。

他的作品被故宫博物院、中国美术馆、大英博物馆等数十家机构收藏,多次参加北京国际美术双年展、威尼斯国际艺术展等国际大展,2019年,浙江美术馆举办“张晓书画四十年回顾展”,展出作品120件,吸引观众超10万人次,创当年书画展观展纪录,他出版《张晓书画集》《文人画新论》等著作,文人画新论》提出“笔墨重构”理论,主张“传统笔墨需为当代情感服务”,成为当代书画研究的重要参考文献。

艺术理念:在守正中创新,在创新中传承

“传统不是束缚,而是创新的土壤。”这是张晓常挂在嘴边的话,他认为,书画创作需“师古人、师造化、师心源”:师古人,是临摹经典,吃透传统笔墨的规律;师造化,是观察自然,从生活中汲取灵感;师心源,是融入个人情感,让作品有温度、有灵魂,他的创作过程常“先立意,后构象”,作画前会反复吟诗作赋,将文学意境转化为视觉语言,例如创作《春江花月夜》时,他耗时半年研读唐诗宋词,实地考察江南水乡,最终将诗歌中的“江”“月”“花”“人”四个意象通过长卷形式串联,形成“可游、可居、可思”的意境。

相关问答FAQs

张小书画家的艺术风格主要受哪些影响?

解答:张晓的艺术风格是多元融合的结果:一是传统根基,深研晋唐书法、宋元山水画,受陆俨少“笔墨留白”理论影响深远;二是敦煌艺术,三年临摹壁画经历让他汲取了线条的灵动与色彩的厚重;三是西方美学,中国美院求学期间接触的构成主义、色彩理论,让他的构图与用墨更具现代感;四是生活观察,江南水乡的烟雨朦胧、都市生活的烟火气,成为他题材创新的源泉,这四重影响交织,形成了他“守正而不泥古,创新而不失本”的独特风格。

张小书画家在传承与创新方面有哪些具体实践?

解答:张晓的传承与创新实践可概括为“四个结合”:一是“临摹与创作结合”,通过开设“经典临摹课”,系统传授传统笔墨,同时鼓励学员在临摹中加入个人理解;二是“技法与理论结合”,出版《文人画新论》等著作,构建“笔墨重构”理论,为传统书画现代化提供路径;三是“传统题材与现代生活结合”,创作《都市渔夫》等作品,将文人画雅趣与市井生活结合,拓展书画的表现边界;四是“艺术与公益结合”,发起“书画进校园”“非遗传承计划”,让传统艺术走进大众,培养年轻一代的审美素养,这些实践不仅推动了他个人艺术的发展,也为中国书画的传承与创新提供了有益借鉴。