王天德作为当代中国艺术领域极具探索精神的书法家与视觉艺术家,其书法创作早已超越了传统笔墨的范畴,成为融合传统文脉、当代观念与多元媒介的跨界实践,他以“书法为体,观念为用”,在宣纸、水墨、火、拓印、装置等元素的碰撞中,构建起一个既根植于东方美学精神,又直面当代文化语境的独特艺术世界。

艺术历程:从传统研习到当代实验

王天德1956年生于浙江温州,早年深受传统书画熏陶,后毕业于浙江美术学院(现中国美术学院)国画系,系统研习过书法、篆刻与山水画,这种扎实的传统功底,成为他日后创新的重要根基——他深谙王羲之的飘逸、颜真卿的雄浑,亦理解宋代“尚意”书风中的文人情怀,却不愿止步于对经典的模仿,20世纪90年代起,他开始将目光投向当代艺术,尝试在书法中融入装置、行为等艺术形式,逐渐形成“以古为新、以技入道”的创作路径。

他的艺术生涯大致可分为三个阶段:传统研习期(80年代至90年代初),以楷书、行书为主,追求笔墨的精准与雅致;融合实验期(90年代中期至2000年代初),开始将书法与火、拓印等材料结合,如《火烧兰亭》系列,通过破坏与重构挑战书法的“永恒性”;观念深化期(2000年代至今),进一步拓展书法的边界,将文字、图像、空间、时间等维度纳入创作,形成“观念书法”的标志性风格。

以下为其艺术阶段简表:

| 阶段 | 时间 | 风格特点 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 传统研习期 | 80年代-90年代初 | 笔墨精谨,以楷书、行书为主,注重传统法度与文人意趣 | 《兰亭序临帖》《心经》系列 |

| 融合实验期 | 90年代中期-2000年代初 | 引入火、拓印等材料,通过“破坏性”手法重构书法,强调视觉张力与历史反思 | 《火烧兰亭》《拓印系列》 |

| 观念深化期 | 2000年代至今 | 融合装置、影像、数字技术,以文字为媒介探讨文化身份、时间记忆等当代议题 | 《文字狱》《册页》系列《山水》系列 |

风格技法:笔墨当随时代的“破”与“立”

王天德的书法创作,核心在于对“传统”与“当代”关系的辩证思考,他既尊重书法的“笔墨本体”,又大胆突破其形式与载体的限制,形成一套独特的“破法”与“立法”。

笔墨:从“书写性”到“表现性”

在传统书法中,“笔法”与“墨法”是核心技法,王天德继承了中锋用笔、提按顿挫的基本功,却将其从“实用性”解放出来,赋予更强的表现性,他的行草书线条既有王铎的跌宕起伏,又融入徐渭的狂放不羁,墨色浓淡干湿交替,时而如飞瀑流泉,时而如枯藤盘曲,形成“力”与“韵”的平衡,例如在《册页》系列中,他以小字行书书写古典诗词,却在行间穿插大面积的墨块与焦痕,使文字与“空”形成对抗,营造出“密不透风,疏可走马”的视觉节奏。

材料与媒介:水墨的“跨界”实验

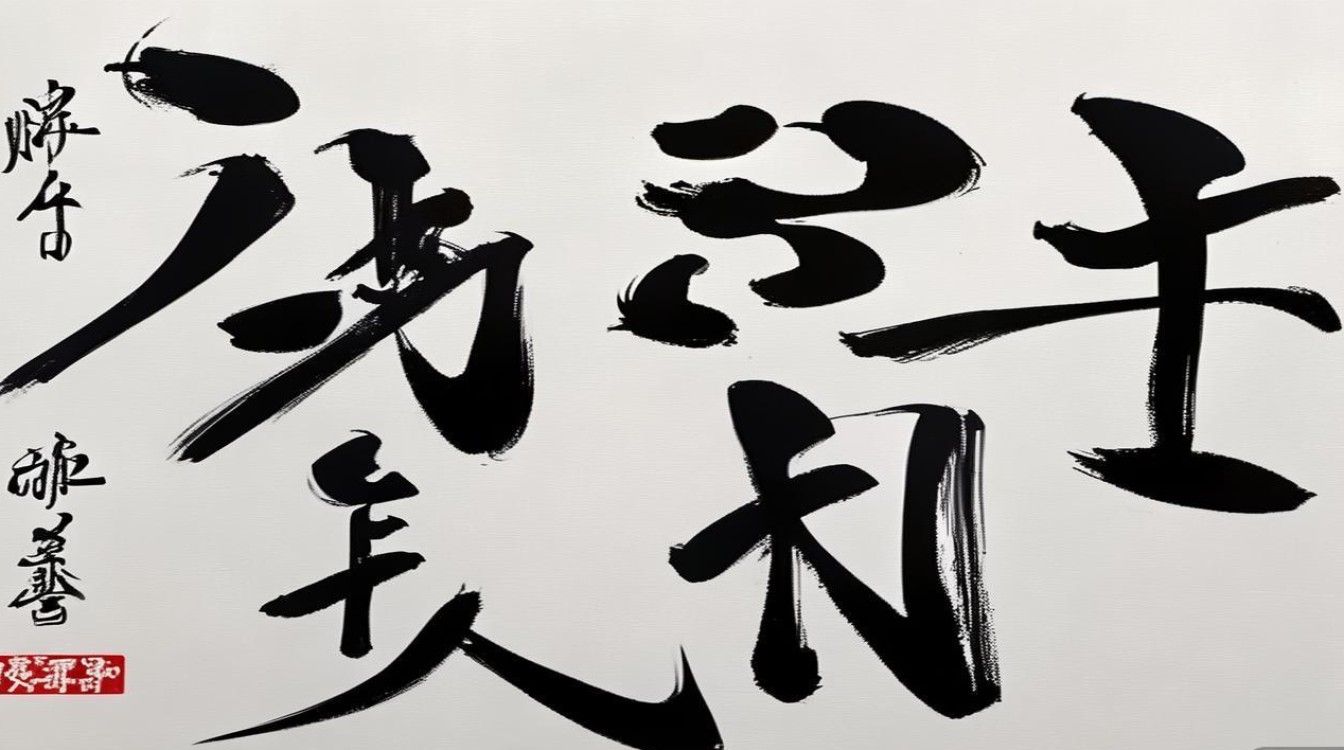

王天德对材料的运用堪称“颠覆性”,他最著名的“火烧”技法,源于一次偶然的宣纸燃烧实验——火在宣纸上留下的焦痕,既像岁月侵蚀的印记,又似历史书写的“疤痕”,他将火烧后的宣纸与书法结合,如《燃烧的山水》系列,在山水画的墨迹上书写文字,再用火“勾勒”轮廓,使文字、图像与火的痕迹融为一体,形成“三重叙事”:既是书法,又是绘画,更是对“自然-文化-毁灭”关系的隐喻,他还善用“拓印”,将书法拓印在木板、金属等异质材料上,再通过拼贴、撕裂等手法,打破宣纸的平面性,让书法从“纸上”走向“空间”。

观念:文字作为“文化符号”的解构与重构

王天德的书法不仅是视觉艺术,更是“观念艺术”,他关注文字在当代社会中的意义变迁,尤其擅长通过“文字游戏”解构权威、反思历史,文字狱》系列,他将古代禁书文字以碎片化形式书写在宣纸上,再以火焚烧、墨迹覆盖,既是对“文字狱”历史的暗喻,也是对“书写自由”的呼唤,而在《山水》系列中,他将书法文字与山水画图像并置,文字不再是“内容”,而是成为山水的“肌理”,探讨“文”与“图”、“心”与“物”的哲学关系。

代表作品:从《火烧兰亭》到《山水》系列

王天德的作品数量众多,其中几个系列集中体现了他对书法的探索深度:

-

《火烧兰亭》系列(1990年代):以王羲之《兰亭序》为母本,用火烧毁部分墨迹,留下焦黑的“残片”,这种“破坏”并非否定传统,而是通过“毁灭”的经典意象,追问书法的“永恒性”——当《兰亭序》的“原作”已不存在,后世的摹写与再创作是否更有生命力?作品既有对经典的敬畏,又有对传统的“挑衅”,成为观念书法的里程碑。

-

《册页》系列(2000年代至今):借鉴古代册页的形制,却打破其“雅集”功能,每册由数十页宣纸组成,每页以小字书写诗词或文献,却在行间、页边加入火痕、墨拓、拼贴等元素,如《册页·山水》中,文字与山水图像相互渗透,翻阅时如同“阅读”一幅流动的山水长卷,既延续了册页的文人趣味,又赋予其当代阅读体验。

-

《山水》系列(2010年代至今):将书法与山水画深度融合,以书法线条勾勒山石轮廓,以墨块晕染山水意境,再在画面中嵌入文字碎片,如《山水·红色》系列,以朱砂书写文字,墨色山水与红色文字形成强烈对比,既象征中国传统文化的“血脉”,又暗示其当代的“危机”与“重生”。

当代价值:书法在当下的可能性

王天德的创作,为书法在当代的转型提供了重要范本,他证明了书法并非“博物馆里的遗产”,而是可以与装置、影像、观念艺术结合的“活的传统”,他的作品既能让观众感受到笔墨的温度,又能引发对文化身份、历史记忆的深层思考——这正是“中国当代艺术”的核心命题:如何在全球化语境中,用本土语言讲述当代故事。

他对“材料”与“观念”的探索,也影响了年轻一代艺术家,许多创作者开始尝试打破书法的边界,将其纳入更广阔的艺术实践,而王天德无疑是最早的“破冰者”之一。

相关问答FAQs

Q1:王天德的书法与传统书法的主要区别是什么?

A1:王天德的书法与传统书法的核心区别在于“观念性”与“媒介跨界”,传统书法以“笔墨技法”为核心,追求“书为心画”的文人意趣,载体多为宣纸、绢帛,形式相对固定;而王天德的书法以“观念表达”为驱动,将书法视为一种“文化符号”,通过火、拓印、装置等多元媒介打破平面性,形式上更强调视觉冲击与当代语境的对话,例如传统书法讲究“藏锋露锋”的笔法规范,而王天德可能故意用“烧焦”的线条替代笔触,让“破坏”本身成为语言的一部分。

Q2:他的作品中经常出现的“火烧”技法有何象征意义?

A2:“火烧”是王天德最具标志性的技法,其象征意义是多层次的,从历史维度看,火象征着“毁灭”与“记忆”,如《火烧兰亭》中火烧《兰亭序》的痕迹,既暗喻历史文献的散佚,又指向“再创造”的可能性——火虽烧毁了墨迹,却留下了新的肌理,成为“历史书写”的隐喻,从文化维度看,火是对“传统神圣性”的挑战,王天德通过“火烧”打破书法的“权威感”,让经典从“神坛”走向“可触可感”的当代语境,从哲学维度看,火是“阴阳转化”的象征,焦痕与墨迹的共存,体现了“破”与“立”、“旧”与“新”的辩证统一,暗合中国传统“生生不息”的宇宙观。